伊達公子さんが警鐘 日本のテニスコート事情が次の錦織、なおみの登場を阻害している!?

錦織圭、大坂なおみの活躍に沸く日本テニス界。二つの強力な才能によって重く閉ざされていた扉が開け放たれたが、この成果を次代につなげるための課題も多くある。日本女子テニス界の黄金期を支えた伊達公子さんが今年、早稲田大学大学院の修士論文で取り上げたのは、世界で活躍する選手の育成を阻む日本のテニスコート事情だった。

(文=大塚一樹、写真=Getty Images)

世界の舞台で戦った伊達公子の戸惑い

「世界に飛び込んでいった時、最初に立ちはだかった数ある中の一つが、レッドクレーコートへの対応だった」

2017年に2度目の現役引退を発表した女子テニス界のレジェンド伊達公子さんが早稲田大学大学院のトップスポーツマネジメントコースで学んだ成果として発表した修士論文は彼女自身の実感とともに始まる。

「子供の頃からテレビや雑誌で見たり聞いたりしていたが、世界のトップを目指すプレイヤーたちと、コートに立ち、戦ってみて、初めてサーフェスの大きな違いが自分に襲いかかってきた。身体にも心にも経験したことのないストレスがかかった」

論文の「はじめに」で描かれていたのは、間もなく幕を開ける全仏オープンをはじめとするクレーコートへの戸惑いだった。

テニスのグランドスラム、4大大会と呼ばれる主要大会は、全英オープン(ウィンブルドン)が天然芝コート、全仏オープンがレッドクレー、全米オープン、全豪オープンがハードコートと3つの異なるコート素材を採用している。このこと自体はよく知られているが、コートの表面素材によるプレーへの影響、心身への負担は、伊達さんが書いているように「テレビや雑誌で見たり聞いたりしていた」ものとはまったく別物だ。

一般的に、クレーコートではボールが高く弾み、スピードは遅くなる。伊達さんにしてもクレーコートの経験がなかったわけではもちろんないが、世界のトッププレイヤーと戦う上で、コートサーフェスの経験値の不足は大きなディスアドバンテージとなった。

テニス界ではクレーコートを得意とする選手を“クレーコーター”と呼ぶが、なかでもキング・オブ・クレーコート、土の王と呼ばれているラファエル・ナダル(スペイン)は、前人未踏の全仏11回制覇、クレーコートでの生涯勝率は9割を超えている。

心あるテニス関係者が「喫緊の課題」として以前から声を挙げていたのが、「国内のコート環境の整備」だ。テニス中継の解説などでもお馴染みの坂井利彰慶應大学庭球部監督も、筆者が執筆のお手伝いをさせていただいた著作の中で日本のテニス界でいますぐ改善しなければいけない点として、再三サーフェスの問題を挙げている。

“ガラパゴス化”した日本のテニスコート事情

日本のテニスコートの何が問題なのか? グローバル環境から大きくかけ離れている。つまりガラパゴス化していることが、選手育成の足かせになっていることが問題の核心だ。

日本のテニスコートの大半は砂入りの人工芝が採用されている。高温多雨で多湿な日本では天然芝の管理は難しい。雨ざらしでも比較的管理しやすい砂入り人工芝は80年代なかばに急速に広まった。

前述のように、4大大会で採用されているコートサーフェスは、天然芝、赤土、ハードコート。男子のプロツアーであるATP、女子のWTAツアーでは、ほぼ9割がハードコートかクレーコートを採用、残りの1割も天然芝で、砂入り人工芝を採用している大会は皆無といっていい。

つまり、日本の若き選手たちの多くは、「本番」では決してプレーすることのない環境で練習に励んでいることになる。

砂入り人工芝コート導入以前は日本でも校庭の中にあるような土のコートもたくさん見られたが、住宅地に近いテニスコートでは土ぼこりも問題になる。導入当初は、テニス強国のオーストラリアで使われているという触れ込みも手伝い、未来のコートサーフェスとしてもてはやされた側面もあったようだ。プレイヤーに対しても「ヒザに優しい」というセールスポイントを携えた砂入り人工芝は、コストや手間を重視する管理者に広く受け入れられ、その勢力を増していった。

結果として、テニスコートが増え、レジャーとしてのテニスが普及した事実はある。テニスとの接点という面では、砂入り人工芝にも一定の功績はあったのかもしれない。しかし、トッププレイヤーを目指すジュニアの育成環境としてはマイナスでしかない。

伊達さんがコートサーフェスの問題提起をするのはもちろんこの論文が初めてではない。

2008年、12年ぶりの現役復帰を果たした伊達さんは、岐阜県で開催されたカンガルーカップ国際女子オープンで準優勝という結果を残した。大会後、伊達さんは自らの復帰の感慨もそこそこに、会場となった岐阜メモリアルセンター・長良川テニスプラザのコートサーフェスに苦言を呈したのだ。

2年後、改装オープンした長良川テニスプラザには伊達さんの監修のもと、17面のハードコートが整備され、旧来のガラパゴスコートは姿を消した。

日本人のプレースタイルを限定してしまう「遅くて弾まない」コート

コートサーフェスの問題は、単に経験値の違いに留まらない。現代のテニスは、左右にボールを打ち分ける平面的なテニスではなく、ボールの高さやスピン量を巧みにコントロールし、相手コートの深さを効果的に使う「3Dテニス」ともいうべきプレースタイルが主流だ。世界のトップクラスの選手と打ち合うためには、ボールの軌道が卵の半身に似ているため“エッグボール”と呼ばれているトップスピンショットが必須だが、日本人選手の多くはこうしたショットを苦手としてきた。

「日本人のショットは軽い。スピンをかけた重いボールを打たなければ世界では戦えない」と指摘したのは、ボリス・ベッカー(ドイツ)を育て、松岡修造さんをプロの道に誘ったことでも知られる名伯楽、ボブ・ブレットさんだ。

砂入り人工芝のコートではボールが弾まない。従って、スピンボールを打ってもさほど効果がなく、球足も遅いのでテニスコートを立体的に捉える必然性が生まれにくい。一方、ボールが弾むクレーコートではスピンをかけたショットがポイントを奪うウイナーになり得る。ハードコートにしても砂入り人工芝よりボールは弾むし、なんと言っても球足が速いので、国内では「間に合う」ボールがエースになってしまう。

今季はここまでクレーでの勝利がなかったものの、全仏の前哨戦となるBNLイタリア国際で9度目の優勝を遂げたナダルが“キング・オブ・クレー”であり続ける理由のひとつに、母国・スペインのコート環境があるといわれている。クレーコートが主流のスペインからは、先日現役を引退したダビド・フェレールをはじめ、ナダル以外にも数多くのクレーコーターが出ている。

無尽蔵なスタミナ、超人的な脚力はナダルの強さの原動力にして才能としかいいようがないほど圧倒的だが、そのプレースタイルは、ボールが高く弾むクレーコートで培われ、鍛えられたものなのだ。

錦織圭や大坂なおみ、その他、現在世界と互角に戦えている日本人選手たちは、早くからアメリカやスペイン、世界に練習拠点を移したことで、多様なサーフェスを経験し、その中で成長していけた。費用面、環境適性、管理などのハードルはあるが、日本が真にテニス大国として、コンスタントにトップ50、トップ10、ネクスト錦織、ネクストなおみを生み出すためには、伊達さんが今回提唱したようにコートサーフェスの改革が必要不可欠だろう。

<了>

[アスリート収入ランキング2019]日本人唯一のランクインは?

石川佳純か、平野美宇か? 苦悩、覚醒、涙の4年間、苛烈な五輪代表争いは最終決着へ

サニブラウン「急にでも」「驚きでも」ない、9秒台連発の“走り”を紐解く

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

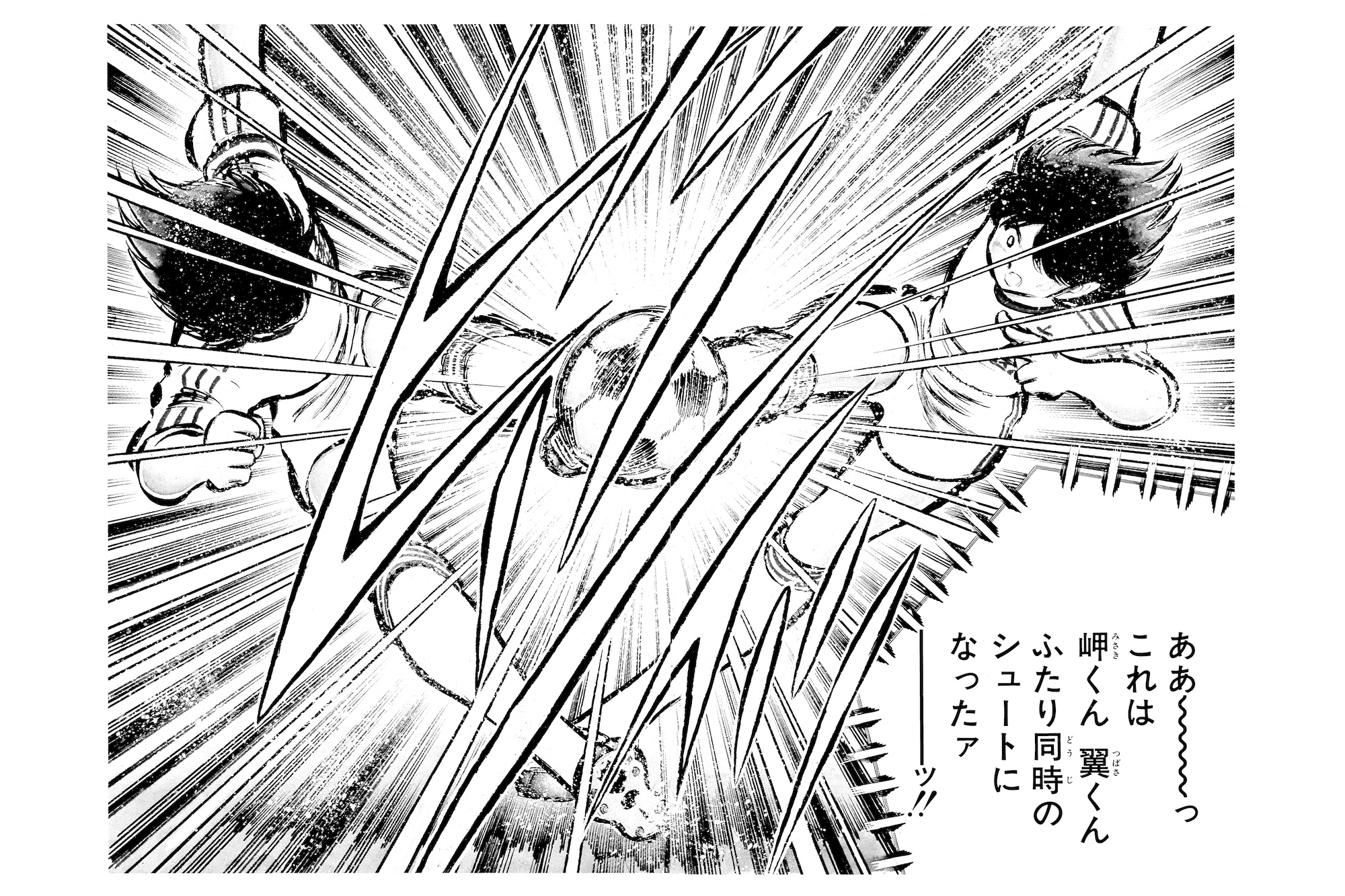

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

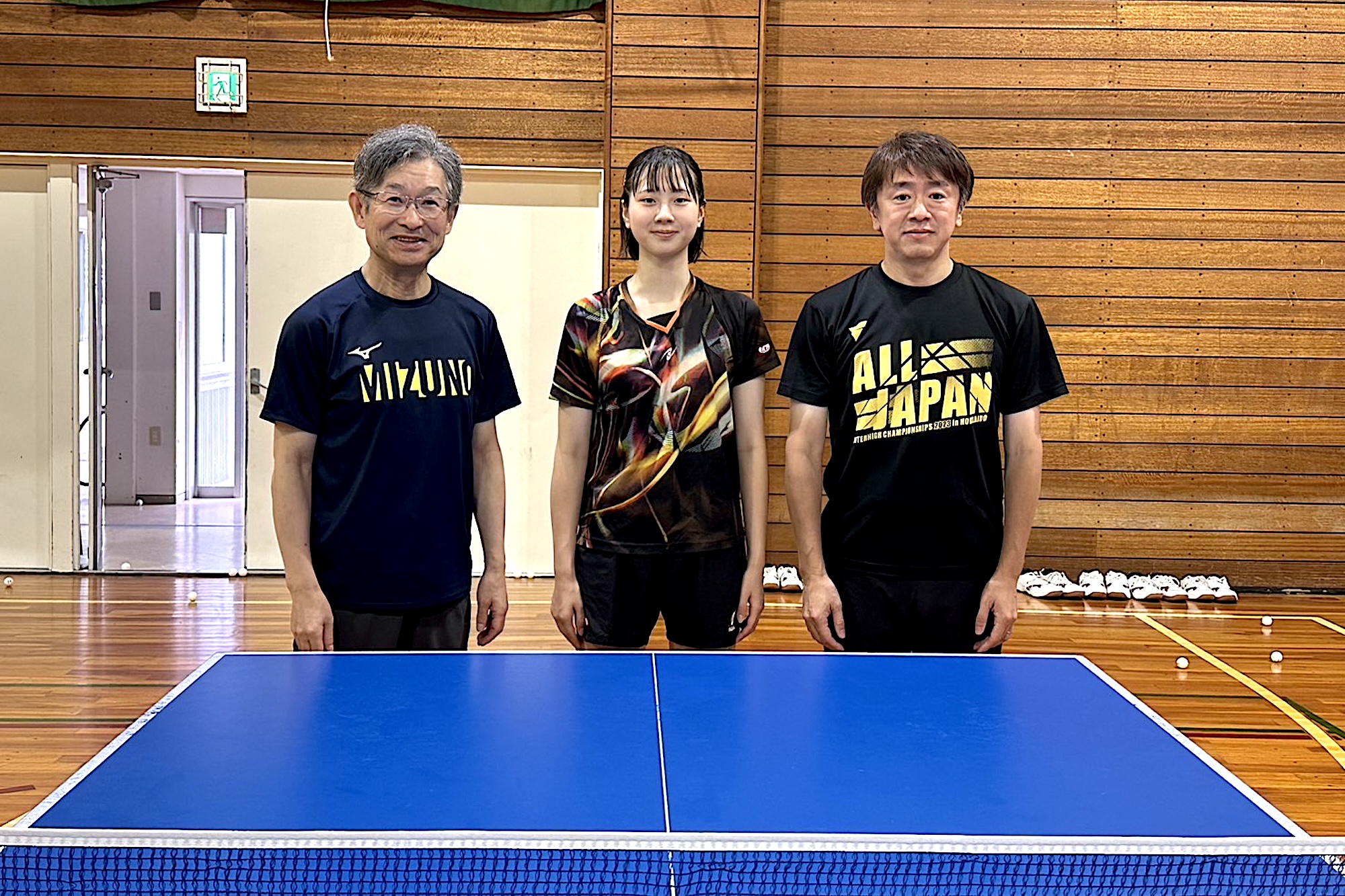

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education