久保建英が森保ジャパンのキーマンに? チームビルディング目線で見る日本代表の現在地

2022年のFIFAワールドカップ・カタール大会を目指し、昨年夏に発足した“森保ジャパン”。9月にはいよいよアジア2次予選を迎える。

果たして、ここまでのチームづくりは順調なのか――。

チームビルディングの専門家として組織の成長理論を体系化し、『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則――『ジャイアントキリング』の流儀』の著者としても知られる楽天大学学長、仲山進也氏と、アジアカップ、コパ・アメリカなど森保ジャパンの全ての試合を現地で取材しているスポーツライター、飯尾篤史氏の2人は、いったいどのように見ているのだろうか。

前編では、チームビルディング理論の基礎となる4つのステージについて学び、ワールドカップ過去大会に出場した日本代表をチームビルディング目線で見てきたが、後編ではいよいよ、森保ジャパンの現在地とキーマンについて話は展開していく。

(インタビュー・構成=飯尾篤史、写真=Getty Images、写真提供=仲山進也)

ハリルホジッチ監督は最終予選で“ストーミング越え”を果たしていた

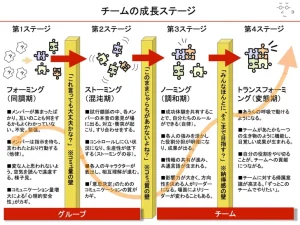

飯尾:日本の過去のワールドカップを振り返ると、ホームで戦った2002年の日韓ワールドカップを除き、ベスト16に進出したのは、2010年南アフリカ大会と2018年ロシア大会の2回。いずれも大会直前に選手ミーティングを行ない、ぎりぎりの段階で「ストーミング」を乗り越えて「ノーミング」に入っているので、4年スパンでグループからチームになっていくイメージが湧きません。その間、アジアカップ、ワールドカップ・アジア2次予選、最終予選とあるわけですし。

仲山:「チームの成長ステージ」をどのサイズで当てはめるかについては、入れ子構造をイメージしてください。小さく見れば、一つの試合のなかで「フォーミング」から「ストーミング」を乗り越えて「ノーミング」に入っていく場合がある。もう一段階大きく見れば、アジアカップ、2次予選、最終予選という大会単位で当てはめられます。それらを小さく繰り返しながら、4年スパンで大きく見ても、グループからチームになっている、というイメージです。

飯尾:なるほど。確かに、ヴァヒド・ハリルホジッチ監督のときも、最終予選では初戦のUAE戦に敗れ、本田圭佑選手や香川真司選手をスタメンから外し、久保裕也選手、井手口陽介選手、浅野拓磨選手といった若手を抜擢して、「ストーミング」を乗り越えて「ノーミング」に入り、予選を突破しましたね。

仲山:ハリルさんは、空気を読んで遠慮しがちな“フォーミング体質”の日本人に対して、絶対的なレギュラーを外したり、序列を崩したりすることで「ストーミング」に移りやすい状況をつくり、その結果、若い選手たちが自分のプレーを表現できたことで「ノーミング」に入れた、と見ることはできます。

ただ、ハリルさん自身が“ストーミング体質”だったので、ずっとかき混ぜ続け、選手たちが疲れてしまった、そんな印象を受けます。「心理的安全性」がない状態で、リーダーが強制的にかき回すと、選手たちは精神的に消耗してしまい、心のシャッターを閉ざしてしまうんです。

西野ジャパンでは「心理的安全性」が確保されて本音を言い合えたが……

飯尾:「心理的安全性」というのは「誰もが安心して意見を言い合える状況」ということですね。

仲山:そうです。グーグルが使ったことで広まったキーワードです。グーグルが社内の優秀なチームの共通点を探った結果、「みんなが安心して意見を言い合える関係性があること」が共通していたと。「フォーミング」を進めることって、心理的安全性を確立するプロセスなんです。このメンバーなら、思っていることを言っても非難されない、自分の立場が危うくならない。そう思えるからこそ、本音を言えるわけです。

先ほど「イモムシがサナギになり、チョウになる」という話をしましたけど、実際のサナギって外側が殻で、中身がドロドロの状態なんです。目や足は決まっているんだけど、それ以外はまだ、どこになるか決まってない。そういう不安定な状態です。

「心理的安全性がある状態」というのは、サナギの殻がしっかりしているイメージと重なります。でも、フォーミング体質な日本の場合は、サナギの殻を作ろうとせず、大きなイモムシになろうとしがちです。でも、イモムシ同士で試合をすると、自分より大きいイモムシには勝てない。格下がチョウになれたときに、初めてジャイアントキリングが起こせるのです。

飯尾:森保一監督自身は、選手たちがコミュニケーションを密にとり、自分たちで問題を解決していくことを奨励しています。常々「ピッチ内で臨機応変に」と話していますし。6月のコパ・アメリカでも「プレーのクオリティーを上げるには、お互いに要求し合うことが必要」と話していました。

そこで「選手に言いたいことがあっても、今は言わずに我慢している?」という質問が飛ぶと、「基本的なコンセプトや方向性は伝えないといけないが、勝つためには、ピッチ内で修正して問題を解決していけるかどうかがすごく大切。そこは我慢というか、強くなるためには当然のことだと思っています」と答え、こうしたスタンスに関して、「西野(朗)さんの影響も受けています」と話していました。

仲山:森保監督はコーチとして、西野さんのチームがロシア・ワールドカップでうまくいった過程を間近で見ているわけですけど、状況として、ハリルさんのもとでモヤモヤしていた選手が西野さんに替わって意見を言いやすくなったというワールドカップ直前の状況と、今の状況は違います。ちゃんと「心理的安全性」をつくってあげなければ、自然に議論が活発になることはないと思います。

原口元気が見せる遠慮 森保ジャパンの「心理的安全性」は?

仲山:そもそも森保監督は、議論を巻き起こすような“ストーミング体質”の選手をあえて呼んでいないような印象なんですが、そのあたりはどうでしょう?

飯尾:確かに、本田選手も代表から引退してしまったし、おとなしい選手が多いですね。その点で期待したいのは、原口元気選手です。彼は自分の意見をメディアに対してもはっきり言うし、ときにはチームに対して厳しいことも言えます。6月の親善試合でも、こういうことがありました。

森保監督はこれまで、ロシア・ワールドカップからの継続性を重視して、4−2−3−1のシステムを採用してきたんですけど、6月シリーズでは3−4−3を試したんですね。これは、サンフレッチェ広島で「ミシャ」こと、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督が生み出したものです。後任だった森保監督もそのシステムを引き継いで、Jリーグで3度の優勝を果たしました。

仲山:4バックから3バックに変えたと。

飯尾:はい。ただこのシステムは独特で、ポジショニングや動き方の約束事が多く、機能させるのが簡単じゃないんです。そのなかで、ウイングバックに入った原口選手は浦和レッズ時代にミシャさんのもとでプレーしているから、このシステムのメカニズムを理解していた。その彼が試合後、「シャドーは引いちゃダメなんですよね。もっと我慢して、本当に崩すときに前線に人数をかけないといけない」と前線の選手たちに注文をつけたんです。

ただ、「そういう話は森保監督とも話しているのか」と尋ねたら、「自分のポジションについては話したけれど、他のポジションのことは話していない」と。

それがちょっと意外で。というのも、原口選手は実績も十分だし、リーダーシップもあるんだから、もっと中心になって「あれはいいのか」「これはどうすべきなのか」と議論すればいいのにと思って。

ただ、分からなくもないんです。“森保ジャパン”で原口選手は4−2−3−1では中島翔哉選手と、3−4−3では長友佑都選手とポジションを争っている状態。絶対的なレギュラーではないから、どこまで言っていいのか、遠慮もあるのかなと。

仲山:なるほど。もしそうだとすると、やはり「心理的安全性」があるとはいえない状態ですね。「心理的安全性」があれば、レギュラーとかレギュラーじゃないとかは関係なく、自分の意見を言えますから。

久保建英は“ストーミング体質”? 中田英寿、本田圭佑とも重なる姿

飯尾:あと、久保建英選手も“ストーミング体質”かもしれません。ピッチ上やトレーニングの様子を見る限り、自己主張をしっかりするし、若い頃にスペインで暮らしていただけに、ヨーロッパ人のメンタリティーを持ち合わせているんじゃないかと。

ロシア・ワールドカップの頃、合宿地のカザンで、日本代表と遠征中U-19日本代表が練習試合をしたんですが、U-19日本代表の一員だった久保選手は人数合わせでA代表の方に入ったんです。そのとき、久保選手はA代表の選手たちに遠慮することなく、「パスを寄こせ!」と要求したそうです。槙野智章選手は「さすが騒がれている選手だけはある。そのメンタリティーに感心した」と言っていました。

仲山:“ストーミング体質”の選手が若手組のときって、うまくいく傾向があります。年下の選手が気後れせずに意見を言い、周りもそれをとがめないという状況が生まれることによって、「こんなふうに意見を言っても大丈夫なんだな」という「心理的安全性」ができやすいからです。中田英寿さんが若手だった1998年フランス・ワールドカップのアジア最終予選は結果が出ましたし、本田選手が若手だった南アフリカ・ワールドカップでも結果が出ています。

反対に、そうした影響力のある選手が中堅、ベテランになってくると、周りが遠慮して何も言えなくなってしまいやすい。

飯尾:では、チームビルディングの観点で、“森保ジャパン”を見ていくうえで、久保選手はピッチ内だけでなく、ピッチ外でもキーマンになりそうですね。

仲山:そうですね。あとは、森保監督が「心理的安全性」をつくり、みんなが本音で言い合える状況をつくれるかどうか。見る側としては、代表チームが今、「チームの成長ステージ」におけるどのステージにいるのか、どうやって「ストーミング」に入るのか、それをどう乗り越えていくのかを想像しながら見ると、面白いと思います。直前の選手ミーティングの一晩だけで「ストーミング越え」ができるというのは、日本人はストーミングさえ起きれば調和できる能力が高いということですから、期待したいです。

<了>

森保ジャパンのチームづくりは順調か? チームビルディング目線で見る日本代表の現在地

久保建英は“起業しても成功”する? 幼少期から知る男が語る「バルサも認めた武器」とは

日本代表の“キレイなロッカー”はプレーに好影響? 心理学で立証される“感謝”の効果

Jクラブで日本代表に最も選手を送り出したのは? 過去10年クラブ別キャップ数ランキング

大迫敬介は決して挫けない 「日本代表4失点デビュー」からの覚醒なるか

FC東京・橋本拳人が追い続けた、石川直宏の背中 14年前に始まった「18」の物語

安部裕葵は「日本にとどまる選手じゃない」 弱冠20歳で鹿島の10番を背負う若武者

杉岡大暉が目指す“0.5メートル”の境地 老獪でダイナミックな“ゴリブラー” への期待

PROFILE

仲山進也(なかやま・しんや)

北海道出身。1999年、社員約20名(当時)の楽天株式会社へ入社。初代ECコンサルタントであり、楽天市場の最古参スタッフ。2000年に楽天大学を設立(学長)、2004年にヴィッセル神戸の経営へ参画。2007年に楽天で唯一のフェロー風正社員となり、2008年には仲山考材株式会社を設立(代表取締役)。Eコマースの実践コミュニティー「次世代ECアイデアジャングル」を主宰している。横浜F・マリノスでジャイアントキリングファシリテーターとしてジュニアユースの選手、コーチングスタッフなどへの指導を実践した経歴を持つ。著書に『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則』、『組織にいながら、自由に働く。』がある。

PROFILE

飯尾篤史(いいお・あつし)

東京都出身。『週刊サッカーダイジェスト』編集部を経て2012年からフリーランスに転身。ワールドカップやオリンピックをはじめ、国内外のサッカーシーンを精力的に取材する。著書に『黄金の1年 一流Jリーガー19人が明かす分岐点』『残心 中村憲剛の挑戦と挫折の1700日』などがある。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training -

久保建英の“ドライブ”を進化させた中西哲生のメソッド。FWからGKまで「全選手がうまくなれる」究極の論理の正体

2025.03.03Training -

三笘薫、プレースタイル変化させ手にした2つの武器。「結果を出すことで日本人の価値も上がる」

2025.02.21Training