今のままでは機能しない? ダイナミックプライシングの日本で誤解されがちな運用とは

観戦チケットに対する需要を予測してリアルタイムで値付けを行う、ダイナミックプライシング。アメリカで一般的になっているこの手法は、すでに日本でもいくつかのチームで導入が始まっている。だが、アメリカに拠点を置きスポーツマーケティングの分野に特化したコンサルティングを展開する鈴木友也氏は、「そのまま日本で真似して導入しても機能しない」と言う。アメリカのチケット市場と比較しながら日本のチケット市場のあるべき姿を解説していただいた。

(文=鈴木友也、写真=Getty Images)

【前編】なぜプロ野球はMLBに観客数で勝ってチケット収入で負けるのか? 専門家が解説する仕組みの違い

セールスとマーケティングを混同する日本

近年、米国ではチケット再販市場が非常に大きくなっており、今や一次市場の50%以上の大きさに達している。一般的に、スポーツ観戦チケットの価格設定はシーズン開始前に行われるが、半年以上も先の試合が消化試合になるのか、優勝を決める試合になるのか、あるいは何か大きな記録がかかっているのか、天気はどうなっているのか、誰にも予想できない。

再販市場にチケットが流れるのは、チケット価格設定時にその試合が持つ「本当の価値」が分からないため、どうしても需給ギャップが生じてしまうためだ。また、シーズンチケットを重視する以上、一定数が再販市場に流れてしまうのは避けられない。しかし、それを野放しにするのは、流血している傷口を塞がずにいるようなものだ。

そのため、再販市場の内製化と並行して、チケット価格設定における需給ギャップという本質的な問題点の解決のために考えられたアプローチがバリアブルプライシング(Variable Pricing)であり、その究極の形としてのダイナミックプライシング(Dynamic Pricing)の導入だ。

バリアブルプライシングは対戦相手や曜日などにより事前に対戦カードを3~5種類程度に分類しておき(例:プラチナ、ゴールド、シルバー、バリューなど)、それに応じた異なる価格体系を用意しておく手法だ。日本ではフレックスプライシングなどとも呼ばれる。そして、統計学を駆使してアルゴリズム(計算モデル)を構築し、観戦チケットに対する需要を高確率で予測して「時価」でリアルタイムに値付けを行うダイナミックプライシングが米国に登場したのが2009年のことだ。

こうした手法は時を経て日本にも伝えられてきたが、見落とされがちなのは、これらが全て「シーズンチケット重視型」のチケット販売モデルを守るために考案されてきた点だ。再販制度やダイナミックプライシングは、シーズンチケット保有者のベネフィットを守り、あるいは利便性を高めることにより離脱を防ぐというのが根本的な思想であり目的である。この点の理解なく制度だけ真似して導入しても、“木を見て森を見ず”の状況に陥ることになりかねない。

例えば、日本で誤解されがちなのはダイナミックプライシングの運用だ。日本では、ダイナミックプライシングは株価と同じように需給バランスに応じてチケット価格も変動すると伝えられているケースもあるようだが、米国ではダイナミックプライシングでチケット価格は下げずに少しずつ上げていくのが基本だ。なぜなら、チケット価格が下がれば最重要顧客であり最大の割引を享受しているシーズン席保有者の利益を棄損する恐れがある上、長期的にチケットの買い控えが起こるリスクがあるためだ。価格が下がるかもしれないものを、賢い消費者はすぐには買わない。

ダイナミックプライシング導入における最大のメッセージは「チームはシーズン席保有者を最重要顧客として尊重します」「チケットを早く買ってくれた方が得をします」というものだ。しかし、シーズン席比率が少ない日本では、このメッセージは響きにくい。また、ファン基盤を拡大したいチームのニーズもあり、ダイナミックプライシングが新規顧客獲得ツールも兼ねるかのようにも伝えられている節もある。米国のチケット販売の常識から考えると、これは少し怖いことだ。

確かに、需給バランスに応じて価格を変え、不人気試合の価格を下げれば、一時的にはより多くのファンがチケットを購入し、収入は増えるかもしれない。しかし、長期的にはファンは値段が下がるのを待つようになり、チケット販売は落ちていくだろう。米国では、ダイナミックプライシングはあくまでも既存顧客の収益性を高めるセールスツールであり、新規顧客獲得には不向きだと理解されている。

米国のプロスポーツチームでは、セールス(既存顧客から売上を立てる活動)とマーケティング(将来の顧客を創造する活動)は別物として明確に区別されており、部署も分かれている。前者はプロフィットセンターであり、後者はコストセンターである。日本のスポーツ界では、まだセールスとマーケティングの区別があいまいなケースが少なくない。ダイナミックプライシング導入をめぐる誤解もそのような組織上の違いから生まれたという背景があるのかもしれない。

企業保有の弊害に苦しむ顧客情報管理

日本のプロスポーツ界におけるチケット販売の本質的な問題点は、チームが顧客情報(チケット販売情報)をリアルタイムで完全に把握できない点にある。これは、チームが複数のプレイガイドやコンビニなどにチケット販売を委託しているためだ。各プレイガイドやコンビニは独自の販売システムを持っており、顧客情報はそこに蓄積されていく。チームの持つ票券管理システムとはリアルタイムで接続されていないケースがほとんどで、チームはチケットの販売状況や顧客情報の全体像を正確に把握できないのだ(ちなみに、米国ではチケット販売はチームが内製化しているため、このような問題は起こらない)。

そのため、ダイナミックプライシングと言っても、本当にリアルタイムの販売状況を踏まえた価格設定はシステム的に困難で、販売状況が球団に集約された1日遅れなどのタイミングで最適価格を出すという苦肉の策を取っているケースもあるようだ。もちろん、何もしないより遥かに収益性は高まるが、プレーオフなど高い需要が見込まれる(チケットが短時間に売り切れる)ようなケースでは、「1時間ごとにチケット価格を15%上げていく」といった操作ができないため、その真価が十分に発揮できない。

こういう書き方をするとプレイガイドらが悪者であるかのような印象を読者に与えるかもしれない。それはフェアではないので、チームがチケット販売を外部委託するようになった経緯を説明しておこう。

日本のプロスポーツの最大の特徴は、多くのチームが企業に保有されている点だ。例えば、日本プロ野球(NPB)では12球団中、広島東洋カープを除く11球団は企業に保有されているが、メジャーリーグベースボール(MLB)では30球団中、企業が保有しているのは2球団にすぎない。

日本のプロスポーツの原型とも言えるNPBでは、1954年の「国税庁通達」により、球団の赤字を親会社の損金として処理できるようになった。これにより、球団経営は親会社が「球団という看板広告を買う」という理解に近くなり、翌日ニュースや新聞で球団名が露出されれば御の字(球団経営で利益を出す必要はない)という赤字経営が一般的になった。

稼ぐことが求められない球団は、効率的な運営を実現するため、主要収益活動の外注化を進め、チケット販売はプレイガイドに、スポンサーシップは広告代理店に、テレビ放映は著作権もろともテレビ局に丸投げしてきた。この構造(しがらみ)は、昨今収益性の向上が求められるようになった球団を苦しめている。

こうした状況には球団も当然気づいており、今はどの球団も公式サイトでのチケット販売などを用いて直販率を高めることに必死だ。プレイガイドへの依存度が低くなれば、その分顧客情報も球団内に蓄積され、セールス・マーケティング活動を内製化できる。CRMなどを活用した包括的なチケット販売活動が効果を発揮しやすくなるのだ。横浜DeNAベイスターズが「ベイチケ」を推しているのも、Jリーグが「JリーグID」を普及してデジタルマーケティングを推進しているのも、背景はこういうことだ。

あるべきチケット販売に変えていくべき

このように、チケット再販やデジタルチケット、ダイナミックプライシングといったコンセプトや技術は、シーズンチケット重視型のチケット販売モデルが前提になっている。日本のプロスポーツ界がこうした技術を応用する場合、その前提としてチケット販売モデルを単券重視からシーズンチケット重視型に変えていく努力が必要になる。

ご存知の方も多いと思うが、今年6月にチケット不正転売禁止法が施行された。この法律の成立には、いわゆる「転売ヤー」の取り締まりを求める音楽業界の意向が強く反映されている。しかし、コンサートのチケット販売にシーズンチケットが存在しないことが象徴するように、スポーツと音楽ではチケット販売モデルが異なる。スポーツ業界は盲目的に音楽業界に追従してチケット再販を禁止するのではなく、あるべきチケット販売モデルを考えたうえでチケット再販市場をどう整備すべきか自分の頭で考えるべきだろう。

繰り返すが、米国ではチケット再販制度やダイナミックプライシングはシーズンチケット保有者の利便性を高め、その最大利益を守るための仕組みとして機能している。その前提をよくよく考えて整合的に技術を応用しなければ、その効果は片手落ちとなってしまうだろう。

<了>

MLB観客300万人減少の異常事態も、収益は16年連続増加のわけ 堅実経営の行く末は?

Jリーグの未来を変える「チケット戦略」 入場者数増加の背景にある最新の取り組みとは?

FacebookからTikTokまで! 最新デジタル戦略で描く、NFL「3兆円」時代へのシナリオ

AI活用でNBA初優勝! トロント・ラプターズの独自補強を支えた性格分析 ~スポーツ×テクノロジーの最新トレンドに見るスポーツの未来~

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

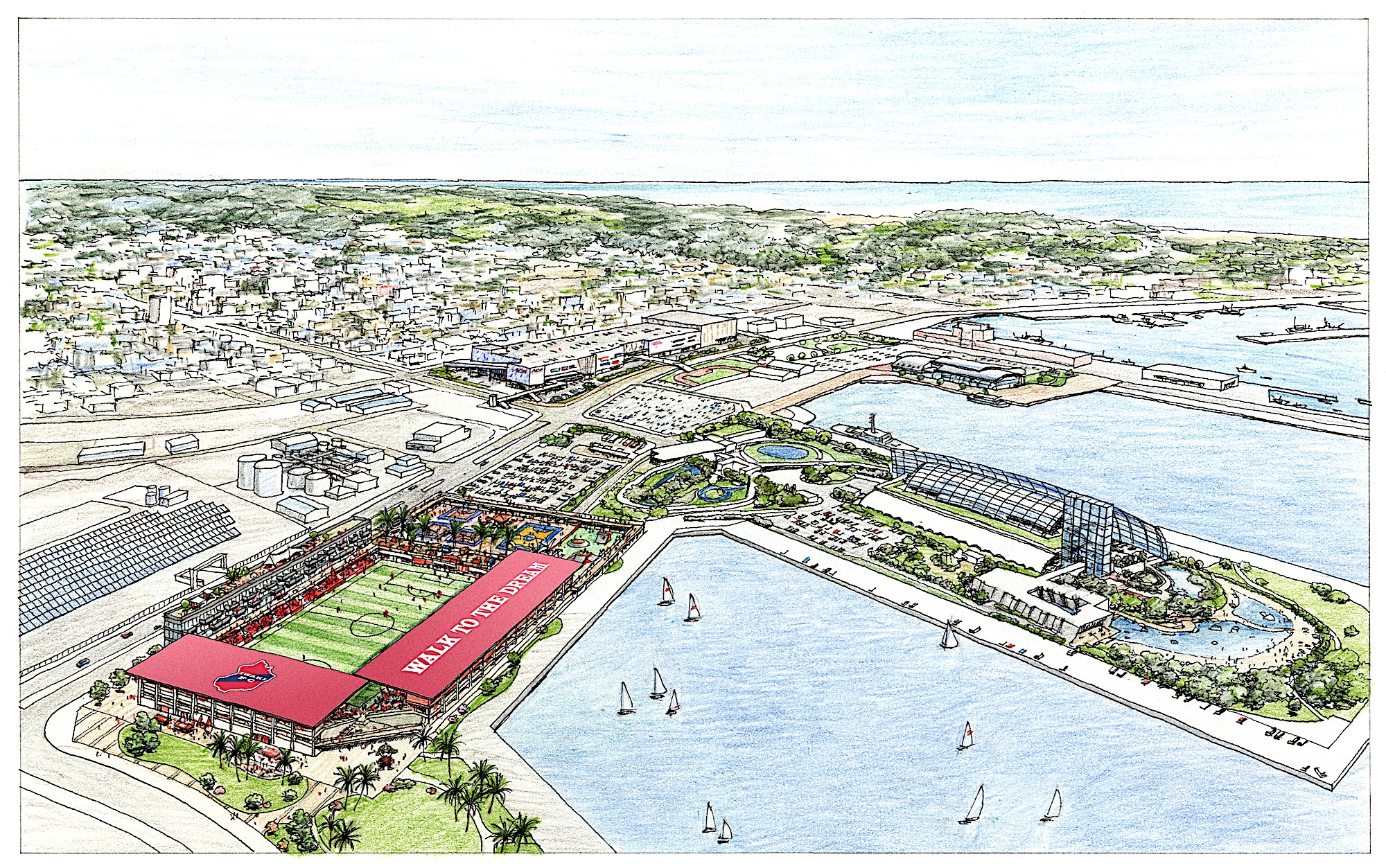

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

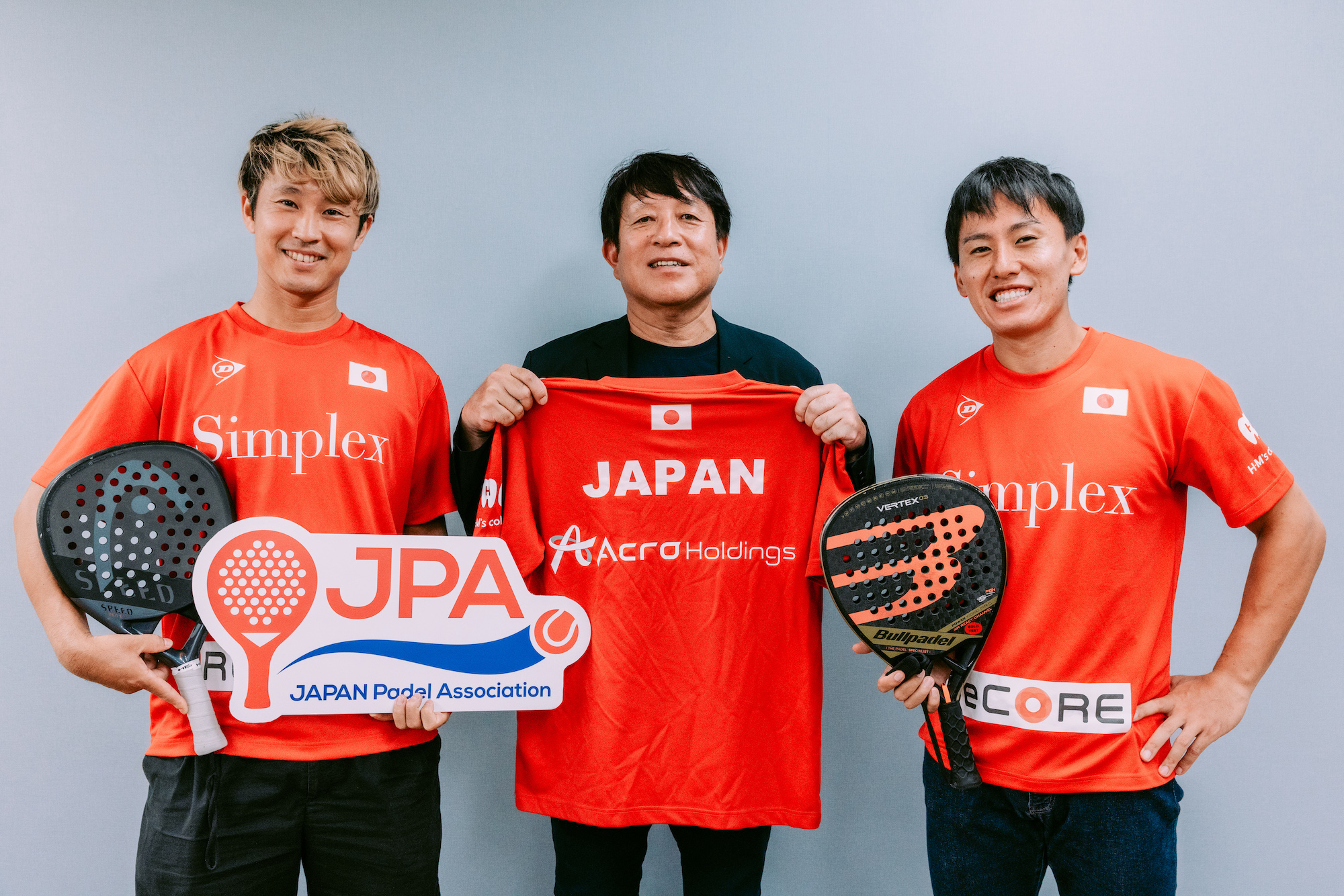

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology