「AKB総選挙は見送られても、Jリーグマスコット総選挙は続く」知られざる黎明期の物語

今年もJリーグ開幕を前に、JリーグファンたちのSNSが湧き始めた。Jリーグマスコット総選挙の季節が、またやってきた。2月8日に埼玉スタジアム2002で行われる「FUJI XEROX SUPER CUP 2020」で撮影する、集合写真のセンターポジションを勝ち取るマスコットを決める投票イベントである。Jリーグのシーズン開幕を告げる、もう一つの熱い戦いとしてJリーグファンたちの間ではお馴染みだが、「マスコット」という存在がこれほどにまで注目を浴びる国、スポーツがあるだろうか。Jクラブのマスコットの歴史と、総選挙が始まった経緯を振り返りながら、マスコットの現在地について言及する。

(文・写真=宇都宮徹壱)

AKBの総選挙は見送られても、マスコット総選挙は続く

「そういえば、最近はAKBの総選挙って聞かなくなったよな」

ふと気になってWikipediaで検索してみると、2009年から始まったAKB48選抜総選挙は、10回目となる2018年が最後。19年は開催見送りとなっていたことを初めて知った。一時は国民的な注目を集め、誰がセンターになったかについては、ほとんどメディアジャック状態になっていたと記憶する。

アイドルにまったく縁もなければ興味もない私が、ふとAKBに思いを巡らせたのは、今年もJリーグマスコット総選挙の季節がやってきたからだ。FUJI XEROX SUPER CUP(以下、ゼロックス)の盛り上げ企画として、すっかり定着した感のあるマスコット総選挙。その第1回が開催されたのは2013年。AKB人気がまさに絶頂期を迎えていたタイミングである。その後、AKBとマスコットの総選挙は5年にわたって並走していたが、昨年はついにマスコットだけとなってしまった。

早いものでマスコット総選挙も、今回で8回目を迎えることとなった。これまでの歴代優勝者はわずかに4体。ベガッ太(ベガルタ仙台/13年、16年)、グランパスくん(名古屋グランパスエイト/18年、19年)、サンチェ(サンフレッチェ広島/15年、17年)が2回ずつ、そしてヴィヴィくん(V・ファーレン長崎/14年)が1回。今年はグランパスくんの3連覇達成が注目されているが、そろそろ新しいチャンピオンの登場に期待したいところ。ちなみに1月24日の中間発表では、1位グランパスくん、2位マリノスケ(横浜F・マリノス)、3位ヴィヴィくんとなっている。

それにしても、なぜゼロックスにはマスコットが大集合するようになり、総選挙が行われるようになったのだろうか。そしてなぜ、ほとんどのJクラブにはマスコットが存在しているのか。今では当たり前と思われることでも、その歴史を紐解いてみると意外な事実が浮かび上がってくる。本稿ではJクラブのマスコットの歴史、そして総選挙が始まった経緯を振り返りつつ、マスコットの現在地についても言及することにしたい。

知られざるJリーグマスコットの開発物語

Jリーグのマスコットは、どのような経緯で生まれたのか。Jリーグ開幕前夜、マスコット開発に携わった当事者に取材する機会があった。取材に応じてくれたのは、ジェイリーグエンタープライズの佐々木一樹代表取締役社長と北島秀昭常務取締役(いずれも当時の組織名と役職)。今から5年前、某媒体で発表するための取材であったが、非常に興味深い内容だったので、その内容をあらためて紹介することにしたい。

開幕時にJリーグに参入した10クラブ(オリジナル10)には、もれなくマスコットが供給されていた。現在の姿とは似ても似つかぬサンチェ、今ではレアキャラ扱いのレディア(浦和レッズ)、そしてクラブと運命を共にしたとび丸(横浜フリューゲルス)など、今から見返してみると実に感慨深い。当初は10体限定だったこともあり、それぞれのマスコットは個性的でありながら、全体的な統一感が取れていたようにも感じられる。

当時のマスコットのデザインは、実際のところ「マーチャンダイズの一環」でしかなかった。とりわけオリジナル10に関しては、クラブ名もクラブカラーもマスコットも、一気呵成で作り込んでいく必要があった。「すべてがJリーグ主導ではなかったけれど」(北島氏)、クラブ名の場合は商標登録が優先され、クラブカラーについては個性が際立つような配慮がなされた。

では、マスコットについてはどうか。これについては購買ターゲットとして、情報発信力に定評があった女子高生に受け入れられることを第一に考慮したという。もう一つ重視されたのが「媚びないこと」。北島氏いわく「長きにわたって人々に愛してもらうためには、かわいらしさだけでダメ。やっぱりサッカーですから、強さとかスピード感というものも融合させなければならない」。このようにJリーグのマスコットは、まずマーチャンダイズの一環として開発され、やがて爆発的な発展を見せるようになっていくのである。

なぜゼロックスにマスコットが集結するようになったのか?

Jリーグ黎明期のマスコットは、その多くがソニー・クリエイティブプロダクツの手によるものであった。しかし1999年にJリーグが2部制となり、J1・J2合わせて26クラブとなったことで、マスコット界にビッグバンが起こる。それまで一定の統一感があったデザインも「自由化」され、ベガッ太に代表される奔放なマスコットも続々と誕生。全国津々浦々のスタジアムで、地域性豊かなマスコットが闊歩するようになる。だが、彼らが一同に会するようになるには、2012年のゼロックスまで待たなければならない。

この当時、ゼロックスは一つの曲がり角にさしかかっていた。前年のリーグチャンピオンとカップウィナーが対戦する大会は、新シーズンの到来を告げる風物詩としてすでに定着。しかしながら、当該クラブ以外のファンの関心度は決して高くはなかった。より多くのサッカーファンを巻き込むために、フィールド外でのテコ入れ策として浮上したのが、全国のスタジアムグルメとマスコットを集めること。発案者は、当時Jリーグメディアプロモーションに籍を置いていた山下修作氏である。

前年の2011年、ゼロックスは日産スタジアムで開催された。この時、山下氏は一計を案じる。『J2白書』(東邦出版)という書籍のプロモーションという名目で、愛媛FCの非公認マスコットである一平くんを東ゲートに放ち、観客が群がって喜ぶ様子を望遠レンズで撮影。そしてゼロックス終了後、その日のうちにプレゼン用のパワーポイントを作成してJリーグ上層部にこう訴えた。

「この笑顔こそが、ゼロックスという大会の価値なんです。大会の価値を上げるということは、笑顔を増やしていくということです。これが1体のマスコットで生まれたのですから、J1クラブのマスコットが18体そろったら、もっと笑顔が広がるじゃないですか!」

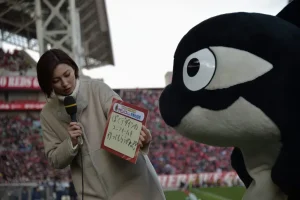

かくして、翌12年のゼロックスで「J1マスコット大集合」が実現する。この時は大会前日に東京の神田明神にてじゃんけん大会を行い、大宮アルディージャのミーヤがセンターポジションを獲得(当時は「大宮の初タイトル」として話題になった)。このじゃんけん大会もまた、AKB48シングル選抜じゃんけん大会がヒントとなっている。そして13年には、J2クラブのマスコットも参加して第1回総選挙を開催。今では50体以上のマスコットが参加する、実に賑やかなイベントに成長していった。

2020年代に望みたい「マスコット2.0」

13年にスタートしたマスコット総選挙は、山下氏をはじめとするJリーグ側の予想をはるかに超えて、より多くのファンを巻き込みながら盛り上がりを見せるようになる。その大きな要因となったのが、TwitterやInstagramといったSNS。各クラブのマスコットが独自のアカウントを持つようになり、ファン・サポーターにダイレクトで投票を呼びかけることが可能になった。一方でサンチェのように「プチ整形」をしてまで総選挙にチャレンジし、見事優勝した事例も出てくる。

こうしたエスカレーションは、ファンのさらなる熱狂を喚起する一方で、古くからマスコットを愛でていたファンの中には戸惑いを感じる者も少なくなかった。彼ら彼女らの言い分は、以下のようなものである。本来的には「ウチの子」が一番なのに、なぜ他のマスコットと優劣を競わなければならないのか? 人気やかわいらしさだけで評価すべきなのか? 癒やしと平和の象徴であるマスコットに、殺伐としたコンペティションは似つかわしくないのではないか? いちいちもっともな話だと思う。

個人的な思いを記すならば、マスコット総選挙そのものを否定するつもりはない。しかし一方で、単なる人気投票だけでマスコットの序列を決めてしまうことについては、いささかの疑義はある。なぜなら私自身、マスコットの価値基準は「人気」や「かわいらしさ」だけではないと考えるからだ。ホームタウン活動の稼働率が最も高いマスコット、グッズ販売に最も貢献しているマスコット、観戦動機に最も寄与しているマスコット、などなど。もっとさまざまな評価軸があってもよいのではないだろうか。

昨年8月には、ギラヴァンツ北九州のギランを会鳥(長)とする『鳥の会』が、高円宮妃久子殿下が名誉総裁を務めるバードライフ・インターナショナルと協働して社会連携活動していくことが宣言された。Jリーグ開幕当初、愛嬌を振りまくだけだったマスコットもまた、近年その役割を大きく変貌させつつある。この「マスコット2.0」の現状を踏まえるなら、総選挙とは違った顕彰の場もあってしかるべきではないか。そんなわけで最後に、Jリーグアウォーズでの「ベストマスコット賞」の新設を訴えて、本稿を締めくくることにしたい。

<了>

日本代表に最も選手を送り出したJクラブはどこだ? 1位はダントツで…

Jリーグの未来を変える「チケット戦略」 入場者数増加の背景にある最新の取り組みとは?

J1で最も成功しているのはどのクラブ? 26項目から算出した格付けランキング!

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」

2026.02.20Career -

「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念

2026.02.20Career -

ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断

2026.02.20Career -

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋

2025.12.17Opinion -

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion