修学旅行でパラリンピックの運動会? 子供の意識と行動が変わる「あすチャレ!」の挑戦

東京の修学旅行の定番といえば、お台場、東京タワー、浅草、東京ディズニーランド……。これらの名所の中に、近年ある新たな候補が生まれていることをご存じだろうか?

パラスポーツで運動会をする、その名も「あすチャレ!運動会」だ。

なぜパラスポーツの運動会が広がりを見せているのか? そもそも、なぜパラスポーツで運動会なのか?このムーブメントの背景には、パラリンピックで日本を変えたいと願う男の挑戦があった――。

(インタビュー・構成=浜田加奈子[REAL SPORTS編集部]、インタビュー撮影=REAL SPORTS編集部、写真提供=日本財団パラリンピックサポートセンター)

東京パラリンピックは2020年の先をつなぐツール

いよいよ2020年を迎え、東京パラリンピックまであとわずかとなった。

日本がどれだけメダルを取れるのか、誰が、どの競技が金メダルを取るのか、世間の注目の多くはやはりこの点に集まるといえるだろう。実際、アスリートたちはこの自国開催の祭典に合わせて死に物狂いで練習を重ねてきており、その努力が報われるような結果になるよう心から応援したい。

だが、東京パラリンピックは、決してメダルのためだけに開催されるわけではないのもまた確かだ。

パラリンピックで日本を変える――。

この言葉をスローガンに、公益財団法人 日本財団パラリンピックサポートセンター(以下、パラサポ)は2015年5月、日本財団の支援により設立された。前述の「あすチャレ!運動会」はこのパラサポによって運営されている。

実はこの「あすチャレ!」、運動会だけでなく、非常に多岐にわたるプログラムが用意されているのだ。「あすチャレ!」とはいったい何なのか? パラサポとはいったいどんな団体なのか? パラサポの常務理事、小澤直氏に話を聞いた。

東京パラリンピックの開幕が近づいてきましたが、「あすチャレ!」を運営しているパラサポとはどのような団体でしょうか?

小澤:そもそもとして、パラサポの設立を支援した日本財団の最大のミッションは、共生社会の実現です。パラサポも同様に、2020年の東京パラリンピックの盛り上げと成功を目指すのはもちろん、東京パラリンピックを契機に日本が弱いとされるダイバーシティ&インクルージョン(※1)を全国で推進することに全力で取り組んでいます。パラスポーツはそのツールとして、世間の理解を深め人々をつなぐ重要な役割を果たしています。

パラサポの設立に際しては、2012年ロンドンオリンピック・パラリンピックの事例を参考にしました。ロンドン大会では国際パラリンピック委員会(IPC)が推進している、リバースエデュケーション(※2)を取り入れたオリンピック・パラリンピック教育を行いました。「Get Set」(以下、ゲットセット)と呼ばれるそのプロジェクトは、子どもたちにポジティブな影響を及ぼし、パラリンピックムーブメントの一端を担いました。その成果もあって、ロンドンパラリンピックのチケットは完売し、大成功を収めました。そうした事例から、我々としても子どもの頃に障がい者理解やその先に通じる共生社会への気付きを得るための教育プログラムが特に大事だと考え、パラサポでも主に子どもたちを対象とした「あすチャレ!」といった教育プログラムを複数立ち上げ、全国で展開しています。

(※1性別、年齢、障がい、国籍などの外面の属性や、ライフスタイル、職歴、価値観などの内面の属性にかかわらず、それぞれの個を尊重し、認め合い、良いところを生かすこと)

(※2「逆向きの学び」子どもが学校で習ってきたことを、周りの大人に伝えて教育が浸透していくこと)

2020年よりも先の社会について考えられて設立されたんですね。では、「あすチャレ!」のプログラムはどのような背景でスタートしたのでしょうか?

小澤:シドニーパラリンピックに車いすバスケットボール日本代表キャプテンとして出場した根木慎志さんが、シドニーパラリンピックが終わった後、個人的に小学校、中学校などにパラスポーツ体験と講義を行っていることを知っていました。そこで、根木さんに教育プログラムを全国展開していきたいという我々の考えを伝えたところ、快諾いただき力を貸してもらえることになりました。それで一番初めにできた教育プログラムが「あすチャレ!School」になります。

現在は、「あすチャレ!School」は根木さんをはじめとする7人のパラアスリートが講師となって全国の学校を回り、デモンストレーション、パラスポーツ体験、講話からなるプログラムで、ダイバーシティ&インクルージョン、共生社会の感覚を掴んでもらうことを狙いとしています。何となく「障がい者の方はかわいそう」などの意識を持ってしまいがちですが、そうじゃないというのを伝えるためにまず初めにデモンストレーション、パラスポーツ体験から入り「すごい!」というのを体感してもらいます。それによって子どもたちの意識が変わり、自ら考えるようになります。子どもたちの意識の変化の例として、根木さんが1回行った学校にもう一度行ってみたところ、子どもたち自ら考えて作ったスロープができていたことがありました。

子どもたちが自分たちで考え、実際にスロープを作る行動につながったのは教育プログラムの理想的な流れだと感じます。

小澤:障がいのある講師と実際に交流をする、話を聞くことで、障がいとは何なのか、どんな難しさがあるのか、またできないと思っていたができることも多くそれは人それぞれであることなどが非常に伝わりやすく、気付きを持つことができたことで、子どもたちの意識、行動の変化につながったと思います。

「あすチャレ!」はさまざまなニーズに合わせて作られたプログラム

「あすチャレ!School」は子ども向けの教育プログラムとのことでしたが、他に大人向けのプログラムもあるのでしょうか?

小澤:「あすチャレ!School」の次に作った「あすチャレ!Academy」は大人向けのプログラムです。「あすチャレ!」は当初、子どもたちを中心とした教育プログラムとしてスタートしましたが、やはりダイバーシティ&インクルージョンは大人も知っていたほうがいいことでもあります。

特に社会がグローバル化していく中で、ダイバーシティ&インクルージョンは企業にとっての大きな課題の一つになっています。外国人雇用、女性活躍推進、障がい者の雇用など、多様な人材を生かしていかないとグローバルで戦えなくなっていますし、国際連合で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)に掲げられていることもあり、さらなる取り組みが求められています。しかし、これまでダイバーシティ&インクルージョンを日本で経験したり考えたりする機会が著しく少なかったこともあり、企業のトップ、上にいる人たちも、どう取り組んだらいいのかわからないという人が多くいるのではないかと思います。

日本人には優しさがある一方で、内気な部分があり、何かしてあげたいけどいざという状況では言葉が出なくなることもあります。例えば視覚障がい者の方が横断歩道に立っていたとすると声を掛けていいのか、いけないのか、本当は何かサポートしてあげたいけど、声を掛けたら嫌だと思われるのではないか、などと想像してしまいます。そういった状況は子どもも大人も関係なく発生すると思いますし、大人にも障がい者と話す接点が必要なんじゃないかと思いました。また、障がい者の法定雇用率を満たすために企業が積極的に雇用を進める一方、職務が本当に適正なのか、ハードやソフト面の職場環境は問題ないのかといった相談を立て続けに受けたことが、「あすチャレ!Academy」を立ち上げたきっかけです。「あすチャレ!Academy」では大人向けのプログラムとして、パラアスリートを中心とした講師によるレクチャー、体験プログラム、グループワークを通してダイバーシティ&インクルージョンを体感してもらえる研修となります。

日本の社会構造は、子どもから大人になる過程で障がい者と健常者が交わる機会がなかなか無いので、実際に困っている人と出会うとどのような行動をとっていいかわからない時があります。こういったプログラムがあると、きっと次回からは一歩が踏み出しやすくなるのではないかと感じます。

小澤:「あすチャレ!Academy」と並行して作ったプログラムとして「あすチャレ!運動会」があります。企業や自治体の方から、パラスポーツや障がい者のことについて関心の薄い人も巻き込んでいきたいので、誰もが参加しやすいパラスポーツ体験の機会を設けられないかという相談を受けたのがきっかけでした。運動会とした理由の一つに企業運動会がまた見直され始めた背景があります。企業運動会の競技を全部パラスポーツに置き換えることで、自然にパラスポーツを体験できると考えました。

「あすチャレ!運動会」の良い所は、あまり運動神経の差が出ないことです。障がいの有無も関係なく女性も男性も交じって対等に近い試合ができます。あとは、普通の企業運動会だと肉離れなど怪我をすることがありますが、車いすに乗ってリレーをしたり、目を隠している状態でスポーツをするのでそんなに激しいことは怖くてできず、怪我が少ないのも特徴です。なので、企業だけでなく東京に来る修学旅行の一環として、「あすチャレ!運動会」と、もう一つ「あすチャレ!ジュニアアカデミー」をセットで応募される学校も増えてきています。

誰でも一緒にできる運動会はありそうでなかったと思うので参加者同士の交流の輪が広がりそうでいいですね。ちなみに「あすチャレ!ジュニアアカデミー」は「あすチャレ!Academy」と同じプログラムでしょうか?

小澤:「あすチャレ!ジュニアアカデミー」は大人用の「あすチャレ!Academy」を子どもにもわかりやすいようにアレンジし、障がい者理解に絞ったプログラムにしました。こちらは、特にパラアスリートに限定せず障がいのある当事者が講師として学校へ出向きます。

教える側を育てていくことも重要な仕事

パラサポが展開しているプログラムの中には、名前に「あすチャレ!」と付いていませんが、「パラスポーツメッセンジャー」というものもありますね。これはどのようなプログラムでしょうか?

小澤:独自のスピーチトレーニングプログラムを修了したパラアスリート、パラスポーツ指導者を講師として派遣するプログラムになります。講師自身の経験に基づいた多彩なテーマで講演しています。2020年東京パラリンピックが近づけば近づくほど、パラアスリートに対して自治体や企業からの講演依頼が増えてきていますが、これまでパラアスリートは講演などをする機会が少なかったことから、人前で話すのがあまり得意でない方が多く、毎回同じ人がいろいろな場面でスピーカーをしている状況でした。社会が変わろうとしているチャンスの中で、しっかりと話せるパラアスリートを育てないといけないと思い、外部の外資系コンサルティング会社(※3)の全面的な協力のもと、スピーチトレーニングプログラムを構築しました。

(※3プロボノでの取り組みとしてアクセンチュア株式会社が協力)

それはどのようなプログラムでしょうか?

小澤:マンツーマンのトレーニングで、基礎編から応用編までレベル分けされたプログラムになっています。また、パラアスリートには、単にスポーツのことだけでなく、「障がい」や「共生社会」についての話を求められることが多いため、改めてダイバーシティ&インクルージョンについて学んでいただきます。今は週に2~3本の講演依頼がきている状況で、それに対応していくためにも、2020年度までに100人の育成を目指しています。このプログラムで認定したパラアスリートを「パラスポーツメッセンジャー」のサイトで紹介し、ここから依頼をもらう仕組みにしていますが、あくまで我々はパラアスリートと依頼者をおつなぎするだけなので、マッチング成立後は、直接パラアスリートと依頼者の間で講演料等のやり取りをしてもらっています。

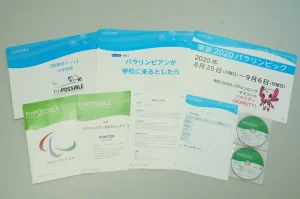

「パラスポーツメッセンジャー」はパラスポーツの理解やダイバーシティ&インクルージョンを知ってもらうという側面だけではなく、パラアスリートのトークやプレゼンスキルの向上という側面も含んだプログラムだということですね。それでは教材プログラムの「I’mPOSSIBLE(※4)」はどのような活動でしょうか?

(※4 「I’mPOSSIBLE」は、IPCの開発を担う機関であるアギトス財団(Agitos Foundation)が開発した教材。公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会 と日本財団パラリンピックサポートセンターによるI’mPOSSIBLE日本版事務局が日本版を制作)

小澤:「I’mPOSSIBLE」は、パラリンピックを題材に共生社会への気付きを子どもたちに促す教材で、映像や資料を使った座学とパラリンピックスポーツの実技で構成されています。全国3万6000校、小中高と特別支援学校に教材を無償配布しており、パラアスリートなど障がいの当事者がいなくても先生がパラリンピックスポーツやパラリンピックムーブメントが目指す共生社会についての授業ができるような教材がセットになっています。

パラリンピックスポーツの実技を教える教材とはどのようなものですか?

小澤:先生方は、パラリンピックスポーツを教えるには車いすなど道具がないとできないと思われがちですが、そうした道具がなくてもパラリンピックスポーツ体験ができることを教材に記載しています。例えば、ゴールボールというパラリンピック競技だと、本来ボールに鈴が入っていますが、鈴が入ったボールはなかなか学校にないと思います。代わりに普通のボールにビニール袋を巻くことでボールがガサガサと音が鳴るようにできますし、ゴールボールのコートのラインにはプレーヤーが自分の今の位置を確認するためにラインテープの下に紐が入っているのですが、そのテープの貼り方なども動画などでわかるようになっています。

道具の準備、代替品の作り方が教材でわかるのは便利ですね。他に特徴はありますか?

小澤:クイズを活用することで子どもたちの興味を引く工夫もしています。例えば、車いすのパラアスリートを学校に迎える場合、「どうお迎えしますか?」といった質問と学校の玄関などの写真を見せて、子どもたちに考えてもらいます。答えを先に言ってしまうとそれ以上考えなくなるので、子どもたちに考えさせるのが大事です。そうすると必然的に何が足りないのかなどに気付くようになります。

学校の先生がパラリンピック教育を正しく教えられることが大切

「あすチャレ!」を含めたパラサポの活動は、年間どれぐらい実施しているのでしょうか?

小澤:2019年度は合計で約850回、14万人に対してプログラムを実施しました。

全国から応募はたくさんあるものの、その全てには回り切れていない状況なんでしょうか?

小澤:はい。できるだけニーズには応えていきたいと思っていますが、パラアスリートや障がい当事者の講師が必要になるので、講師を育てつつ現時点で最大限実施可能な回数で対応しています。障がい者の方たちにとっても活動の場が増えると、自分たちで社会を変えていく、変えていけるという意識が高まり、さらに報酬が支払われる仕事として活動ができるので、やりがいを感じながらやっていただけるのが幸いです。

現状で実施可能な回数には限りがあるため同じ学校で複数回行うことはないのでしょうか?

小澤:「あすチャレ!School」に関しては年間300校が限度なので、2年連続での申し込みは原則、できません。ただし、「あすチャレ!ジュニアアカデミー」は特に制限なく申し込みすることができます。

「あすチャレ!School」、「あすチャレ!ジュニアアカデミー」もとても意義のあるものですが、継続的に学校で教えていただくためにも、ぜひ「I’mPOSSIBLE」の教材を取り入れていただくことが何より重要と考えています。ただ、学校の先生たちが多忙を極める中で、新たなプログラムに取り組んでいただくことには難しさもあります。また、学校でオリパラ教育を担当するのは体育の先生が多いのですが、実技偏重になってしまう懸念もあります。

「I’mPOSSIBLE」の目的である“共生社会への気付き”というところを座学でうまく伝えられていない、教材をうまく使いこなせない場合もあります。その状況を打開するためにいろいろな対策も行っています。

どのような対策を行っているのでしょうか?

小澤:例えば、教員研修があります。年間だいたい30~50回ぐらい、先生方を40〜50人ほど集め、「I’mPOSSIBLE」の使い方の研修を行っています。これまでに113件、9559人の方に研修を受けていただいています(2月20日時点)。

また、より多くの学校で活用してもらうために、「I’mPOSSIBLEアワード(※5)」を行います。「I’mPOSSIBLEアワード」は、「I’mPOSSIBLE」を上手に使い、子どもたちの意識に変化をもたらした学校2校を表彰するもので、東京パラリンピックの閉会式に招待し、閉会式の中で表彰式を行う企画です。閉会式の中で行うことにより、パラリンピック教育についてさらに認知されることを狙っています。

(※5 「I’mPOSSIBLE」日本版を活用し、インクルーシブな社会づくりに貢献する活動を行った学校2校(日本最優秀賞1校/特別賞1校)を選出。応募は締め切り済)

「I’mPOSSIBLEアワード」をきっかけにパラリンピック教育について学校、子どもたちがさまざまなアイデアを出し、さらにパラリンピック教育に興味を持ってもらえるといいですよね。

小澤:2012年ロンドン大会でもオリンピック・パラリンピック教育のゲットセットプログラムを使うことによって、障がい者に対する認識や態度が変わったという調査結果が出ています。イギリスでは大会が終わった後も継続してゲットセットを使っているように、東京パラリンピックが終わった後も継続して使用してもらえるようにしたいと考えています。

<了>

【後編】パラリンピック開催は“目的”でなく“手段”。超高齢社会の課題に直面する日本はどう変わるべき?

ブラサカ界の“三浦カズ”が現役引退「メダルを持って東北に行きたかった」その胸中を告白

「出産後で一番良い状態」女子バレー荒木絵里香、代表最年長35歳が限界を感じない理由とは

スポーツは「目で観る」→「耳で聴く」時代? Apple、Spotifyが挑む新メディア戦略

3.11の「醜態」を教訓に! 新型コロナ対策でプロ野球界に求められる球団の利害を超えた対応

根性を数値化する? 本田圭佑が挑む「データ革命」選手権18チーム使用『Knows』の真価

PROFILE

小澤直(おざわ・なお)

1974年生まれ。早稲田大学野球部でプレーした後、アメリカマイナーリーグでインターン。オハイオ大学大学院でスポーツビジネスを学び、メジャーリーグでのインターンを経て2002年日本財団入会。2015年公益財団法人日本財団パラリンピックサポートセンター常務理事。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

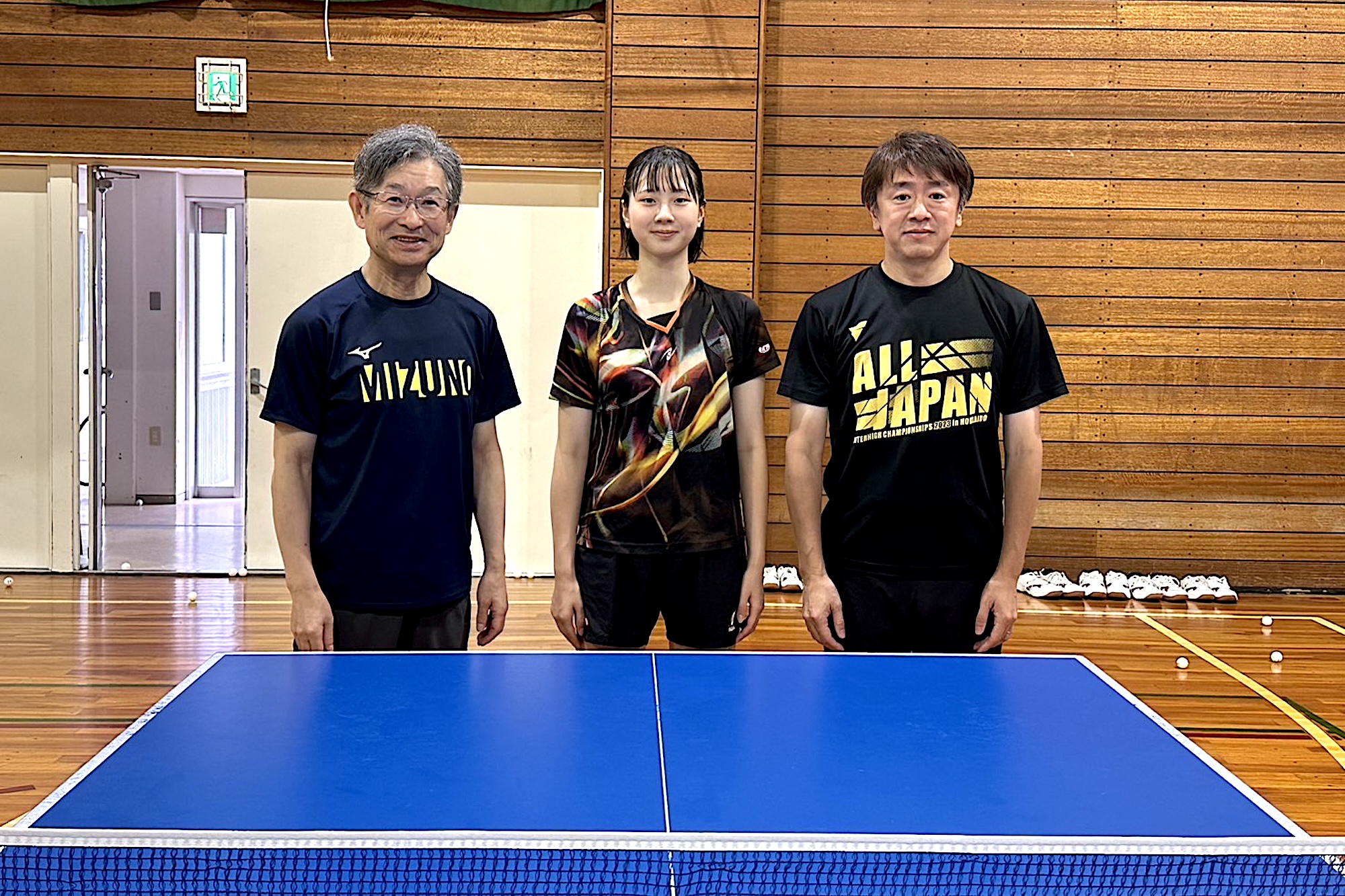

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education