ヤンチャだった鈴木誠也の通した「筋」。少年時代の恩師が明かす、ブレない真っ直ぐさ

昨シーズンは自身初の首位打者に輝き、25歳にして広島東洋カープの不動の4番に君臨する、鈴木誠也。プレミア12でも無双の活躍を見せ、世界のその名をとどろかせた日本の主砲が、ヤンチャな少年だったことはご存じだろうか?

どんな名選手にも、必ず「少年時代」がある。野球と出会ったばかりのその時期に、いったいどんな時間を過ごしたのか? どんな指導者と巡り合い、どんな言葉を掛けられ、どんな思考を張り巡らせて、プロ野球選手へとたどり着いたのか?

日本球界を代表する選手たちの子ども時代をひも解いた書籍、『あのプロ野球選手の少年時代』(宝島社/⇒詳細はこちら)を上梓したスポーツライター・編集者の花田雪氏に、少年時代を知る指導者が見た、鈴木誠也の“秘話”を明かしてもらった――。

(文=花田雪、写真提供=宝島社)

日本が世界に誇る4番・鈴木誠也は「少年の心を持った大人」

「少年の心を持った大人」

普段生活していると、まれにこういう人に巡り合うことがある。実年齢も見た目も、もっといえば社会的な地位もある「大人」だが、中身は遊び心があり、非常に魅力的な人間のことだ。

プロ野球選手には、そういうタイプが多いように思える。当たり前といえば、当たり前のことだろう。幼少期から好きな野球を続け、気付けばそれが「仕事」になっているのだから。

広島東洋カープで不動の4番を務める鈴木誠也は、その最たる例だろう。実力は申し分なし。広島どころか今や侍ジャパンでも4番の座を不動のものとしつつある。

その一方で、グラウンド上で見せる無邪気な笑顔や練習中にチームメートとじゃれ合う姿は、「少年」そのままだ。

「ふざけすぎ」なインタビューでのエピソード

彼については、筆者もこんな思い出がある。2017年、鈴木誠也は開幕からチームの4番として結果を残し続けていたが、8月に右足首を骨折。残りのシーズンを棒に振った。

そんな中、編集を務めている雑誌で、リハビリ中の鈴木誠也にインタビューできることが決まった。スケジュールの都合で私は帯同できなかったのだが、ライターとカメラマンが広島に向かってくれて、その日のうちに無事に取材が終わったという報告を受けた。

それから数日後、カメラマンから「取材時に撮影した画像です」と、データが届いたのだが、それを見て思わず爆笑してしまった。

フォルダの中には、真剣な表情で取材を受ける鈴木誠也の画像が並んでいたが、最後に読者プレゼント用にもらったサインボールを持つカットが収められていた。

それは、自らサインした2個のボールを自分の両乳首に当たる位置に置き、笑顔でカメラ目線を決めている画像だった。

明らかに「ふざけすぎ」である。

「これ、本人が掲載OKしたのか?」

「球団広報は何も言わなかったのか?」

そんな疑問を抱きながら、私はこの画像を誌面に掲載すべきか、最後まで真剣に悩んだ。結果的に出版社との話し合いの末、この画像は「さすがに載せちゃまずいですよね……」とわれわれが忖度する形でお蔵入りとなったのだが、自らがリハビリ中という厳しい状況の中、一雑誌のインタビューでここまで「サービス」してくれる鈴木誠也の人柄に、一気に惹き込まれてしまった。

小学生のころから誰が見ても「プロになる」選手だった

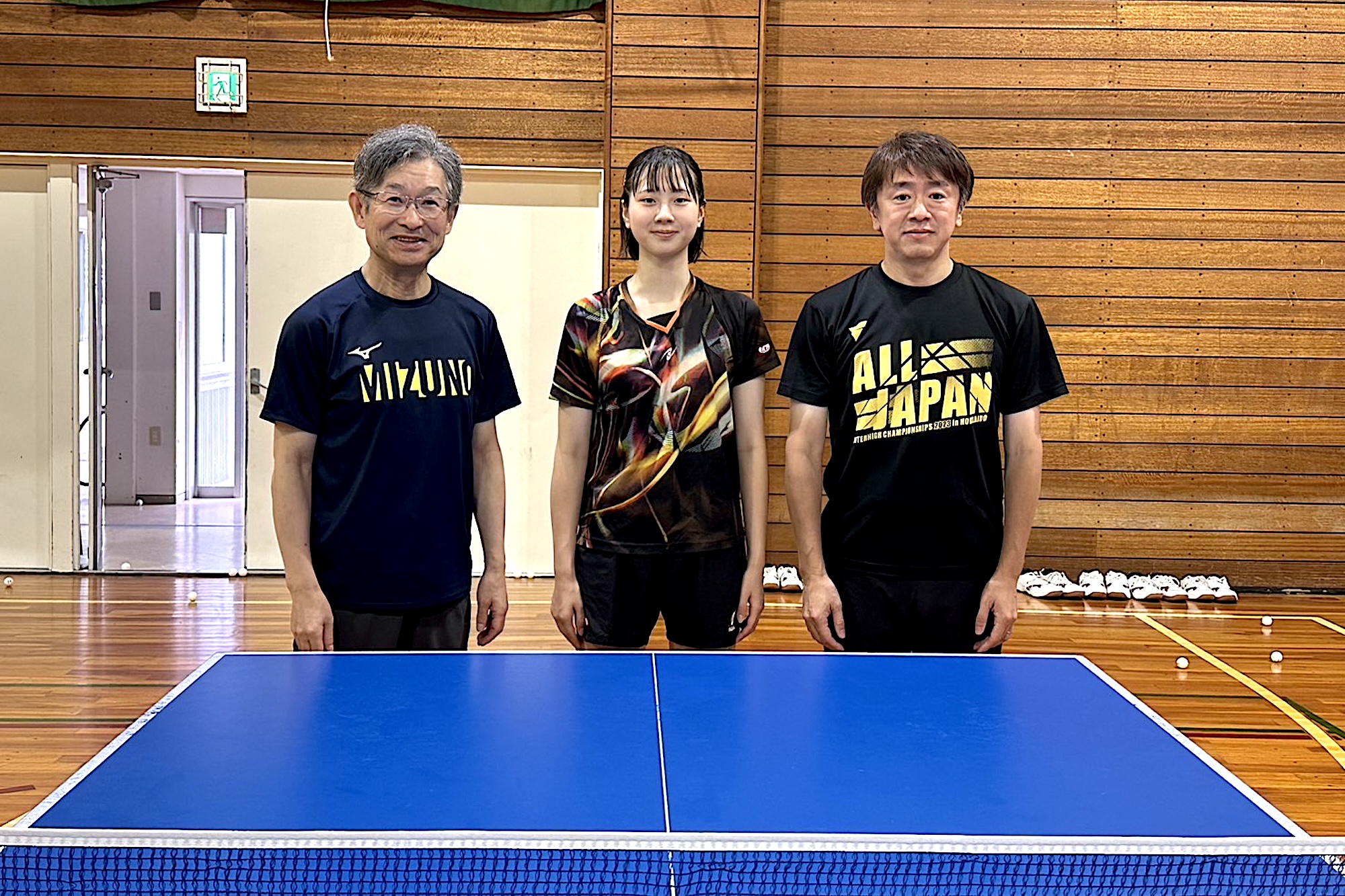

それから2年、私は宝島社で刊行する「あのプロ野球選手の少年時代」(⇒詳細はこちら)という書籍の取材で、彼が小~中学生時代に所属した荒川リトルシニアの石墳成良さんに当時の話を伺う機会に恵まれた。

取材の最中、このサインボールの一件を石墳さんに話すと、「それは、誠也らしいですね」と笑いながら答えてくれた。

「プロ野球界を代表するような選手になった今も、根っこの部分は何も変わっていないです。今でもオフになると顔を出してくれますが、会うたびに『あのころのままだな』と実感しますね。本当に、素直で真っすぐな子なんですよ」

誠也少年は小学3年生に上がるタイミングで、地元の硬式野球チーム・荒川リトルシニアに入団。高校進学までの7年間をこのチームで過ごしている。

「入団当初から体も大きくて、足も速いしボールも速い。同年代の子たちと比べても頭一つ、二つ抜きんでていました。下級生のころから上級生の試合にも出場していましたし、地域でもすぐに有名になったんじゃないかな」

早い段階でその才能を見せつけていた誠也少年だったが、石墳さん自身もその能力の高さには驚かされたという。

「私自身はあまり覚えていないんですけど、誠也が小学生の時点で妻には『プロに行くかも』ということを言っていたそうです。もちろん、私だけではなく、周りもそういう目で見ていましたよ。チーム内に知り合いがいて、元巨人の中村稔さんが練習を見てくれたことがあるんですけど、中村さんも誠也を見て『こういう子がプロ候補性になるんだ』とおっしゃっていましたからね。やはり、プロの目から見てもすごいんだなと実感しました」

小学6年生になるころには、石墳さんの言葉を借りれば「手が付けられない」選手になっていた。

「バッティングもですが、当時はピッチャーとしての能力の高さが際立っていました。当時は1学年下の子とバッテリーを組んでいたのですが、ボールが速すぎて少しでも高めに浮くと捕れないんです。リトルリーグはマウンドからホームまでの距離が短い(※14.02m)ので、他チームの指導者からも『体感なら150キロくらい出てるんじゃないか』と言われたほどです」

(鈴木誠也は子どものころから誰が見ても「プロになる」と感じていた)

ヤンチャな一面と、ブレることのない「真っすぐ」さ

地元・荒川でその名をとどろかせていた誠也少年だが、一方で今につながる「ヤンチャ」な面もあった。

「特に中学校に上がってからですね。決して『優等生』ではなかった(笑)。でも、野球に対しては真面目でしたし、私に対して反抗するとか、そういうこともなかった。学校の先生はけっこう手を焼いていたみたいですけど、今は本人も自覚していて、『迷惑かけちゃったんで、先生に会いたいんです』って言っていますよ。当時から体も大きいし、あまりニコニコしている子どもではなかったので誤解されやすいタイプでしたけど、『真っすぐ』なのはあのころのままです」

誠也少年の「真っすぐ」さについて、石墳さんはいくつかのエピソードを話してくれた。

例えば、高校進学時にはこんな話がある。超中学級のピッチャーだった誠也少年には、都内、都外かかわらず、多くの高校から誘いがあった。その数は実に、40校ほど。「どこでうわさを聞いたんだ」という遠方の高校からも、誘いがあったという。

鈴木誠也は中学卒業後、東東京の二松学舎大付高へ進学しているが、実は「甲子園出場」だけを考えれば、もっと確率の高い高校からの誘いもあったという。

「子どものころから、私や誠也の父親のつながりで二松学舎大付の練習をよく見に行っていたんです。小学生の時点で市原勝人監督から『高校生になったらウチに来いよ』と言われていたんですけど、それを忘れていなかったんですよね。進学の相談をする時、たくさん誘いがあることを告げても『いや、二松学舎です』と、まったくブレなかった」

(ヤンチャで誤解されやすかった鈴木誠也だが、その「真っすぐ」さは当時からまったくブレていなかった)

まだまだ上を目指す、今も変わらず野球に対する姿勢

プロ入り後も、その「真っすぐ」さは変わらない。

「バットもグローブもスパイクも、アシックスを使っていますよね。プロ入り後からずっとそうです。あれだけの選手ですから、聞いた話では他のメーカーさんからもたくさんの誘いを受けているそうです。でも誠也は、『ずっとお世話になっているから』という理由で断っている。そういう話を聞いても、あのころのままだなぁと思いますね」

学生時代は確かにヤンチャだった。それは、石墳さんも認めるところだ。ただ、野球にだけは嘘をつかず、筋はきっちりと通す。だからこそ、プロでもここまでの選手になれたのかもしれない。

「オフに会うたびに、体がデカくなってるんですよ(笑)。あれだけ実績を残しても、まだまだ上を目指すんだと感心してしまいます。あとは少しでも長く現役を続けて、プレーを見せてくれれば言うことなしですね」

荒川区町屋で生まれ、広島、そして世界へ――。

鈴木誠也はこれからも「真っすぐ」にその道を歩んでいく。

<了>

長野久義が明かす、広島への感謝を込めた誓い「目指すのは優勝だけではなく…」

広島・森下暢仁が覚醒した転機とは? 大学時代は順風満帆ではなかったが…

【少年時代の秘話・第2弾】「技術が先か、体作りが先か」“非・天才少年”前田健太が急成長した2つの理由とは?

【少年時代の秘話・第6弾】特別扱いされなかった「超エリート」菅野智之の少年時代。変わったもの、変わらないもの

ダルビッシュ有が否定する日本の根性論。「根性論のないアメリカで、なぜ優秀な人材が生まれるのか」

この記事をシェア