新時代エル・クラシコ「強化のためのスタジアム改修」とは? レアル・マドリーとバルサが見据える未来

スペイン・プロサッカーリーグのラ・リーガが誇る2大看板レアル・マドリードとFCバルセロナ。世界中が注目する両クラブの“伝統の一戦”エル・クラシコの熱狂を長年生み出してきたスタジアムこそが、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムとカンプ・ノウだ。現在ベルナベウは改修工事中で2022年に完成予定。カンプ・ノウも日本の設計事務所・日建設計主導のもと大規模な改修計画を進めている。両クラブが目指す理想のスタジアム像、そしてなぜ新築や建て替えではなく改修なのかについて、スタジアム・アリーナの専門家・上林功氏が解説。日本のスタジアムも参考にするべき「強化のための改修」とは?

(文=上林功、写真=Getty Images)

ラ・リーガで新しく計画されている2つのスタジアム

近年、スタジアムはより地域とのつながりを強化した都市的な役割を担うようになり、スポーツ興行に特化した閉鎖的なスタジアムから開かれた新しいスタジアムへと変わりつつあります。2016年のスタジアム・アリーナ改革に端を発するこうした流れは、地域コミュニティの核となる施設として提案されてきました。一方で、スタジアムそのものを多機能複合化して稼働率を上げるために可変可動といったあらゆる興行に対応した仕掛けが導入されるようになり、ITの導入と合わせてスタジアムそのものが巨大な装置として機能するような例も見られます。都市化と高機能化。この両側面に注目しながら、スペインのプロサッカーリーグ、ラ・リーガで新しく計画されている2つのスタジアムを見ていきたいと思います。

ベルナベウの改修計画が注目されるその理由

サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアムはヨーロッパのトップクラブの中でも5本の指に入る規模となる8万1044席を持つレアル・マドリードのホームスタジアムです。かつてはヨーロッパ最大のスタジアムとして約12万5000人の来場記録(1956年)を持つマンモススタジアムでしたが、1990年代から2000年代にかけて立見席をすべて固定席に変えホスピタリティを充実するとともに、収容人数も11万人から8万5000人にするなど、常に時代に合わせた改修を繰り返してきました。

特に1992年に始まった改修では急傾斜の観客席スタンドを増築させ、取り囲まれて迫ってくるような迫力のある観客席スタンドとなりました。スタジアム全体の高さはそれまでの約20mの倍以上となる約45mまで増加します。当時、立ち見であった観客席を固定席とする上で建物の規模は大きくなった一方、収容人数は減ってしまう中できるだけ当初の臨場感や一体感を残すために急傾斜の観客席スタンドが計画されたといわれます。

ただこうした施設規模の大幅な拡大により多層化したスタンドの各層への移動の問題や、スタンド下に生まれた大規模な余剰空間の利用方法に課題が生まれます。各層のアクセスについてはヨーロッパのサッカースタジアムでは珍しいらせん型のタワースロープが四隅に採用され、スタンド下の余剰空間には円形劇場や商業施設などが併設されるなどさらなる増築を重ねて今日のベルナベウの基礎をつくります。

その後2001年にもエスカレーターなど利便性を高める改修を経て、2005年には可動屋根の提案もありましたがこれは頓挫しています。今回新たに2019年から改修工事に入っており、2022年に完成予定となります。「世界最高のスタジアムにしたい」とのクラブ会長のメッセージとともに、可動屋根の導入と合わせピッチそのものも分割可動できるようにし、多目的な興行に使用できるハイテクスタジアムとして生まれ変わろうとしています。

高機能化を進めるベルナベウが目指すスタジアムの姿とは

一般的な建物とスタジアムとの大きな違いの一つに、スタジアムは施設そのものにスポーツに特化したさまざまな特殊技術が組み込まれていることが挙げられます。さながら建物というよりスポーツのための装置のような働きをしており、観客席スタンドもある意味ピッチを見渡すための固定装置といえるかもしれません。可動する屋根や観客席、高機能な照明装置、ワイヤーで吊り下げられ空中を移動できる撮影用カメラなどいずれも大がかりでスポーツ以外に使用されることのないものがたくさん導入されています。

今回ベルナベウが導入したことで話題となったのが可動するピッチです。国内のスタジアムですとピッチを空気圧で浮かせて移動させる札幌ドームのホヴァリングサッカーステージが有名です。天然芝の育成を促すためピッチを屋外に出せるようにするとともに、もともとピッチのあった場所を使って他の競技や興行に使用する仕組みです。

札幌ドームは広大な敷地を使ってピッチを野外に移動させていますが、ベルナベウは市街地にあり屋外にはピッチを出せるだけの空きスペースがありません。そこでピッチをいくつかに分割して移動できるようにして屋内の専用育成スペースに格納、照明や通風、温湿度管理できる環境を確保することで解決しようとしています。当初は専用の建屋をつくろうとしていましたが、最終的には温度環境が安定する地下に格納施設を設ける計画となっています。クラブが公式YouTubeで詳細な動画も公開していますのでぜひ調べてみてください。引き出しのようにせり出すピッチは圧巻です。

本来であれば競技環境を優先して、ピッチに充分な日射が確保できるように観客席スタンドを一部撤去するなどの減築もあり得たのかもしれませんが、観客席スタンドを残す改修を前提に可動するピッチは導入されました。ベルナベウは1992年の改修で観客席スタンドが多層化して以来、ピッチに当たる日射が激減し常に状態の悪い天然芝が課題であったことも関係しています。長年にわたって芝育成用のライトの導入や手入れにコストをかけていましたが、それならいっそ完全に自動化した植物工場のような芝育成に切り替える発想となった流れは理解できます。

また、観客席スタンドを残しつつ可動屋根を増築することで、付加価値はさらに高まります。可動ピッチは芝の育成だけでなくスタジアムの多用途利用に貢献しており、展示場利用やバスケットボールなどの屋内競技、テニスの国際ツアーの招致など天然芝ピッチでは難しかった興行誘致に乗り出しています。完成した暁にはまさにヨーロッパにおける最大の機能を持つスタジアムとなることは確かでしょう。

カンプ・ノウが日本の設計事務所の改修案を採用したのはなぜか?

一方、同じくスペイン、ラ・リーガのFCバルセロナのホームスタジアム、カンプ・ノウもまた大規模な改修計画を進めています。ベルナベウを上回る9万9354席の規模を誇るカンプ・ノウはヨーロッパ最大、世界でも五指に入る大きいサッカースタジアムです。1982年のワールドカップを始め、スペインを代表するスタジアムとして多くの大会で使用されてきました。やはりベルナベウと同様、複数回にわたる改修を経て今日のカンプ・ノウの姿となっています。

特に2007年に公表された建築家ノーマン・フォスターによる建て替え案は当時のヨーロッパのサッカースタジアムにおいてトレンドであった外壁と屋根が連続するモノコック構造によってスタジアムを覆う大規模なもので、クラブカラーの赤・青・黄色をモザイク状に散りばめたようなシンボリックな計画でしたが、その分建設コストも莫大で2010年には計画が頓挫します。

2016年に出直しコンペによる改修案の募集が行われ、日本の設計事務所である日建設計が選ばれました。日建設計による改修案はスタジアムの外周前面に縁側(えんがわ)のような外部コンコースを回し、半屋外のスペースを拡充するとともに周辺環境との協調を高めるような提案となっています。カンプ・ノウは当初からスタジアム単体として運用されておらず、カンプ・ノウを含めるエリア全体を事業化しており、施設として完結してしまう閉じたスタジアムよりも周辺環境を取り込むような提案が受け入れられたことは想像に難くありません。

いわば日本の東京ドームシティのように周辺開発と一体となった施設構成となっており、隣接するアリーナなどの集客施設と協調させる上で最適な提案が選ばれました。またFCバルセロナはサッカークラブだけでなくバスケットボールなどの他競技についてもクラブ運営しており、周辺施設やオープンスペースを利用したエリアマネジメントが生かせることも重要なポイントだったといえます。

ラ・リーガのスタジアム改修から見る日本の施設改修の課題

ベルナベウとカンプ・ノウはいずれも新築や建て替えではなく、改修工事によるスタジアム建設であることは注目すべき点です。

日本国内で行われる改修工事はおおむね施設が古くなったり機能の陳腐化など「劣化のための改修」として行われるケースがほとんどです。一方、ベルナベウでは既存のスタンドをそのままに、ピッチを可動させたり、屋根を増築したりとクラブを象徴する観客席スタンドに付加価値をつけ、カンプ・ノウでは既存のスタジアムと周辺施設との中間領域に縁側のような外部コンコースを増築しスタジアムと外部環境との関係を強めるなどの“強化のための改修”が行われています。

改修を行う上で残すべき部分を明確にしており、それは必ずしも建物そのものではありません。ベルナベウでは迫りくるような観客席の雰囲気を、カンプ・ノウでは周辺一体となった地域利用の在り方そのものを残し、改修によって付加される機能でそれらの価値をさらに高めていることがわかります。

また改修工事が選択される理由として新築よりもコストが抑えられることもありますが、改修コストに主眼が置かれるがあまり大切にしなければならない部分がおざなりになるケースも多く見られます。スポーツ環境として何を残し、改修によってどんな付加価値をつけるのかは単に経済的な観点による価値判断だけでなく、地域社会やスポーツ文化など社会価値に注目することが重要だと考えます。

来年2022年にはベルナベウが完成し、カンプ・ノウの工事が着工します。世界的なスタジアムの改修がどのような社会価値を新たに生み出していくか、今から楽しみです。

<了>

ベンゼマから見えてくる“サッカー界の闇” 有名選手と取り巻きのグロテスクで危険な関係

なぜ日本人選手は“得点感覚”がないのか? ダビド・ビジャが考える「得点力不足」の深い理由

カタールW杯で輸送できるスタジアムが登場!? 「コンテナ」が実現する持続可能な空間サービス産業

[世界のチーム観客数ランキング]日本は6チームがランクイン! 1位は独ドルトムントを上回って…

[世界のチーム売上ランキング]“白い巨人”レアル・マドリードを抑えて1位になったのは?

PROFILE

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

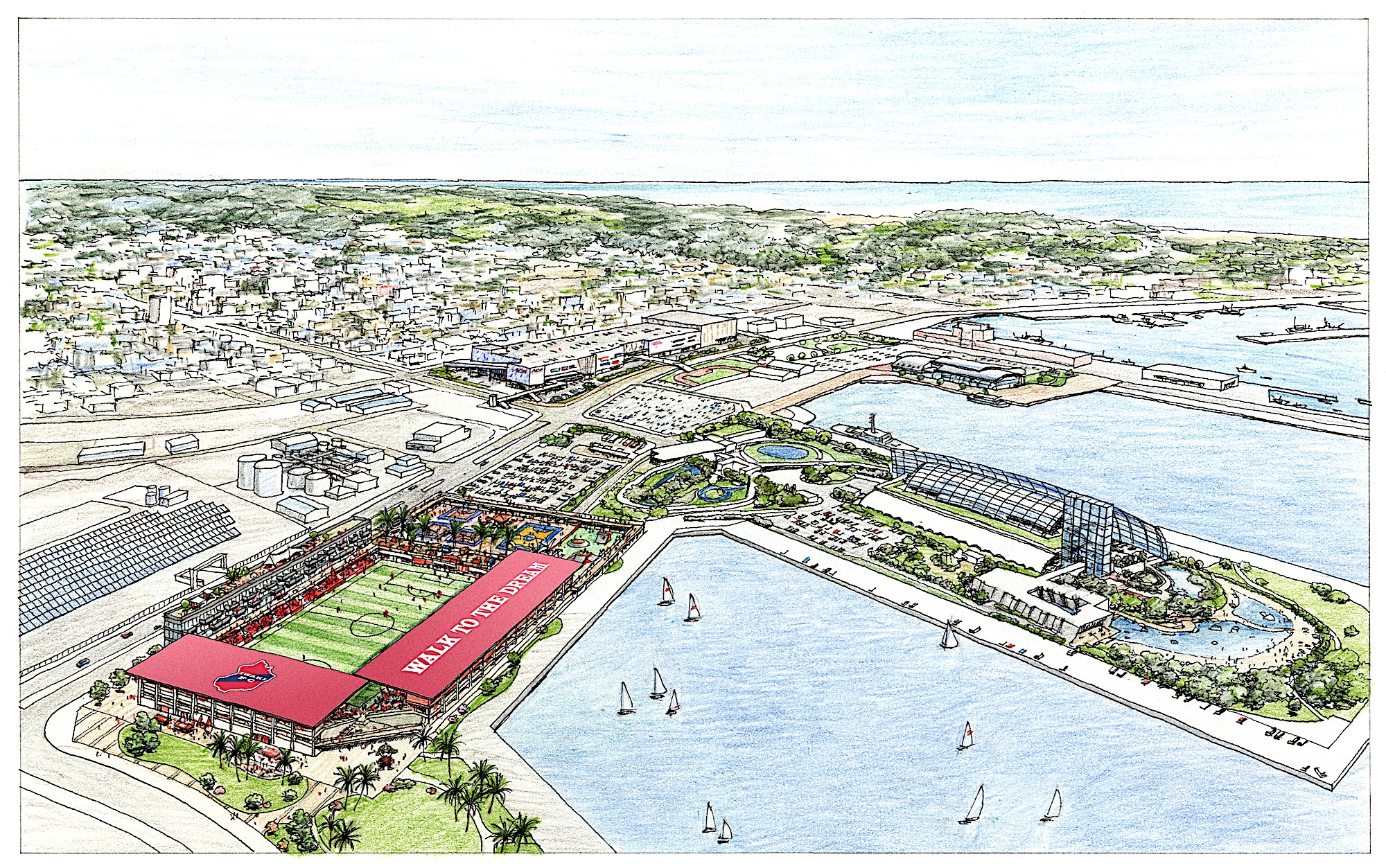

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

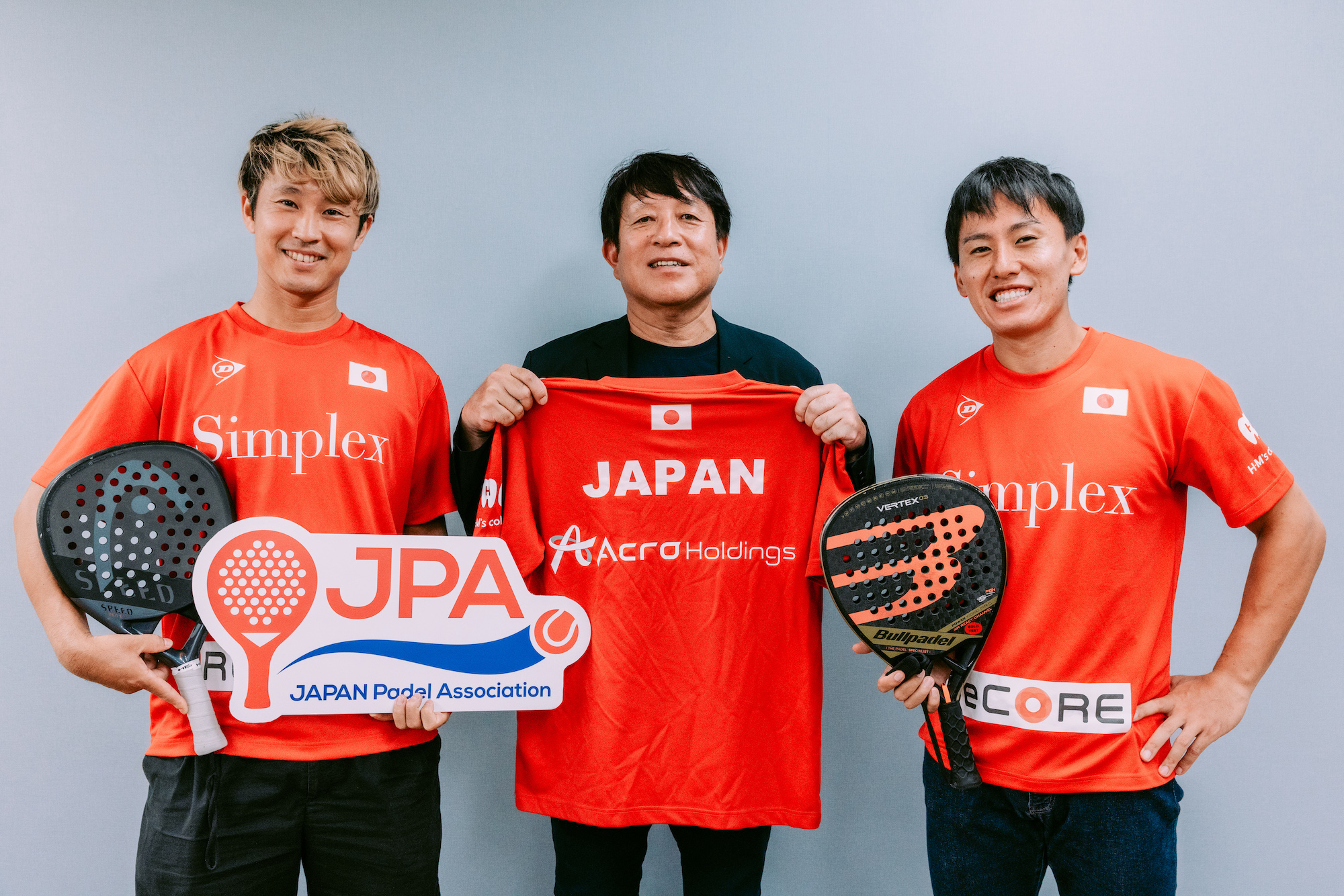

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology