“完成させない”MLSスタジアムが見せる、日本が学ぶべき新たな視点。「都市装置」としての最前線

アメリカのサッカーリーグ・MLSの最新スタジアムはいま、「競技を観る場所」から「都市の日常をつくる装置」へと進化している。2024年に行われた「Jリーグ米国スタジアム視察」では、アメリカ中央部に位置する6クラブのスタジアムを詳細に調査。その中で見えたのは、“完成させない”という柔軟な設計思想と、地域文化と共鳴する空間づくりだった。コロンバス、ナッシュビル、セントルイス、3つの都市のスタジアムが示す、新しい「街とスタジアムの関係性」とは。

(文・写真=上林功)

メジャーリーグサッカーのスタジアムの魅力

10月に入り、Jリーグから昨年行われた「Jリーグ米国スタジアム視察2024」の報告書が公開されました。国内のJクラブや建築関係者、大学の研究者が帯同して行われた本視察は、これまであまり国内でも紹介されてこなかったアメリカ中央部のスタジアムを中心にメジャーリーグサッカー(MLS)6クラブの本拠地を取り上げ、詳細なレポートにまとめられ、動画も同時に公開されています。ぜひキーワード検索してご覧いただきたいと思います。

アメリカ中央部はいわゆる西部開拓時代に東海岸から旅立つ最前線の街を有し、古くから交易、産業、文化の結節点として特色ある地域性が息づいています。街のアイデンティティがはっきりしており、シビックプライド(市民の誇り)が高く、スポーツ文化にも街それぞれの特徴が色濃く現れています。

何よりアメリカ4大リーグに続く5つ目の比較的新しいリーグであるMLSのスタジアムはこれまでの他のリーグの知見を取り入れ、新しいながらも工夫が凝らされており、筆者も視察に帯同させて頂いた一員として、多くの気づきを得ることができました。

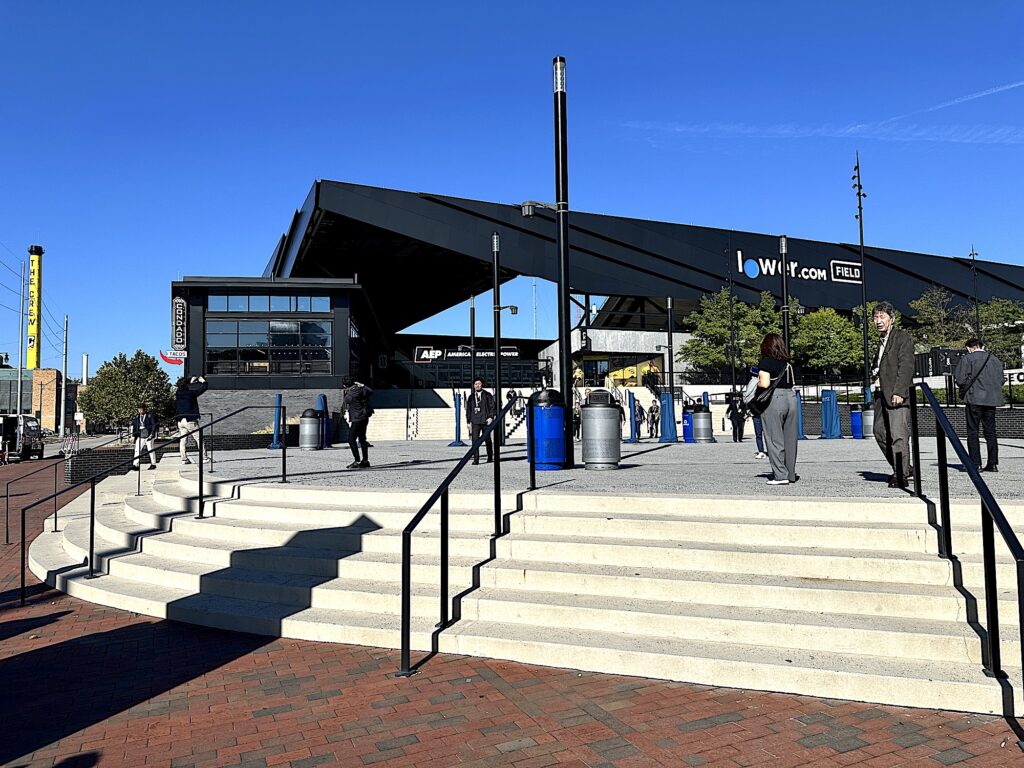

今回は、その中から特に印象に残った「Lower.comフィールド」「ジオディズ・パーク」「エナジャイザー・パーク」の3つのスタジアムを取り上げ、都市や地域文化との関係性という視点からご紹介したいと思います。

MLSの最新スタジアムに共通する特徴とは?

いずれの都市でもまず印象的だったのは、規模の最適化という考え方でした。

スタジアムの収容人数は他リーグであれば屋外施設で5万人以上の規模が目立つ中、おおむね2〜3万人に抑えられ、常に満員に近い状態を保っており、観客が一体となって試合を楽しむ光景を作り出すことが意識されています。大きすぎず、小さすぎない。街のサイズやサッカー文化の成熟度に合わせて「ちょうどいい規模」を設計するという発想が、すでに定着しているように感じられます。

また、スタジアムを訪れる人々の過ごし方の多様性にも目を引かれました。

観客席に腰を落ち着けて試合を観る人もいれば、コンコースのバーや立ち飲みスペースで会話を楽しみながら大型スクリーンを眺める人もいます。いわば「座って観る」だけではない観戦体験が、当たり前のものとして受け入れられています。ヨーロッパサッカーのスタジアム計画と大きく異なる点とも言えそうですが、必ずしも試合に集中しているわけでもなく、多様な観戦スタイルを受け入れている様子が実にアメリカらしい雰囲気です。

そうした空間を支えているのが、専用のセンサーやカメラで商品を自動認識し、入退店時にクレジットカードやスマートフォンで自動決済を行うセルフ販売「Grab & Go方式」の導入や、コンコースを通り抜けるだけでも楽しめる設計に表れています。観戦者の行動を制限せず、滞在全体を楽しめるよう工夫されている点が印象的です。

さらに、ノンマッチデイの活用も非常に進んでいます。スタジアム外の広場や屋内ラウンジは、試合のない日でも地域の催事やマーケット、コンサートの会場として開放され、日常的に人が集まる場所となっている点です。スタジアムが「特別な日のための施設」であると同時に、「街の中にある日常の拠点」として機能し、まちづくりの一角を担っているところは、日本でも議論が高まるスポーツまちづくりにおけるスタジアムの在り方の参考になるかと思います。

そして何よりも興味深かったのは、こうした施設の多くが「完成させない」ことを前提に計画されているという点です。運営を通じて得られた知見を次の改修に反映し、少しずつ形を変えていく。スタジアムが建築として完成するのではなく、「運営しながら成長していく場所」として捉えられています。制度上、完成段階ですべて満たされた状態を作ろうとする日本の多くのスタジアムに対し、この柔軟な姿勢はこれから新しいスタジアム像を考えていくうえでも、重要な考え方ではないかと思います。

Lower.comフィールド:アリーナ・ディストリクトを広げる新しいピース

オハイオ州コロンバスの「Lower.comフィールド」は、2021年にオープンしたMLSクラブのコロンバス・クルーのホームスタジアムで、収容人数はおよそ2万人。数字だけを見ればアメリカ国内でも決して巨大な施設ではありませんが、むしろその「ちょうどよさ」が、地域に自然に溶け込む理由になっているように思います。

スタジアムは、ダウンタウン西側の再開発エリア「アリーナ・ディストリクト」の一角に位置しています。この地区にはすでに、ナショナルホッケーリーグ(NHL)のコロンバス・ブルージャケッツの本拠地「ネイションワイド・アリーナ」や野球場「ハンティントン・パーク」などが立ち並んでおり、Lower.comフィールドはそれらに連なる「アリーナ・ディストリクト」の拡張として機能しています。単に新しいスタジアムを建てたのではなく、都市計画の既存文脈に沿った位置づけとなっています。

現地で特に印象に残ったのは、スタジアム東側に広がる「CHASE PLAZA」と呼ばれる屋外広場です。ここには大型ビジョンが設置され、試合前後のイベントやパブリックビューイングなど、マッチデイだけでなくノンマッチデイにも人が集まる仕掛けが随所に施されています。視察当日も、地元のマーケットや音楽イベントが開かれ、試合がない日にも自然と人の流れを作り出しています。

また、設計そのものにも街とつながる工夫が凝らされています。ピッチが地盤より約7メートル掘り下げられているため、スタジアム外からメインコンコースにほぼフラットにアクセスできるようになっており、観客がストレスなく入場し、内部に入ると、急勾配のスタンドが視界を一気にピッチへと引き込み、臨場感のある空間体験を生み出しています。

また、このスタジアムは屋上やコンコース、ピッチサイドのバックスペースなどを利用して新たなシーズンシートを実験的に設けています。観客動線やホスピタリティの利用状況をデータとして分析し、将来的なラウンジや飲食スペースの拡張を試しながら運用しています。スタジアムの完成形を決めて終わりではなく、運営しながら学び、更新し続けることが前提とされている点は、まさに「完成させない」スタジアムです。

こうした姿勢の背景には、スタジアムを「建築作品」ではなく「都市運営の装置」として捉える考え方があります。Lower.comフィールドが位置するアリーナ・ディストリクトは、まさにその象徴的な実践の場であり、スタジアムが都市のダイナミズムを拡張していくプロセスの一部になっていると言えるでしょう。

ジオディズ・パーク:音楽の街が染み込むスタジアム

テネシー州ナッシュビルはカントリーミュージックの聖地です。街のあちこちから響く生演奏の音、バーやレストランの窓を開け放てば、昼夜を問わずギターや歌声がこぼれ出す、まさに“ミュージック・シティ”と名高い街です。そんな街にふさわしいスタジアムが、「ジオディズ・パーク(GEODIS Park)」です。

このスタジアムは、MLSのナッシュビルSCのホームスタジアムとして2022年にオープンし、収容人数は約3万人。アメリカでは最大規模のサッカー専用スタジアムとして知られています。シンプルな鉄骨構造の外観はかつての鉄鋼産業の文脈を取り入れた街並みとの調和を意識したデザインとなっている一方、中に入ると一転、音楽と人の熱気が共鳴する空間となっています。

特に印象的なのは、コンコースの随所に設けられたミニステージや演奏スペースです。試合前後になると地元のミュージシャンたちがミニライブを行い、観客はドリンク片手にその音を楽しみながら場内を回遊します。音楽が観戦体験の一部として自然に溶け込んでおり、スタジアム全体が一つの音楽フェス会場のような雰囲気を生み出しています。

こうした音楽を積極的に取り入れた仕掛けは、単なる演出ではなく、ナッシュビルという街の文化的アイデンティティを空間に翻訳したものだと感じます。クラブラウンジにも地元アーティストの展示や装飾が施され、食やアートといった地域資源がスタジアムの中で多層的に交わっています。観客は「試合を観に来る」というより、「街の文化をまるごと体験する」感覚で訪れるような仕掛けとなっています。

このような文化的要素を支えているのは、設計段階からの地域参加のプロセスです。市民の声を反映しながら、スタジアムが「地域の象徴」であると同時に、「地元アーティストや飲食業者の表現の場」にもなるよう配慮されています。つまり、ジオディズ・パークは単なるスポーツ施設ではなく、「音楽の街ナッシュビル」という都市ブランドを体現する文化装置として機能していると言えるでしょう。日本のスタジアムづくりにおいても、地域文化を単に部分的な意匠や装飾的に取り入れるのではなく、人々の日常行動の中に自然と溶け込ませ、地域文化の舞台となるような設計思想があれば、より自然な形で地域ごとの特色が出せるのではと思います。

エネジャイザー・パーク:オール・セントルイスの象徴となるスタジアム

ミズーリ州セントルイスに位置するMLSのセントルイス・シティSCのホームスタジアム「エネジャイザー・パーク(Energizer Park)」は民設スタジアムながら、行政や企業、市民が一体となって進めた「オール・セントルイス」のプロジェクトとして知られています。

地元の有力企業のファミリーオーナーがリーダーシップを取り、地元企業であるエネジャイザー社が命名権を、地元設計事務所が施設設計を行い、街全体でスタジアムを作り出す体制が特徴的です。建築物としての存在感を超えて、シビックプライドを象徴する場として機能している点が印象的です。

また施設計画もクラブの本部やトレーニング施設と一体的に整備された「総合型フットボールキャンパス」として整備されており、スタジアム単体で完結するのではなく、クラブ運営・育成・地域連携を包括する複合的な仕組みが特徴です。スタジアム周辺には選手が日常的に行き交うトレーニング棟や、地域住民が利用できるカフェ、イベントスペースなどが連続して配置されています。クラブと街と人が日常的に交わる風景がつくり出されています。

内部の設計にも「この街らしさ」が随所に感じられました。回遊型のコンコースには、セントルイスの地元クラフトビールやソウルフードを提供する店舗が軒を連ねています。地元の飲食店が運営を担い、「この街の味」を楽しむ場としてのスタジアムが成立しています。観客はただサッカーを観に来るだけでなく、食や人のつながりを楽しみに訪れる、そんな場になっています。

南スタンド上層に位置する「ULTRA CLUB」と呼ばれるラウンジ空間は、天井全体がLEDビジョンで彩られ、試合の日はクラブカラーに染まり、ノンマッチデイにはパーティーや企業イベントの会場として活用される多目的ラウンジです。地域に開かれた「稼働し続けるスタジアム」の象徴的な場所で、ライブビューイングのようなスポーツ興行の延長となる使い方のみならず、ファッションショーの会場や教育利用など地元の人々が利用できる場所となっています。建築としての完成度もきわめて高いスタジアムですが、「運用の柔軟性」と「地域との接続性」に重きが置かれる点はやはり際立ちます。

単なるスポーツ施設としてだけではなく、街とクラブの価値観を共有する象徴的な場所として完成されています。スタジアムを媒介に、街が一つの物語を紡ぐその姿は、これからの日本のスタジアムづくりが進む方向に近いものを感じます。

都市の装置となるスタジアムとは?

今回取り上げた3つのスタジアムに共通して強く感じたのは、アメリカのスタジアムが単なる観戦の場を超えて、都市の日常に溶け込む「装置」として成熟している点です。

どの施設も、建築的な完成度よりも、街と人の関係性をどのように更新していくかという点に重きが置かれています。スタジアムはチームにとっての「ゴール」ではなく「プロセス」であることが明確であり、運営を通じて成長し続ける存在なのです。

例えば、コロンバスのLower.comフィールドは、アリーナ・ディストリクトの中で都市を拡張させる新しい接点として機能していました。街の再開発とともに息づくスタジアムは、周囲の商業や居住エリアとシームレスにつながり、「行きたい街」と「応援したいクラブ」が一体となる空間を実現していました。

ナッシュビルのジオディズ・パークでは、音楽という地域文化がスタジアムの空気に溶け込み、地元らしさが“体験の質”そのものを高めていることが印象的でした。スタジアムを訪れることが、その街の文化に触れる行為になっています。観戦体験の多層化というテーマは、まさに日本の地域スポーツの文脈にも応用できる考え方だと思います。

そしてセントルイスのエネジャイザー・パークは、クラブと行政、企業、市民が一体となって築いた「オール・セントルイス」の象徴でした。地元企業がスポンサーとなり、地域の食や文化を取り入れることで、スタジアムそのものが「街の誇り」を体現しています。こうした一体性は、地域が自らのアイデンティティを更新していくための強力なプラットフォームになっています。

これらは大きく3つの視点にまとめることができると考えます。

第一に、「施設と街をどうつなぐか」という視点です。スタジアムの外広場や通路、周辺の空間を、日常的な交流の場としてデザインすることが重要であることがわかります。第二に、「余白を設計する」という発想です。将来的な改修や用途変更を前提とした柔軟な設計こそが、長期的に持続可能なスタジアムを支えます。第三に、「地域文化の翻訳」です。音楽や食、芸能など、その土地に根づいた文化を観戦体験の中にどう織り込むかが、地域の魅力を高める鍵になりそうです。

スタジアムは、競技を観るためだけの場所ではなく、人と街の関係を映し出す鏡のような存在であることがよくわかります。今回の視察で見たアメリカのスタジアム群は、その鏡に映る風景を、絶えず更新し続けていました。日本でもこれから、スタジアムが「街を動かす文化の中心」として進化していくことを期待したいと思います。

ぜひ「Jリーグ米国スタジアム視察2024」の報告書、キーワード検索してみてください。

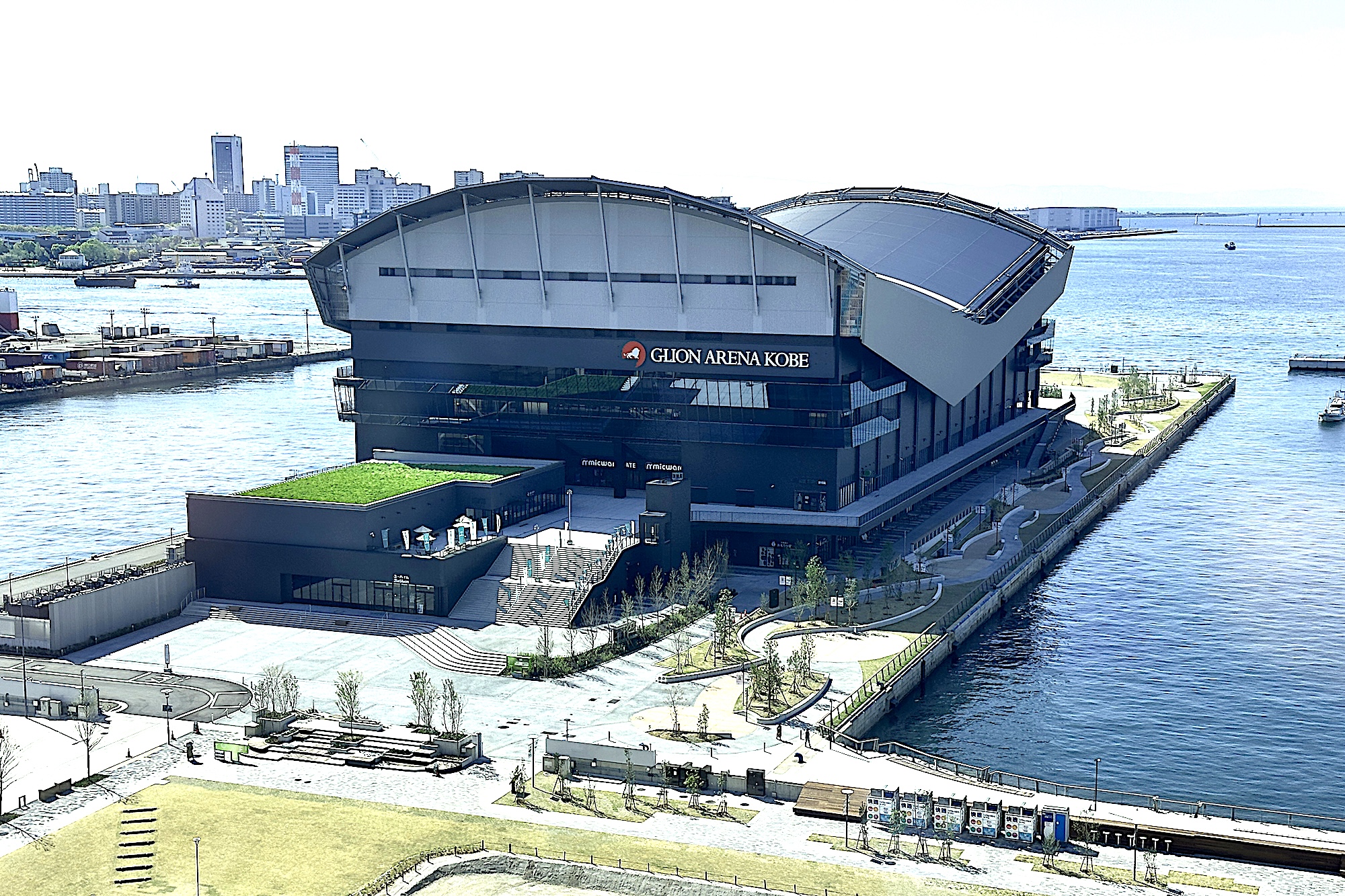

【前編、第35回連載はこちら】港に浮かぶアリーナが創造する未来都市。ジーライオンアリーナ神戸が描く「まちづくり」の新潮流

<了>

北米4大スポーツのエンタメ最前線。MLBの日本人スタッフに聞く、五感を刺激するスタジアム演出

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

[PROFILE]

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。日本女子体育大学体育学部健康スポーツ学科教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

港に浮かぶアリーナが創造する未来都市。ジーライオンアリーナ神戸が描く「まちづくり」の新潮流

2025.08.04Technology -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

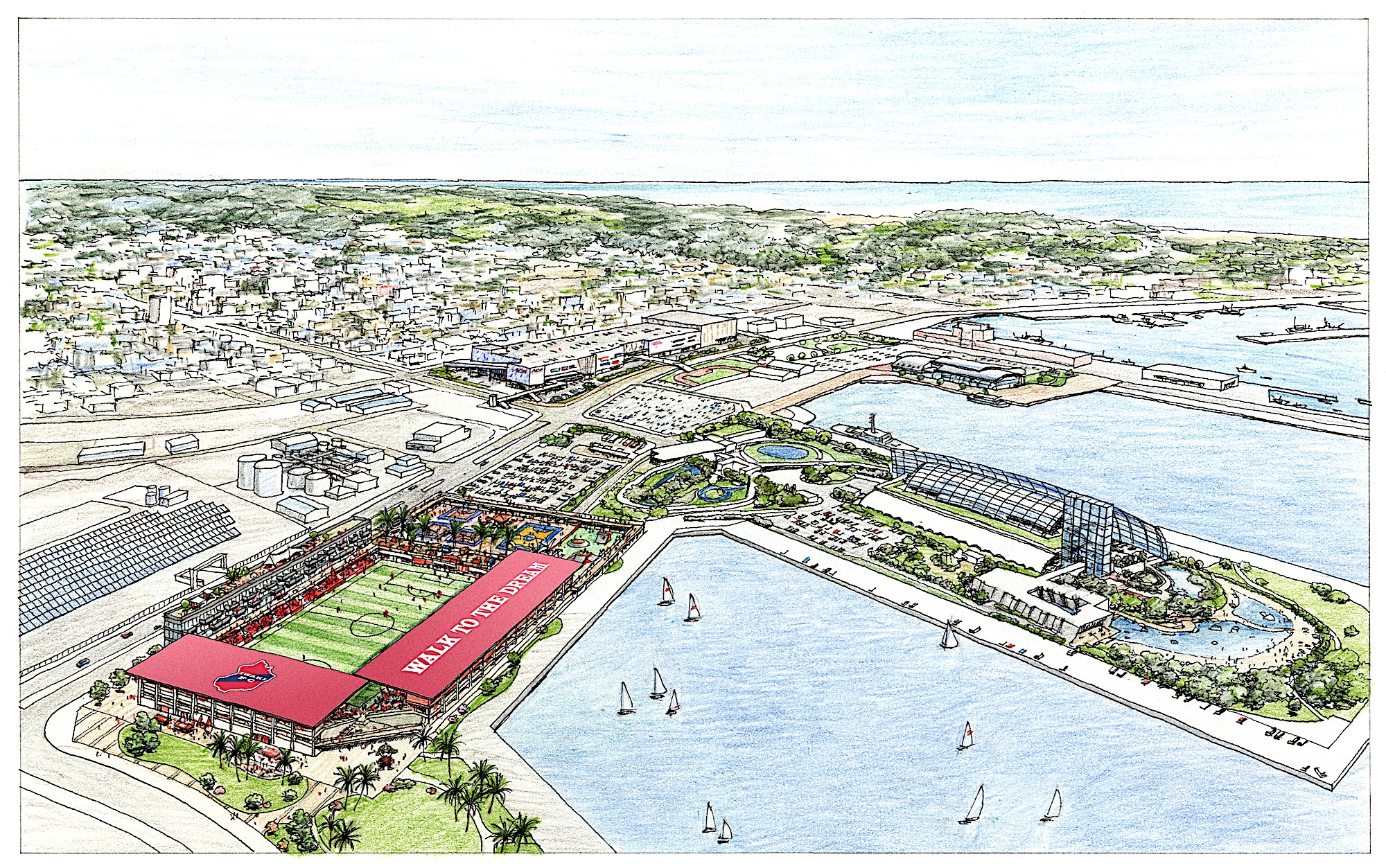

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology