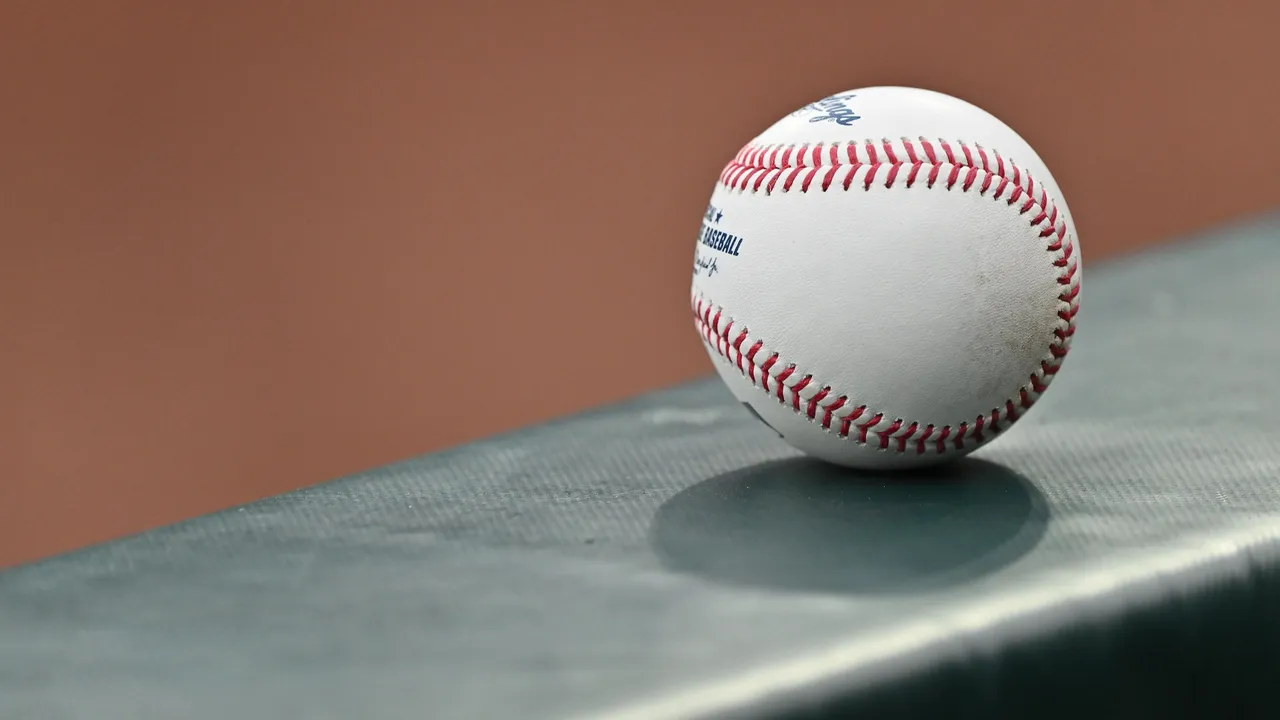

「大量リードでも全力プレー」は正しい姿? 高校野球の“暗黙の了解”を考える

野球界に存在する「アンリトゥン・ルール」。いわゆる“暗黙の了解”、“不文律”とも呼ばれるもので、例えば大差のついた試合ではリードしている側のチームが盗塁、バントを控えるといったものがそれに当たる。

履正社の初優勝で幕を閉じた今夏の甲子園においても、大量リードが生まれた試合があり、チームによってその後の戦い方は異なっていた。

特に国際試合やメジャーリーグでは、これを破ると故意のデッドボールや危険なスライディングタックルなどの報復を受けることもある「アンリトゥン・ルール」。

高校野球という舞台において、この“暗黙の了解”をどう考えるべきなのだろうか――。

(文=西尾典文)

仙台育英、作新学院は盗塁・バントを控えた

履正社の初優勝で幕を閉じた夏の甲子園。終盤の逆転劇、壮絶な打ち合い、投手戦、そして延長タイブレークと、今年も繰り広げられた熱戦に多くの人が心を動かされたことだろう。しかし中にはどうしても大差がついてしまう試合が出てくるものである。今年も10点以上の大差のつくゲームが下記の4試合あった。

1回戦:仙台育英(宮城)20-1飯山(長野)

2回戦:敦賀気比(福井)19-3国学院久我山(西東京)

3回戦:作新学院(栃木)18-0岡山学芸館(岡山)

準々決勝:星稜(石川)17-1仙台育英(宮城)

このような大差のゲームとなった時によく問題となるのが「アンリトゥン・ルール」と呼ばれる野球界の不文律だ。よく言われるものでは大量得点差のついた試合の終盤では盗塁、バントは控えるというものである。

上記の4試合では仙台育英、作新学院は終盤ではそのような攻撃は見られず(作新学院はもともと送りバントをほとんどしないチームだが)、敦賀気比と星稜は大量点差のついた7回以降にも盗塁、バントというシーンが見られた。2017年に行われたWBSC U-18ベースボールワールドカップでも日本代表が大量リードした場面で盗塁を決めたことに対してカナダの選手が猛抗議し、警告試合となったこともある。このこともあり、昨年のU-18日本代表に対しては、国際試合特有のルールにも説明が行われていた。

しかしだからと言って今大会の敦賀気比や星稜のような攻撃を批判しようという気は全く起こらない。技術的にも精神的にも未熟で、さらに球場の雰囲気などによってこれまでも考えられないような大逆転が起こってきたのが高校野球だからである。

近年では2016年夏の甲子園で7回表まで7点をリードしていた八戸学院光星(青森)がその後の3イニングで東邦(愛知)にまさかの逆転を許したケースを覚えているファンは多いだろう。

2014年夏の石川大会決勝では星稜が小松大谷を相手に9回裏に8点差を大逆転したというゲームもあった。一度負ければ終わりというトーナメントの戦いで、このような逆転劇を目の当たりにすると、最後まで手を抜かずに1点でも多くのリードを奪おうという心理が出てくるのも全く不思議ではない。

対戦相手校の偵察行為に対するルールは中途半端に

アンリトゥン・ルールではないが、今年大きな問題となったのが走者によるサイン盗みの問題だ。この行為については1999年の選抜からルールとして禁止となったが、違反があった際には審判から口頭で指導を与えるというなんとも曖昧な決まりとなっている。

サイン盗みについてはテーマが変わるのでここでは掘り下げないが、ルールとして中途半端なものとしては、対戦する相手校の偵察行為がある。これについては各都道府県の高野連によって運用が異なっている。筆者が知る限り最も厳しいと思われるのが長野県で、2009年の夏からビデオ撮影およびスピードガンによる球速の測定も禁止となった。

理由としてはそのような機器を持っている有力校に対して、資金的に恵まれていないような高校が不利になるというものである。しかしその論理でいけば、部員数に差がある時点で公平ではなく、野球部員は他の学校の試合を見ることを一切禁止にしなければつじつまが合わないということとなる。

長野県に続いたのが東京都であり、2012年から加盟校の指導者、部員のビデオ撮影などの偵察行為、ネット裏での観戦を禁止としている。一方で近畿地区などではそのような行為は禁止されておらず、有力なチームが出場する試合ともなるとバックネット裏にはずらりとビデオカメラが並ぶことになる。

この夏の甲子園でベスト4に進出した明石商(兵庫)の狭間善徳監督も県内および近畿地区の有力校のデータは常に集めていると話しており、相手を研究することを含めて野球という意識が浸透しているようにみえる。

昨年春の選抜に21世紀枠で出場した膳所(滋賀)はデータ分析する専門の部員が在籍しており、対戦する日本航空石川(石川)の打球方向を予測した大胆な守備シフトをとり、それが奏功する場面も度々見られて球場を沸かせていた。もし偵察行為を禁止するのであれば、膳所のような取り組みは処罰の対象となるべきだが、そうならないところにも現在の高校野球の不思議な点だといえるだろう。

ルールで縛るのか、理想を求めるのか

勝利を目指すあまり、ルールから逸脱する行為やラフプレーをするのは言語道断である。しかし限られた環境の中であらゆる手を尽くし、ルールの範囲内で最大限の努力で勝利を目指す行為に対して批判するのはどこかおかしいのではないだろうか。また、全てのことにおいて事細かくルールを決めて、縛り付ける方向に持っていくのも野球の醍醐味が失われる原因になりかねない。

例えば先述した偵察行為については、本来禁止する類のものではないはずだ。対戦相手のデータをとり、そこから傾向を見つけて対策を考え、勝つために作戦を考えるという行為は野球、スポーツだけでなく、一般社会でも当然行われていることである。また膳所のデータ班のように、そのようなことから野球に携わる機会を奪っているともいえる。また、冒頭の大量得点差の試合についても、全てを国際基準として語る必要はなく、対戦相手への敬意を持ったうえで全力のプレーをしているのであれば、本来称賛されるべきものではないだろうか。

もちろん国際大会でも同じようにプレーしろと言っているわけではない。きちんとそのような慣習があるということは知ったうえで、TPO(時、場所、場合)を使い分ければ良いのではないだろうか。それでは性善説で生ぬるい、理想論だ、ルールでもっと縛るべきだという意見もあると思うが、高校野球は教育であるというのであれば、理想を求めるべきではないだろうか。いっそのこと現役の選手であるべき高校野球を議論して、運営方法を考えるのも面白いだろう。そうすることであらゆる環境の選手に対する理解も進み、互いを敬う気持ちも出てくるはずである。

最後に先日ある取材で話を聞いた日本体育大の古城隆利監督が語っていた言葉が印象深かったので紹介したい。

“目指すのは勝って相手から尊敬されるチーム”

全てはここに尽きるのではないだろうか。一人でも多くの選手、指導者がこのような気持ちを持って真摯に野球に取り組み勝利を目指す。その結果として野球界全体のモラル、マナーが改善されていくことを強く望みたい。

<了>

「エースと心中」は美談か? 津田学園・前登板に隠れた「投手酷使問題」を見逃してはいけない

その規制は誰のため? 高校野球「大人が口を出しすぎる」風潮への疑問

「甲子園」はもうやめよう。高校野球のブラック化を食い止める方法

佐々木朗希の登板問題に見る「高校野球の古い価値観」 日程緩和は根本的な解決策でない

星稜・奥川恭伸が併せ持つ、高校生離れの技術、クレバーさと、「忘れたくない」純粋さ

横浜高校に何が起きている? 甲子園5度優勝を誇る強豪校のかつての姿と“今”

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

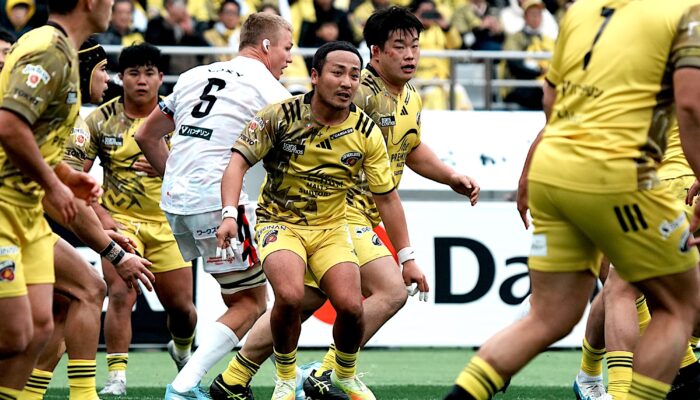

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

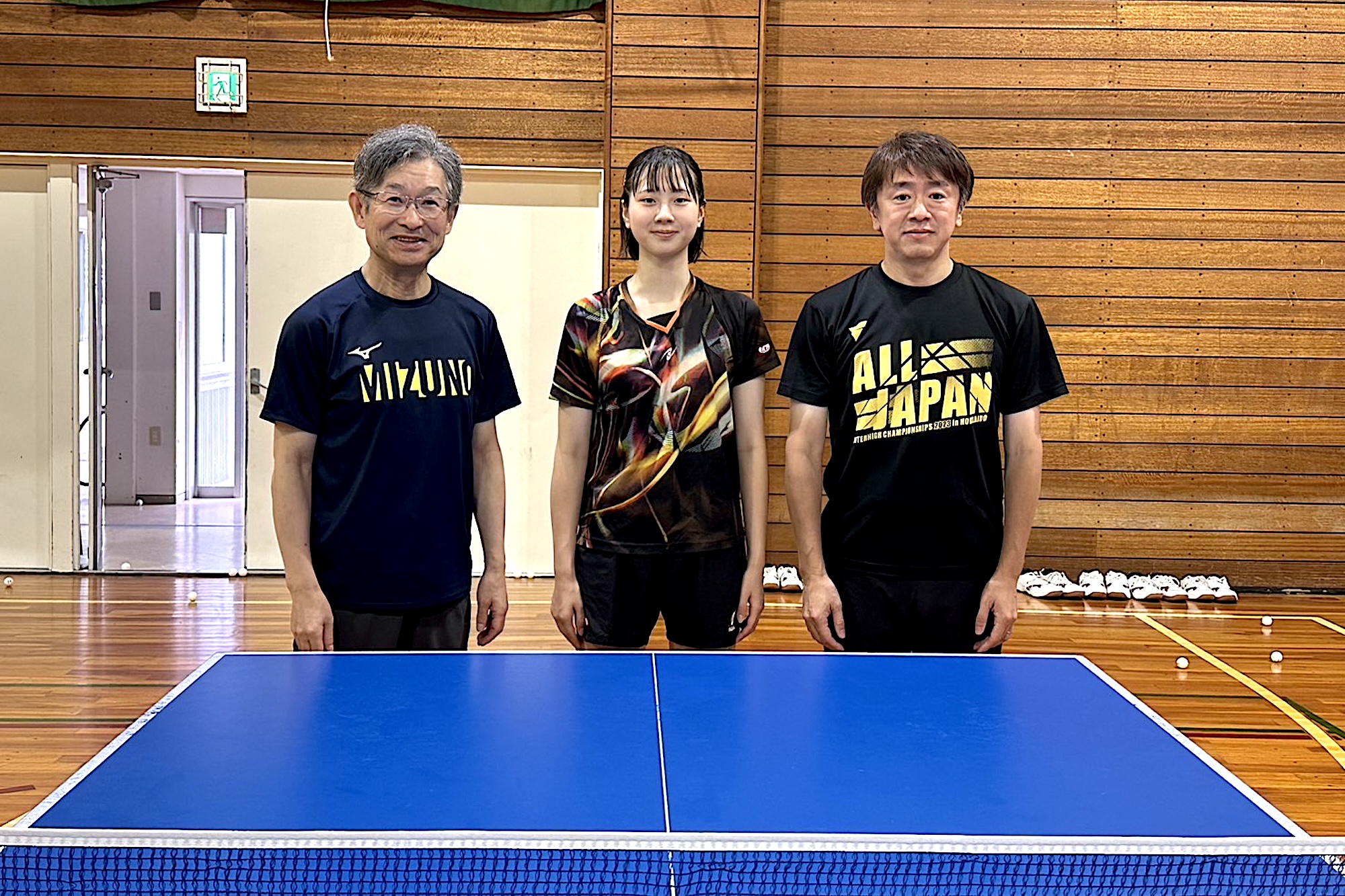

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education