JリーグはVAR導入を見送るべき! 先にやるべきステップを間違うと大きな歪みになる

7月30日に行われた記者会見において、Jリーグの村井満チェアマンは2020年からのJ1でのビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)導入の可能性を示唆した。

FIFAワールドカップ・ロシア大会以降、各国のリーグ戦でも次々と採用されており自然な流れのようにも感じられる中、ライターの清水英斗氏は「順番を間違えれば、いずれ大きな歪みになる」と警鐘を鳴らす。

VAR導入に対するJリーグ側の思惑、そしてファン、サポーター側の期待にズレはないのか? 実際に現場を司る審判の体制は万全なのか? そして清水氏がVAR導入前に必要と考えるステップとは?

(文=清水英斗、写真=Getty Images)

VARは魔法ではない。誤審騒動自体は永久になくならない

何がいいのかというより、何が納得されるのか、という状況ではある。しかし、あえて「何がいいのか」という視点で言及するなら、JリーグはVARの導入を見送ったほうがいいと思う。

VARは魔法ではない。数億円をかけて高価なシステムを導入しても、誤審騒動は今後もなくならない。DAZNで『Jリーグジャッジ リプレイ』の解説を見ても尚、理解しないファン、サポーターが一定数いるように、サッカーを成立させる主観的なジャッジへの不満は、VARの導入後も変わらず噴出するだろう。むしろ、同じ映像を判定の材料にする分、主観的なジャッジへの不満は、より苛烈に、終わりなき論争になるかもしれない。

2017-18シーズン、イタリア・セリエAは世界に先駆けてVARをリーグ戦に導入した。重要な場面における判定の精度が向上し、それによって抗議や警告の数が減少するなど、1年目はポジティブな結果を得ることができた。しかし、それも束の間だ。2年目となる2018-19シーズンは、判定への抗議や警告の数が、導入前の統計に戻ってしまったらしい。

さもありなん。人間とはそういう生き物だと思う。

今までにも繰り返してきたが、サッカーは主観的な判定によって成立するスポーツだ。正しい、正しくないという判断は、結局、人によって異なる。VAR導入により判定精度が上がっても、それが当たり前になると、次はVARの使用基準や判定の根拠など、人は違うところに不満を出すようになる。ジャッジに対する勝手な要求は終わりがなく、そこから受けるプレッシャーは、VARの過剰介入といった二次的問題も引き起こすだろう。

0と1で答えを整理しやすい他のスポーツとは違う。サッカーは永遠にツッコミどころがあるのだ。不満の矛先が変わるだけで、誤審騒動自体は永久になくならない。少なくとも、サッカーの仕組みを根本から変えない限りは。

いかにレフェリーの目、人間の目を最大限に活かすか

VARに効果がないとは言わない。だが、その効果は一般的に信じ込まれているほど、劇的ではないことを知っておくべきだろう。単なる判定精度の向上以上のものを望むなら、VARはお金をドブに捨てるのと同じ。

そして、得られるメリットが限定的である割に、VARはゴールセレブレーションの差し戻しによる興醒め現象など、試合の感情を分断し、サッカーの魅力を毀損するデメリットが存在している。数億円という大金をかけてこれでは、導入の甲斐がない。

うまく運用すれば、Jリーグも初年度こそセリエAのように、ポジティブな結果を得ることは可能だろう。しかし、その環境に慣れた翌シーズン、不満のボリュームが元に戻ってしまっては意味がない。VARは投資額の割に、持続的な効果には疑問が残されている。

もちろん、VARの導入を否定したからといって、今の判定精度を放置することは不可能であり、別案が必要だろう。私はゴール横に追加副審(AAR)を置くシステムを推す。

世界がVAR一辺倒になってきたため、JリーグもAARの試験導入を一度ストップし、VARのトレーニングに切り替えたが、AAR自体にバツがついたわけではない。

もともと3人審判では、ペナルティーエリア付近の事象をオフサイドラインの判定と共に見極めるのが、あまりにも困難だった。その点、AARがいればペナルティーエリアを三方向から挟んで見ることができ、副審もオフサイドラインの見極めに力を入れやすくなる。合理的なやり方だ。可能ならば、ゴールラインテクノロジーか、あるいはゴール判定のみの簡易VARについて議論を進めるなど、AARをエリア内の見極めに集中させる運用を行い、さらに精度を高める方法も考えられる。

その数億円、本当にVARに使うべきなのか?

Jリーグでは2016年からAARの試験導入を行っており、すでにポジティブな結果は得られている。導入に大金を要するわけではなく、サッカーの仕組みを毀損することもない。付け加えるなら、第4審判が行っている選手交代の雑務なども、別の人間に任せる運用を考慮したほうがいい。いかにレフェリーの目、人間の目を最大限に活かすか。できることはたくさんあると思う。

もちろん、ワールドカップや大陸連盟の大会ではVARが導入されるため、「Jリーグも導入して慣れておくべきでは」という考え方もあるだろう。それは一理ある。

だが、国際サッカー連盟(FIFA)や大陸連盟が開く国際大会と、各国リーグでは、VARの使い方、許容範囲に明らかな違いがある。国際大会ではVARの介入自体が多く、「明らかな間違い」という使用基準のハードルが低くなっている。ある程度のコンセンサスが日頃から取れている国内リーグとは異なり、国際大会はさまざまなバックグラウンドの国、人々が集合するトーナメントだ。一つの試合の重みも異なり、VARの使い方がデリケートになるのは自然かもしれない。

VARといっても、使う人が変われば、似て非なるシステムである。国内リーグで慣れていると自負しても、逆にその慣れが、戸惑いを生むかもしれない。国内リーグでのVARの経験が、国際大会でも役に立つかと言えば、それも意外に限定的ではないか。実際、欧州クラブでVARを経験しているはずの海外選手たちが、ワールドカップやコパ・アメリカでストレスを溜めることも珍しくはない。試合は生き物であり、その場で起きることがすべてだ。

以上から改めて問い質したいのは、その数億円、本当にVARに使うべきなのか、ということ。

ここで順番を間違えれば、いずれ大きな歪みになる

人の問題もある。AARとVAR、どちらを導入するとしても、審判員は1試合あたり少なくとも2人は余分に必要となる。審判員不足は深刻であり、どんなビジネスにも言えるが、人の不足は、一朝一夕には解決できない。

現在のところ、JリーグのVAR導入は2021年を予定しているが、それを2020年に前倒しする可能性が浮上している。とはいえ、準備は2~3年前から行っているのに、なぜ、こんなにも時間がかかってしまうのか。不思議に思う人もいるのではないか。

VARを導入するにあたっては、インフラ設備、予算の問題などもあるが、最大のボトルネックは人だ。FIFAや国際サッカー評議会(IFAB)が定めたレフェリーのトレーニング、テスト導入のフェーズ等を長期間にわたって行い、正式な認可を受ける必要がある。FIFAやIFABから指導者を呼び、また、日本のレフェリーも時間を割かなければならない。

現在、日本のプロフェッショナルレフェリー(PR)は主審10名、副審3名のみ。多くの審判は、平日に別の仕事を持ちながら、夜間のトレーニングや研修会を通して研鑽を積み、週末には公式戦へ向かっている。

Jリーグはリーグ戦とカップ戦2つが存在する、過密日程が当たり前の状況。この時点ですでにPR以外のレフェリーは激務であるのに、さらにVARのトレーニングキャンプを長期にわたって組むとなれば、スケジュールのやり繰りに苦労するのは想像に難くない。また、そうしたタスクの過密ぶりが、審判たちを混乱させ、疲労させ、今季は大きな誤審につながっている面があるようにも思う。

たった13人。Jリーグの参加クラブの多さ、過密日程の割に、日本はプロ審判の数が少なすぎた。それはVAR導入を遅くさせる要因にもなったのではないかと推測する。プレミアリーグ等と同じく、少なくともJ1の審判員くらいは全員プロ化し、その上でパフォーマンスについて競争原理が働くのが望ましい。

VARも、それに伴うルールの改正も、まだ道半ばだ。今後もサッカーは変わり続ける。今、VARに使おうとしている数億円がある。まずは審判のプロ化、審判の育成推進に使い、AARを導入して改善を図るほうが、ステップとして健全ではないか。ここで順番を間違えれば、いずれ大きな歪みになる。

もっとも、ここでは予算の出処などは考慮していない。VARは放送やインフラ設備、ファイナンスなど、多くの部門に分かれたビッグプロジェクトだ。審判委員会でほとんど完結するAARとは、そもそも予算の出処が異なる。VARで使おうとしている数億円を、審判のプロ化+AARの用途で使用できるかと言えば、難しいのかもしれないが。

なんか、安直だなと。

Jリーグの村井チェアマンは「VARが全てを解決する施策だとは認識していませんが、審判のレベルアップや審判間のコミュニケーションにおいて有効である可能性は否定できません。導入時期については前倒しができないか協議しています」と語っている。

「VARが全てを解決する施策だとは認識していませんが」の意味が、果たしてどれだけの人に伝わっているのか。今のところ、あまりいい未来を想像していない。

<了>

なぜ久保建英「ゼロ円移籍」をFC東京は認めたのか? 代理人が明かす移籍市場の裏側

中村俊輔、“引退”も考えた昨季から揺れ続けた想いと、横浜FCで過ごす至福の「今」

久保建英が森保ジャパンのキーマンに? チームビルディング目線で見る日本代表の現在地

J1で最も成功しているのはどのクラブ? 26項目から算出した格付けランキング!

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

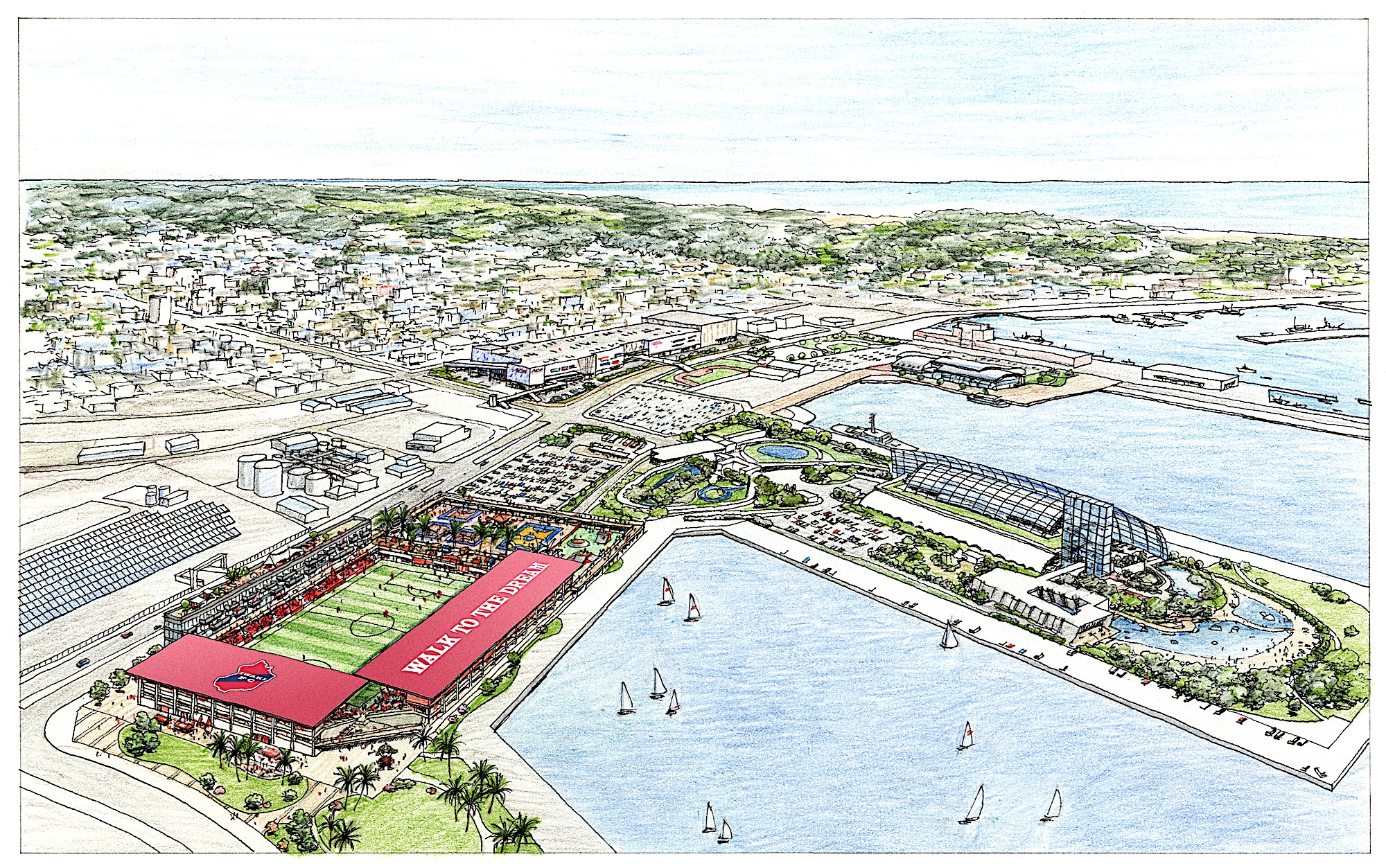

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

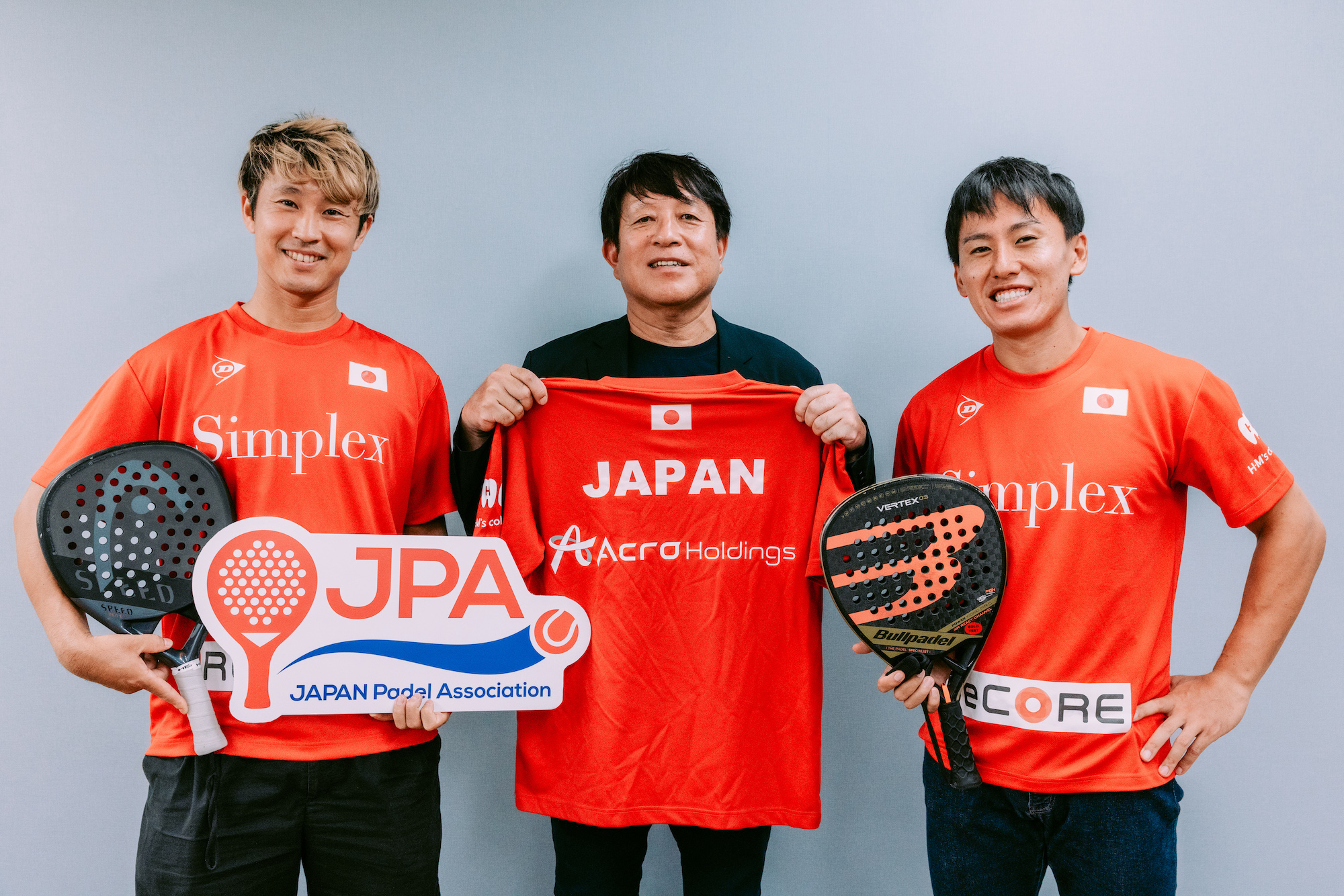

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology