「あれは何をチェックしてるの?」VARに宿題を突き付けたゼロックス2分20秒の中断

あれは何をチェックしていたのでしょうか――。

2月8日に開催されたFUJI XEROX SUPER CUP。その36分、横浜F・マリノスの同点ゴールのシーンで、VARの確認による2分20秒の中断があった。その間、スタジアムのビジョンに映像が流れることはなく、何のチェックが行われているのか、スタジアムで観戦している人たちに伝わらなかった。

なぜ映像は流されなかったのか? 浮き彫りになったVARの「宿題」を、Jリーグの黒田卓志フットボール本部長の言葉とともに振り返る。

(文=藤江直人、写真=Getty Images)

VARによる2分20秒の中断、Jリーグ黒田氏はどう見たか?

ゴールネットが揺れた瞬間に喜びを爆発させるのではなく、まずはピッチ上の主審の一挙手一投足を凝視する。まもなく開幕する今シーズンのJ1リーグで、こんな場面が増えるかもしれない。

主審がホイッスルを吹きながら、センターマークを指しているのか。あるいは、左耳に左手を当てて、右手で待ったをかけるポーズを取り始めるのか。前者ならゴールが認められ、後者ならば今シーズンから導入されるビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)と交信していることを意味する。

開幕に先駆けて開催される、前年のJ1覇者と天皇杯王者が対峙するFUJI XEROX SUPER CUP(ゼロックス)。埼玉スタジアム2002を舞台に、2月8日に横浜F・マリノスとヴィッセル神戸が顔を合わせた一戦で、今村義朗主審が左耳に左手を当てて、右手で待ったをかけるポーズを取った場面が2度あった。

まずはヴィッセルが右コーナーキックを得た22分。MFアンドレス・イニエスタが蹴ったボールをDFトーマス・フェルマーレンがすらし、最終ラインの裏へ飛び出した新加入のFWドウグラスが頭を合わせてゴールネットを揺らすも、ドウグラスのオフサイドが取られた場面だ。

ゴール裏のオーロラビジョンに『VAR』および『チェック』の英語および日本語と、交信している主審を表したイラストが大々的に映し出される。スタジアムに横づけられたバンの車内に設けられたビデオ・オペレーター・ルーム(VOR)内で、オフサイドか否かをチェックしているVARの飯田淳平氏とやり取りしていることが伝わってきた。

映像で確認してもドウグラスのオフサイドだったと認められ、マリノスの直接フリーキックで試合が再開されるまでに要した時間は約1分15秒だった。このときはスタンドを埋めた、5万人を超えるファンやサポーターの間にもそれほど大きな混乱は起こらなかった。

しかし、2度目となる36分はちょっと違った。慌てて帰陣してきたヴィッセルのMF山口蛍が、最後はスライディングしながらかろうじてこぼれ球をカット。しかし、キーパーの飯倉大樹へと戻したボールがやや短く、昨シーズンの得点王、FW仲川輝人がスプリントを駆けた直後だった。

足から飛び込んで先にボールに触った仲川と、飛び出してきた飯倉が激しく接触。飯倉に当たって右側へはね上がったボールへ、仲川と得点王を分け合ったMFマルコス・ジュニオールがダイビングヘッドを見舞い、無人と化していたヴィッセルのゴールへボールを流し込んだ。

このときは今村主審がホイッスルを吹いたうえで、センターマークを指さした。マルコス・ジュニオールの名前までが場内でアナウンスされ、マリノスのサポーターを沸かせたが、だからといってヴィッセルのキックオフで試合が再開される気配がなかなか訪れない。

激突した仲川と飯倉が苦悶の表情を浮かべながらピッチに横たわっているなかで、再びオーロラビジョンにVARと交信中であることが告げられる。最終的にはゴールが認められたが、試合再開までに要した約2分20秒の時間に対して、ハーフタイムに入ったVIPラウンジでこんな声が上がっていた。

「あれは何をチェックしていたのでしょうか」

VIPラウンジに詰めていたJリーグの黒田卓志フットボール本部長が、何度も同じような疑問が寄せられてきたハーフタイムの状況をより詳しく説明してくれた。

「チェックに要した時間が長かっただけに、何が問題になっているのか、という点がわかりづらかったのだと思っています。要するにあれはオフサイドを見ていたのか、あるいは(仲川選手の)ファウルを見ていたのかがわからなかった、と。確かにそうかもしれない、と私自身も思いました」

スタジアムのビジョンで映像が流されるケースは2つ

シーズンの開幕に先駆けて、Jリーグは新たに導入されるVARにおいて、主審との間でチェックされている映像をオーロラビジョンでも表示することを決めている。もっとも、すべてを流すわけではなく、『VARオンリー・レビュー』と『オン・フィールド・レビュー(OFR)』の2つにとどめられた。

2つの言葉を説明するには、VARの方法をあらためて説明した方がわかりやすい。大前提としてVARは、①得点かどうか、②PKかどうか、③退場かどうか、④警告・退場の人間違い――に関して「明白な間違いをなくす」ために、フィールド上の審判団をサポートするシステムとなる。

VARの流れとして、対象となる、あるいは対象となりうる事象が起こった場合、VORと審判団との通信回線がオンにされたうえで、VARがチェックに入ったことを主審に伝える。この間に主審は冒頭で記したように左耳に左手を当てて、右手で待ったをかけるシグナルを周囲に伝える。

次の流れは2つある。事象に対して「明確な間違い」がないと判断されれば、チェックが完了したことがVARから主審へと伝えられ、下された判定通りに試合が再開される。ゼロックスの前半に起こった2つのVARが、まさにこの流れとなる。

一方でレビューが必要だとVARが判断した場合は、その旨が主審へと提案される。主審は両手で四角形を描く、いわゆるTVシグナルを表示したうえで、先に記した『VARオンリー・レビュー』とするのか、あるいは『オン・フィールド・レビュー』をするのかを選択するわけだ。

前者の『VARオンリー・レビュー』は、例えばオフサイドポジションだったかどうか、あるいはボールが手に当たったかどうかなど、映像だけで事実として確認できる事象に対して用いられる。VARによる助言を受け入れた主審は「明確な間違い」があったとして、判定を変えて試合を再開させる。

後者の『オン・フィールド・レビュー』は、主審がフィールドの外に設置されたレフェリー・レビュー・エリアへ向かい、映像を直接確認することを指す。2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会などでもおなじみの光景であり、主審による主観的な判断が必要となる事象に対して用いられる。

主審は映像を確認した後に最終的な判断を下して、ピッチ上に戻ってから再びTVシグナルを表示したうえで自身の判断を伝える。この2つのレビューにおいては、しっかりとした映像を即座に共有できるのではないかという議論が起こり、スタジアム内のオーロラビジョンで流されることが決まった。

対照的にレビューに至らなかった場合は、状況が大きく変わってくる。VARによって事前にタグ付けされていた、対象となる事象の起点から映像をチェック。それも12台のカメラから最もわかりやすい映像を、VARの隣にいるリプレイ・オペレーター(RO)が即座に引っ張り出してくる。

試合の中断時間をなるべく少なくするために、VARとROのやり取りは目まぐるしさを伴う。何度も巻き戻すとか、あるいは別のアングルに切り替えられる映像をそのままオーロラビジョンで流せば、スタンドのファンやサポーターたちの間でも混乱を生じさせる事態を引き起こすだろう。

もう一人いるアシスタント・ビデオ・アシスタント・レフェリー(AVAR)はその間、本来のVARの役割を引き継いでピッチ上の事象をチェックしなければいけない。そもそも、主審とVARとの間で何がチェックされているのかに関して、運営サイドは交信内容を傍受することが許されていない。つまり、中継制作側がすぐに問題となっているシーンを用意・提供することが難しくなる。

※VARのオペレーションに関するより詳しい記事はこちら

Jリーグは大丈夫? 万能ではないVAR運用の「リアル」と「審判員の本音」

スタジアムで映像を流すには? 立ちはだかる問題

ゼロックスであった2つのVAR、特に2度目に関しては何が起こっているのかを、スタジアムを訪れていた観客に伝える方法は2通りしかないと黒田本部長は言う。

「VOR内の3人に対して、何をチェックしているのか、という映像を正しく出させる役割を増やすか、あるいはVOR内の人そのものを増やすことでしか、おそらくは解決できない問題だと思っています」

もっとも、現状で仕事が多岐にわたり、件数的にも上限に達しているといっていいVAR、AVAR、ORの3人に対してさらに仕事を増やすことは現実的ではない。となると、VOR内に配置する人数を増やす方法となるが、その場合は人材の確保や人件費などを含めた費用の問題が浮上してくる。

予定を1年前倒ししてのVAR導入に対して、スタジアムへ足を運んでくれたファンやサポーターに、いかにストレスを抱かせない状況をつくり出すことをJリーグは重視してきた。2つのレビュー時に映像をオーロラビジョンで流すことに関しても、ぎりぎりの判断で開幕に間に合わせた経緯がある。昨年12月の段階で、Jリーグの原博実副理事長はこんな言葉を残している。

「各国のリーグによってVARの適用の仕方が違うなかで、例えばラグビーのテレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO)をスタジアムにいる全員で見ているように、Jリーグもできるわけわかりやすく、なおかつシンプルでオープンなものにできないのかを、日本サッカー協会(JFA)の審判委員会とも話している。スタジアムにいる人がわからない、となれば文字通り本末転倒になるので」

こうした流れもあって、2つのレビューでは映像を公開する運びになった。ゼロックスではVARを介して「明らかな間違い」が認められなかった点で、Jリーグの村井満チェアマンをして「逆にいえば、しっかりとした判定が下された証しになった」と言わしめる状況も生まれた。

そのうえで何度も耳に届いた「あれは何をチェックしていたのでしょうか」という声を、埼玉スタジアムを訪れたファンやサポーターがVARに対して少なからず抱いたストレスだと受け止めているからこそ、黒田本部長は今後へ向けてこんな言葉を残している。

「宿題をいただいた、と思っています」

21日の湘南ベルマーレ対浦和レッズを皮切りに、J1リーグ戦の計306試合、YBCルヴァンカップのプライムステージ13試合、J1参入プレーオフ決定戦とVARが導入される320試合が幕を開ける。ピッチ上における審判団の判定を補助するシステムをフル稼働させながら、課題や問題点が出るたびにスピーディーな解決へ向けて取り組んでいく、もう一つの戦いも同時進行で進んでいく。

<了>

Jリーグは大丈夫? 万能ではないVAR運用の「リアル」と「審判員の本音」

JリーグはVAR導入を見送るべき! 先にやるべきステップを間違うと大きな歪みになる

ロボット審判導入は必然? 欧州サッカーでは2030年までに、MLBは1年で3万超の誤審撲滅へ

なぜJリーグのGKは外国人が多い?「日本人GKの課題」を指摘する名指導者の危機感

マリノス優勝を「必然」にした改革5年間の知られざる真実 シティ・フットボール・グループ利重孝夫の独白

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」

2025.07.18Opinion -

なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある

2025.07.18Opinion -

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

2025.07.16Career -

ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し

2025.07.16Opinion -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

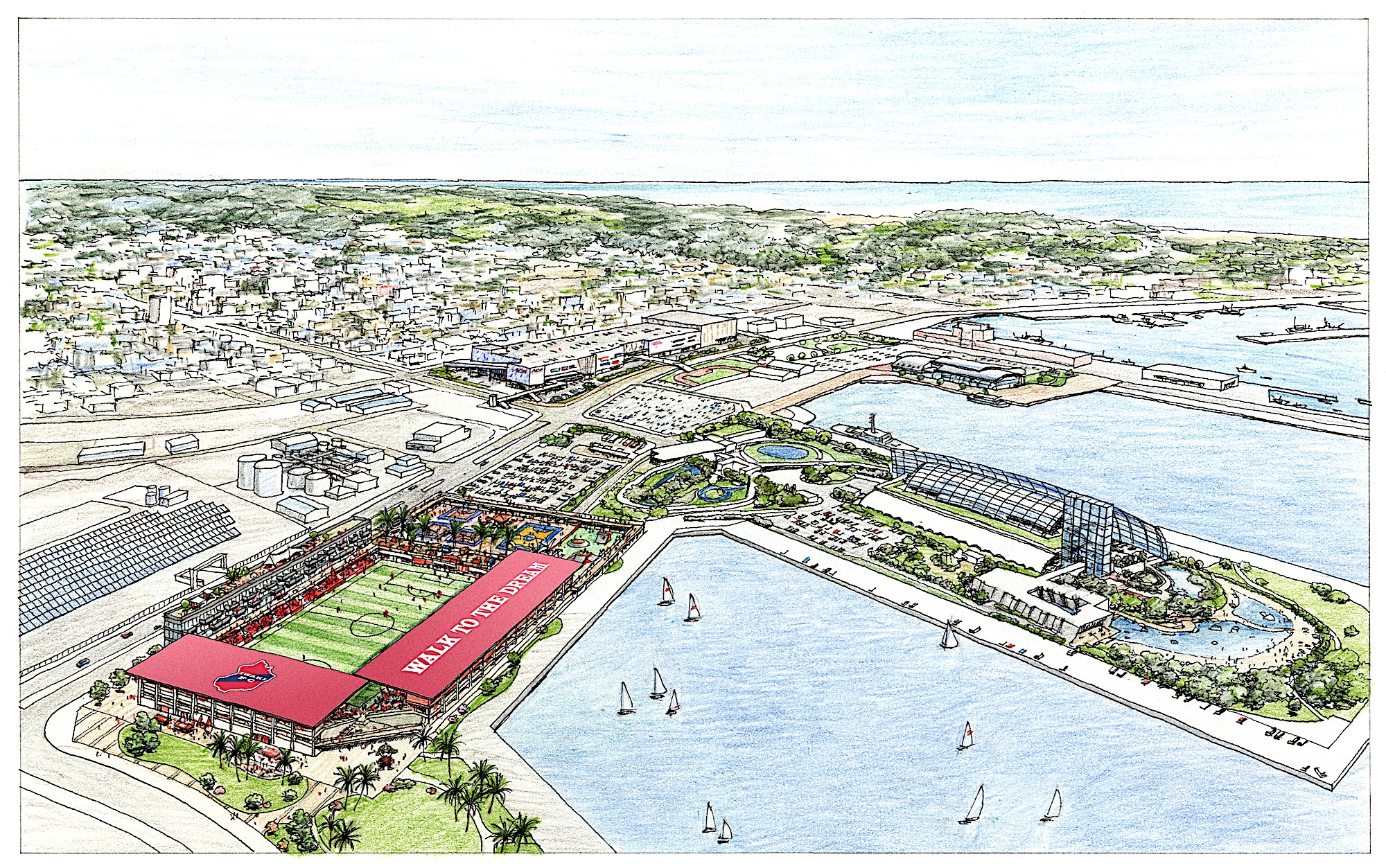

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

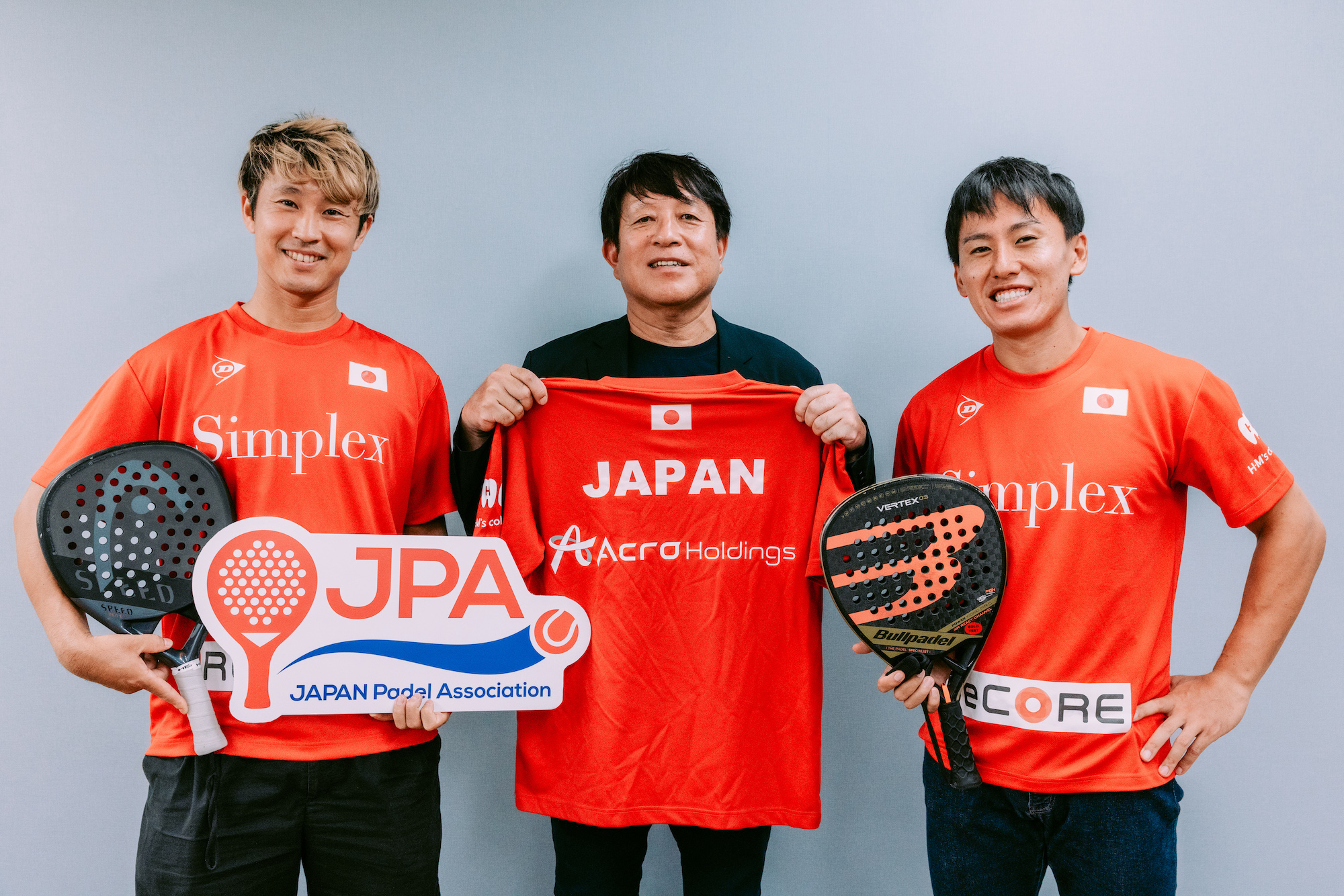

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology