顧客のアイデアでハマスタが変わる? DeNAのファンを巻き込む「スポーツ共創」とは

現在、横浜スタジアムはどの試合もスタンドを真っ青に染めている。DeNAの経営参画以降、大胆な改革で球界屈指の人気球団へ生まれ変わった横浜DeNAベイスターズは、さらなる進化を続けている。

ファンと一緒にスタジアムを創る――。

2017年に始まったこの「スポーツ共創」の取り組みとはいったいどんなものなのだろうか? Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島(マツダスタジアム)などこれまで数々のスポーツ施設を手がけ、「スポーツ×建築」の専門家である上林功氏が解説する。

(文・写真=上林功)

ベイスターズが進める共創の拠点づくり

昨年12月にこけら落としを迎え、東京五輪のメインスタジアムとして使用される新国立競技場には、実はたくさんのオープンスペースがあります。これは東京五輪後、これらのオープンスペースをどう活用していくのかを含めた運営計画を立案していく中で、国民一人ひとりが関わる、参加するスタジアムが実現できる可能性があるのではないかと考えています。

絵空事のようにも思えますが、ファンや市民参加によるスポーツの場づくりは、少しずつではありますが具体的な事例として実現しつつあります。共に創り、共に楽しむスタジアムやアリーナ、こうした「スポーツ共創」の取り組みの萌芽が、国内の随所に表れてきています。先述の新国立競技場の利活用に限らず、今後のスタジアム・アリーナの新しいつくり方・在り方として注目しています。

「スポーツ共創」について、「共創」とはユーザー参加に比べてより深く対象にコミットする(関わる)ことだといわれています。幅広い範囲で使われている言葉であり、近年スポーツ庁でも、事例を取り上げるかたちで専門サイト「スポつく」を立ち上げ、全国で行われているスポーツ共創の実態について紹介しています。

これらの多くは、スポーツを通したコミュニティづくりや地域社会をつなげる運動会などのイベントです。こうした中、この共創的取り組みについて可能性を読み取り、いち早くチームとして取り組み始めた地域プロスポーツチームがありました。横浜DeNAベイスターズです。

横浜スタジアムに隣接する「THE BAYS」は、横浜DeNAベイスターズ本社が入るれんが造りのオフィスです。スタジアムのオリジナルメニューが楽しめるカフェやレストラン、グッズショップのほか、ランニングステーションやフィットネススタジオなどチームのスポーツ事業の拠点施設になっており、試合日以外も人々でにぎわっています。こうしたファンコミュニケーション施設は他チームにもありますが、「THE BAYS」では国内プロスポーツチームで初となるスポーツ共創のスペースが設けられ、2017年にオープンしました。

具体的には会員制のコワーキングスペースで、ワークスペースといくつかのミーティングスペースが建物内2層にわたって占有しています。こうしたコワーキングスペースは近年、都市部でも増えており、ベンチャー企業やスタートアップ企業の交流の場、コラボレーションや新しいアイデアを生むインキュベーション施設として活用されています。「THE BAYS」ではこれらのスペースをCREATIVE SPORTS LAB(クリエイティブ・スポーツ・ラボ/CSL)と名づけ、国内唯一の「スポーツを核とした共創拠点」として活動を行っています。

こうした取り組みの先駆けはアメリカのMLBで、ロサンゼルス・ドジャースの「ドジャース・アクセラレータ」(2015年発足)では、起業家やスタートアップ企業と共に事業共創プログラムがつくられました。チームが持つデータを使って、スポーツを中心としたさまざまな取り組みに企業や大学、投資家を巻き込みながら提案を集め、チームと一体となったサービス提供、スタジアム環境整備につなげる試みです。

試合が無くても楽しめるスタジアムにするため

「THE BAYS」では2017年の「『超☆野球』開発プロジェクト」を皮切りに、コラボレーション企画を次々と発信し、地域との連携をより強固なものとしてきました。説明してもなかなか伝わりづらいスポーツ共創の取り組みについて、今回はCSLで行われた2020年第2弾となる「Next Ballpark Meeting #2 試合がなくても楽しめるスタジアム」にゲストスピーカーとして参加しましたので、例に挙げて「共創」が生み出す効果について考えてみたいと思います。

今回のテーマになったのは、新シートが増築された横浜スタジアム全体で、ファンと一緒に「試合がなくても楽しめるスタジアム」にするためにはどんな取り組みが考えられるか、ファンと一緒に新シートのスタジアムツアーも兼ねてワークショップが行われました。横浜スタジアムは2017年から東京五輪に向けた観客席の増設に着手、2019年にライト側ウィング席、2020年にレフト側ウィング席とバックネット裏のスイート席・屋上デッキ席が完成し、この春から供用が開始されます。また、外野外周には横浜公園に面した空中歩廊が設けられ外部コンコースとして球場全体を一周できるようになり、大きく観客の流れが変わりました。CSLでは、スタジアムの内外、試合開催の有無を組み合わせて4つのパターンを掲げ、今回はスタジアム内での試合開催のない日の利用の仕方について40名の参加者とともに検討が行われました。

全体の流れとして、まずは世界で行われているスタジアムツアーや試合日以外のスタジアムの活用について学んだあと、複数の班に分かれてスタジアム見学。新設の観客席以外にも普段は入れないようなバックスペース、マスコミエリアなど新しくなったスタジアムを回り、実際にスタジアムを体験しながらアイデアをメモしていきます。スタジアムツアーのあと、戻ってきたファンは班ごとに提案を話し合い、アイデアをまとめます。膝を突き合わせて活発な議論が行われ、まとめたアイデアを各班ごとにプレゼンし、チームやゲストスピーカーが講評を行ってこの日のプログラムは終わりました。

スポーツ共創と顧客サービスのソリューション

ここで印象に残った提案をピックアップすると、以下のようなアイデアが出ていました。

・豊富なスペースを利用した子ども向けのスタジアム内での職業体験

・遠征時のビジター球場でのパブリックビューイングを行うとともに新応援の練習イベント

・新設部のオープンスペースを活用したランイベント

・記者席を利用した大学のサテライト利用

・空きキッチンを利用した料理教室+新スタジアムメニューの開発

・横浜名物の店舗を稼働させて、横浜全体の観光巡りの拠点に

一見して、視点も内容もバラバラであることがわかります。一方で共通していることとして、チームに何かをやってほしいといった一方的要望ではなく、ファン自身が参加して、自分ならこう使うといった利用当事者が見える提案が多かったことです。こうしたアイデアを出すワークショップの場合、一般的な顧客サービスにとどまりがちで、その具体的な利用者の姿が見えてこない場合がほとんどです。ところがより深く対象にコミットする(関わる)「共創」の仕組みでは、アイデアを出す自分自身が同時に利用者でもあるため、その顧客イメージがつかみやすいともいえます。

こうしたマーケティング方法の場合、特殊なアイデアに偏ってしまうのではないかと懸念される人もいるかと思いますが、近年、ペルソナ分析に代表されるような具体的顧客イメージをつかむマーケティング手法は、より詳細なサービスデザインにつながるとして採用されるケースが増えています。この際に限られたスタッフだけで考えていると、どんな顧客イメージを当てはめるかでまず悩んでしまいますし、実在しない顧客イメージはむしろ偏った特徴を持ってしまうことがしばしばあります。「共創」によるメリットとして、アイデアのつくり手を利用者が兼ねることで、具体的な利用者イメージをつかみ、リアリティのあるサービスデザインにつなげることができる部分があるかもしれません。

またこうしたアイデアについて、素人が考えた浅いアイデアだと批判する人もいます。こうした考えは大きくは間違っておらず、ほとんどのアイデアはどこか足りない部分やあと一歩といったものが多いのも確かです。一方で、実際の現場でのアイデアの出し方はどうでしょうか。人にもよるかとは思いますが、何か劇的に素晴らしいアイデアが生まれるケースはまずめったになくて、まずは誰しもが考えそうなアイデアをたくさん積み上げることから始まり、それらを取捨選択することでより良いアイデアになることがほとんどです。この時、多くのバリエーションを持ったアイデアによる積み上げがとても重要になります。似通ったアイデアではダメで、違った視点で異なった考えの積み重ねがより良いアイデアを生みます。だからこそ、より多くの人、より違った視点の人を集めてアイデアを出したほうが合理的かつ効率的といえます。一人ひとりの個性、すなわち「独創」性が集まる中でアイデアが昇華される仕組みが「共創」の特徴といえるかもしれません。

こうした横浜での共創的取り組みが、何か大きなカタチとなるかというと、目に見えるカタチではなかなか現れないかもしれません。しかし、横浜公園の公共スペース利用やエリアマネジメントによるにぎわいづくりなどの高度な官民連携は、行政やチームの辣腕によるトップダウンな施策というより、市民と共に地域をつくる草の根的な活動に根ざしたボトムアップによる施策が、結果としてプロ野球を核としたコミュニティ形成や市民参加による公共サービスの検討につながっていることがわかります。

(参照リンク:「Next Ballpark Meeting #2 -試合がなくても楽しめるスタジアム」イベントレポート)

<了>

【連載第3回】新国立は「時代遅れ」になる? カギとなる「街と一体化」は欧州最新スタジアムでも

【連載第2回】新国立から外された「開閉屋根」は本当に不要だった? 専門家に訊くハコモノにならない方法

[PROFILE]

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

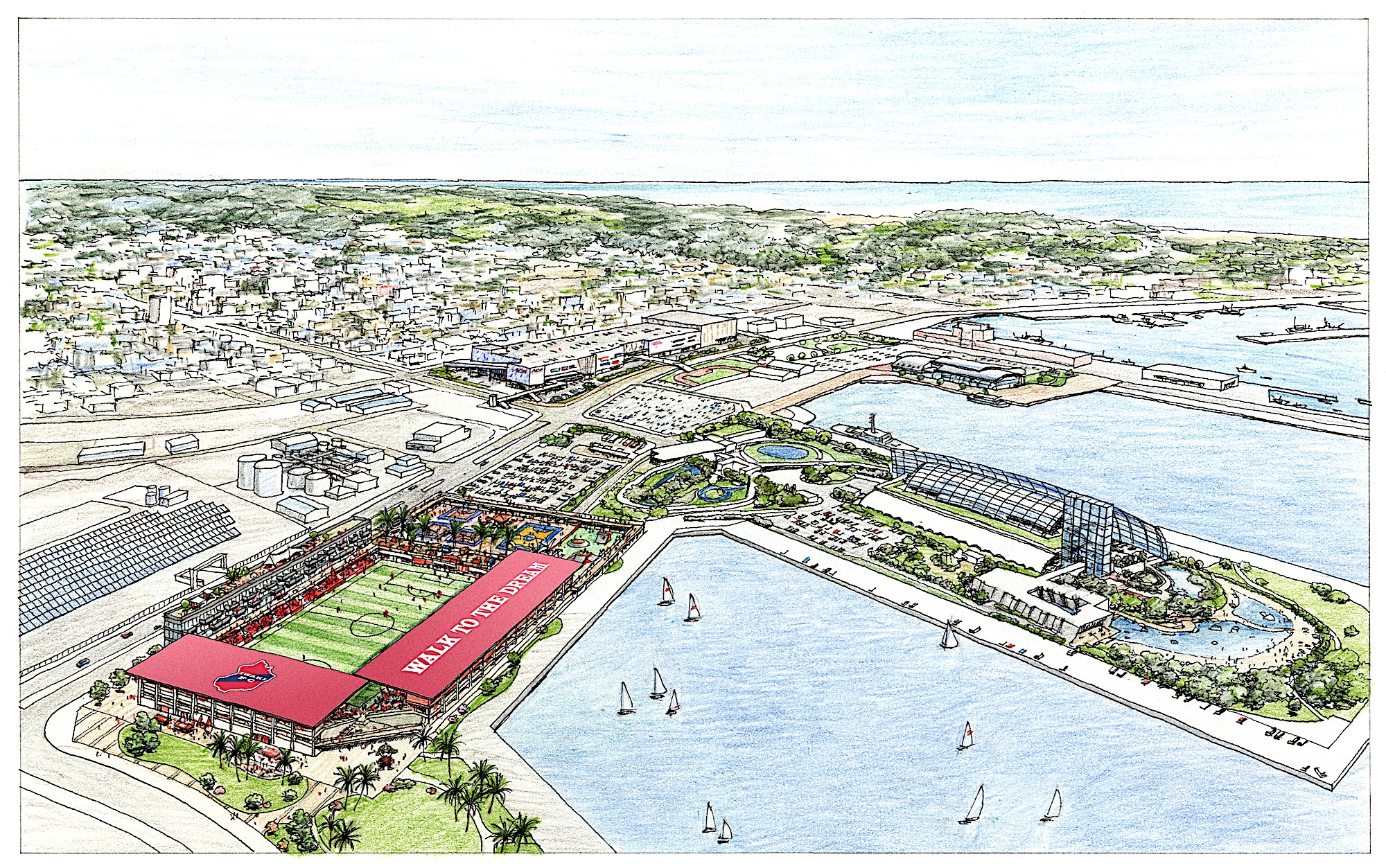

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

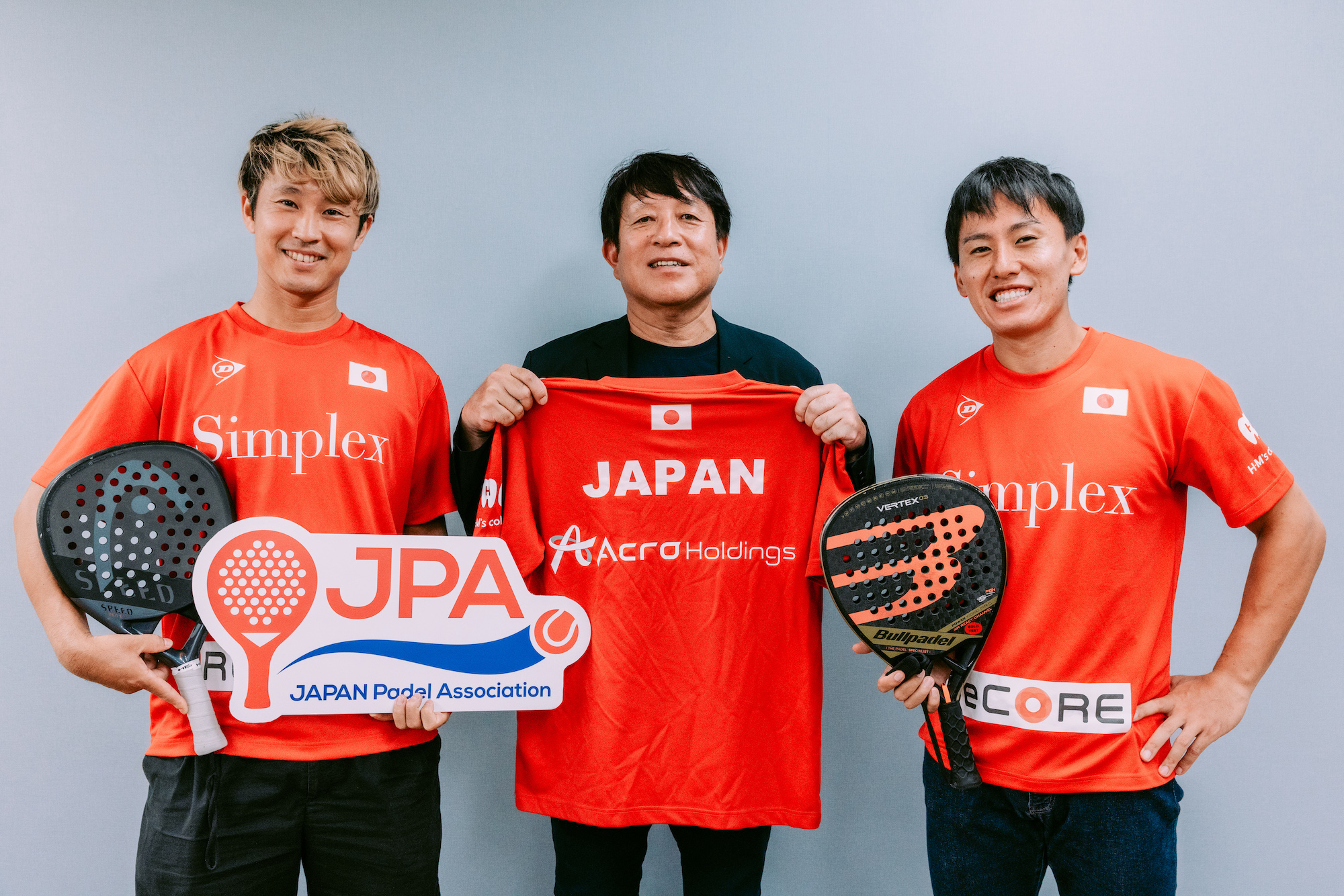

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology