コンディションの「見える化」で選手の未来は変わる? IT活用がスポーツ界にもたらすものとは

「エディージャパンが導入したコンディション管理アプリ」として注目を集め、現在は日本代表クラスも含め“68”もの競技を支える「ONE TAP SPORTS」。アスリートの体調、疲労、食事、睡眠、成長曲線などあらゆるデータを可視化・分析し、選手のコンディションとパフォーマンスを「見える化」する管理ツールだ。ラグビー日本代表からスタートし、現在ではサッカー、野球、バスケットボールなどの人気チームスポーツはもちろん、力士やレーシングドライバーなど幅広く多くの競技をサポートする気鋭の「スポーツ×IT」ツールは、日本のスポーツ界に何をもたらすのか? 「ONE TAP SPORTS」を展開するユーフォリア代表の宮田誠氏に話を聞いた。

(インタビュー・構成=木之下潤、写真=Getty Images、本文写真提供=ユーフォリア)

アスリートのライフログを記録し「見える化」するツール

──近年は、サッカーやラグビーなど多くのスポーツで「コンディションの重要性」がうたわれるようになりました。それは結果を大きく左右する要素だからです。ユーフォリアさんが開発された、選手のコンディションを管理・分析するツール「ONE TAP SPORTS」を数多くのアスリートが利用し始めています。まず、このツールの内容を簡単にご説明いただけますか?

宮田:一言で説明すると「アスリートのライフログを記録し、見える化する」ツールです。例えば、一般人のライフログはイメージしやすいと思います。睡眠時間、食事の内容、今日どこに行ったかなど、いろんな足跡が想像できます。これをアスリート、スポーツチームに特化して作ったものです。アスリートのライフログは一般人より細かく、特殊です。練習内容、いつケガをした、ドクターにどの程度処置をしてもらった、何分トレーナーにケアを受けたか……。こういうアスリート独自のライフログを見える化したのが「ONE TAP SPORTS」です。

──日本のスポーツは長年トレーニングばかりに目が向いていました。でも、なぜか本番で結果が出ない。その原因を、練習量で補う方法を選択し、コンディションについての認識が軽視されてきました。

宮田:私たちは創業当時からアスリートだけでなく、子どもからビジネスマンに至るまで多くの人が、自分のポテンシャルを発揮できなくて表舞台から遠ざかっていたり、本番で力を発揮できなくて悔しい思いをしたりしていると考えていました。

そこで、そういう人たちを減らしたい、人の持つ素晴らしい能力を引き出したいと起業したのが創業時からの変わらぬ思いです。そういう思いをツールに集約するために因数分解していった結果、「ケガをしない」「本番で力をピークにする」ということが基本テーマになりました。

スポーツの世界は、やはり欧米が進んでいます。日本は根性論がいまだに根強い背景もあり、まだまだコンディションに関することが軽視されている現場は多くあるように感じています。これは「ONE TAP SPORTS」の開発・運営の責任者としての立場ではなく、個人的な意見として私が思っていることです。こういったITツールは経験などの主観的なものを補完する手段だと捉えています。データやエビデンスを組み込んでトレーニングなどに客観性を持たせる意味でも大きく役立つのではないかと思っています。決して入れ替わって主役になるものではなく、補完し合うものです。

「データ活用」はスポーツの世界を変える?

──このツールは「ラグビー日本代表がコンディション管理を行うために作られた」と聞いています。ただ一般化にあたっては、トップ・オブ・トップの選手が使っているものなので「自分たちには当てはまらないのではないか」と感じそうです。

宮田:確かに、一般の人が「どのくらいコンディションに関心を持っているか」については難しいところです。当初私たちのユーザーはトップカテゴリーのアスリートやチームが多かったです。それが次第に大学や高校、ジュニアスポーツへと広がってきました。それはトップアスリートたちのデータ活用によるコンディション管理が結果に生かされ、一般の人たちにもそれにより結果が出るということが次第に広まってきたからです。今は少しずつ意識の高い強豪チームがそれをマネるようになってきました。今後は、コンディション管理の重要性がもっと広がっていくと思います。

これと同時に、私たちはコーチといった指導する側にもデータや科学による根拠ある情報を波及させていくことが大事だと思っています。もちろん、簡単なことではありません。そこで、私たちは教育啓発的な部分も必要だと考え、オウンドメディア「TORCH(トーチ)」をスタートしました。ある程度、時間をかけてコンディションやスポーツ科学に対する認知度と理解度を高めていくつもりです。

私たちはデータが大事だと捉えています。最近はセンシング技術やハードウェアの進化によって、非常に多くのデータが取得できるようになりましたが、逆にデータ量が増えすぎて、データの海におぼれている状態になっているケースが国内外問わず多々あります。

しかし、大切なのはデータを集めることでなく、「データをどう使うか」です。集めたデータに、過去の経験や直感などを組み合わせ、どんな課題を解決していくかが勝負です。いわば、客観的なもの(データ)と主観的なもの(経験・感覚)の両方が大事で、それは、現在スポーツ現場にある多くの課題を解決していく可能性があると思っています。

エディージャパンと一緒に作り上げたシステム

──もう少しこのツールがメディカル、フィジカル的なデータ背景を持っていることを教えていただけますか?

宮田:データやエビデンスに関する客観的な背景は、エディー・ジョーンズさんをはじめとする当時のラグビー日本代表のスタッフからさまざまなものを学び、たくさんのものを得ました。あそこにはグローバルなスポーツサイエンスのスペシャリストが集まっていましたので、私たちは最新の理論やデータ、エビデンスをもとに「ONE TAP SPORTS」を作り上げていきました。

例えば、GPSをつけ、どのくらいの数値で走るとケガのリスクが起こるのかなどの指標となるものが、エディージャパンにはすでに知見として揃っていました。彼らとのやりとりそのものが専門性を上げることにつながったのは間違いありません。そういうデータやエビデンスに基づいた客観的な要素を「ONE TAP SPORTS」のシステムに落とし込んでいきました。その繰り返しが現在のカタチ(サービスなど)を作っています。

ONE TAP SPORTSの誕生から現在にいたるまで、テクノロジーもサイエンスも進化し、いろんな研究が進んでいます。各分野の専門家とアドバイザー契約を結んで最新情報をキャッチアップし、ONE TAP SPORTSも進化を続けています。最近では、スリープテックと呼ばれる睡眠を改善するデバイス・センサー開発や研究も盛んですので、「睡眠×IT」を使ったリカバリーのための分析方法・研究も取り入れています。弊社も最新事情はきちんと押さえながら、社内外を問わず、コンディションに関する各分野のスペシャリストを集めてさらなるサービス向上を目指して日々バージョンアップさせています。

専門知識がない人に対し直感的に入力できる「わかりやすさ」

── 一般アスリートの活用にあたっては、見える化の部分で「わかりやすさ」が重要だと思います。

宮田:私たちは、専門知識がない人でも使ってもらえるように見える化の工夫をしています。特に、いかに「直感的に入力できるか」といった部分にはこだわっています。体が痛い、よく眠れた、調子がいいといった主観的な感覚はすごく曖昧なもので、個人によってバラバラです。しかも時間が経つと変化します。

例えば、ツールでコンディション管理を行うにあたり、決まった時間に直観的に入力してもらわないと数値が定量化できず、管理する側が正確な判断が下せません。結果にバイアスがかかってしまいます。よく言われるのが日本人は我慢してしまう傾向があることです。

つらいときに「つらい」とコーチにいうと怒られるとか、スタメンを外されるとか、外的圧力が強すぎて正直に数値を入れられない、という話をよく聞きました。だから、「いかに入力をシンプルにするか」「いかに傷みのレベルを直感的に表現するか」など、試行錯誤を続けてきました。

──なるほど。

宮田:例えば、選手のコンディション把握が必要なコーチにはすべての数値が見えているけど、入力している選手自身には表向きに数値が見えないようにしていたり。選手にバイアスをかけないために、あえて前日との差がわからないようにしていたり、一つひとつを考えて見える化をはかっています。

例えば、すごくセンシティブな部分で、100のスケールがあったとして97と98の間のたった1ポイントの違いがわかる、自分のコンディションに意識の高い選手もいます。そういう選手には数字を出す仕組みに変えられるようにもなっています。ほかにも、スケールの中央値にバーを付けるかつけないかというだけで、感覚的に中央に寄せる選手もいたりします。

単純なスライドバーのデザインですが、直感的に入力できること、選手の負担感を極力下げることにすごくこだわっていて現場担当者とやりとりを重ねています。

専門家がいないスポーツクラブや学校部活もサポート

──見える化を含め、現場に使ってもらうためのサービス開発、提供は大事なことです。ユーザーに効果的に使ってもらうポイントはどんな部分だと思っていますか?

宮田:やはりチームとして「このツールを使っていくぞ」という合意形成が非常に大切です。コーチ陣やトレーナーのコミットメントが高いことは必須条件です。ここがしっかりなされていると、選手にコンディション管理の落とし込みをする場合に「ONE TAP SPORTS」を有効活用してもらえるのです。

弊社には、アスリートやチームを支える「ユーザーサポート・スタッフ」がいます。例えば、登録チームに選手向けの説明会をお願いされたら現場で実施する場合もあります。今はコロナ禍にあるので、すべてオンライン対応にさせてもらっていますが。

また、弊社にはアスレティックトレーナーとして現場で多くの経験のあるスポーツサイエンティストがいます。プロのアスレティックトレーナーがいないスポーツクラブや学校部活もたくさんありますから、そこにもスポーツ科学・医学に基づいたサポートをできるような体制を作っています。トップスポーツから得た知見をそれぞれのレベルに合わせて伴走者として伝えてくれています。

──サポート形態はサービス内容によって違うわけですね。

宮田:もちろんサポート内容にはグラデーションがあります。代表クラス、プロクラス、部活クラスなど、サービスの濃さと価格はそれぞれ違います。ただ、基本的なサポートはどのユーザーも受けられるようなサービス形態をとっています。

担うのは「コンディションの重要性を伝える役割」

──少し突っ込んだ質問ですが、コンディション管理の重要性はサポート込みじゃないと伝わらないとお考えですか?

宮田:その部分については少し語弊がありますね。もともと理解できているアスリート、チームもあります。特に手厚いサポートがなくとも、私たちの提供する「ONE TAP SPORTS」を有効活用している人たちもたくさんいます。一方で、そうではないアスリートやチームも多くあるので社内にサポート体制を作っているということです。

──宮田さんの中で、コンディション管理の重要性の認知が広がったり高まったりしていると感じていますか?

宮田:確実に感じます。このツールを開発したのは2012年でしたが、その頃と比べたら「景色が変わった」と思うほどです。特にここ数年の間に試合本番に向けてコンディションを整えて臨むことが多くのスポーツに広まってきたと感じます。しかし、まだまだ競技によってバラつきがあるので現状で、課題は多いと感じます。

学校の部活や一般アスリートに目を向けるとまだまだ浸透していないと感じます。やはりコンディション管理の重要性をわかりやすく体現しているのは、トップアスリートたちだと思いますし、私たちも積極的にコンディション管理の重要性を伝えていかないといけません。経験や勘だけに頼る指導に科学的な根拠を持つことができると、子どもたちやコーチの認識も変わっていくはずです。

ひと昔前は、夜遊びをしていても結果を残すアスリートがカッコイイみたいな風潮がありました。でも、今は規律ある生活をきちんと送って結果を出すのがカッコイイという流れができつつあります。そういう世界観を出すアスリートも増えてきたなという実感もあります。

──「ONE TAP SPORTS」のトップカテゴリーへの導入は増えていますか?

宮田:はい。個人スポーツもチームスポーツも利用者は確実に増えています。

──実際、どんなスポーツの選手がこのツールを使っているのでしょうか?

宮田:立ち上げた当時はラグビーだけだったのですが、現在は68競技。日本代表クラスでいうと、19競技です。

──おぉ、多いですね。何か意外な競技はありますか?

宮田:例えば、レーシングドライバーの方も使っていただいています。

──意外ですね。

宮田:これも日本ならではの反応だと思います。海外では、レーシングドライバーといえば完全にアスリートですからね。かなり節制した生活とトレーニングを行っています。あと、少し意外な競技というなら力士でしょうか。日本古来の「○○道」と呼ばれるような分野では、データよりも経験や伝統を特に重んじる傾向が強くあるように感じてきましたが、最近はそのような競技にも取り入れられるようになりましたので、そこは大きな変化と感じています。

──基本は「最高のコンディションを作り、最高のパフォーマンスを発揮して、最高の結果を得る」ことがサポートの目的だと思います。ただ、今後は選手寿命を伸ばす、健康管理といったところにまで広がることが企業の存在意義だと感じます。将来に向けて、どういうふうに進んでいきたいと考えていますか?

宮田:現状は三段階で考えています。トップカテゴリーにも認知が広がってきたので、もっと競技数も利用者も増やしていくことが第一段階です。第二段階は、学生スポーツに対するアプローチです。現在、かなりの勢いで広まりつつありますので、もっと加速させていきたいと思っています。

今、最も多いのは大学スポーツなので、高校スポーツ、その下のカテゴリーの中学やジュニアにまで広げていけたらと。ただ年齢が下がるほどコーチや保護者の理解がより必要になるので、そこは慎重に進めている段階です。

最後は、一般アスリートです。やはりスポーツは人生を豊かにするものなので、人生と共にあるものだと思うのです。だから、そういう人たちにも使ってもらえたらという目標を持っています。

<了>

[アスリート収入ランキング2018]トップは驚愕の319億円! 日本人は2人がランクイン!

コロナ禍で好タイム続出の怪。セイコー陸上“9秒台連発”期待できる、専門家分析3つの理由

なぜ日本人は100m後半で抜かれるのか? 身体の専門家が語る「間違いだらけの走り方」

日本人は練習しすぎ? 活動と休養のバランス崩壊が起こすオーバートレーニング症候群とは?

野球少年の母親を苦しめる“お茶当番”はPTAと同じ?「負担強制の廃止」では解決しない

PROFILE

宮田誠(みやた・まこと)

明治大学商学部産業経営学科卒業後、ブリヂストンなどでのマーケティング担当のキャリアを経て、2008年にユーフォリアを設立。アスリートのコンディション管理ツール「ONE TAP SPORTS」をラグビー日本代表など多くの競技に提供している。ルーツのある長野県を中心にランニングやスキーなど各種スポーツ国際大会の企画・運営も手掛けている。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地

2025.06.16Career -

町野修斗「起用されない時期」経験も、ブンデスリーガ二桁得点。キール分析官が語る“忍者”躍動の裏側

2025.06.16Career -

日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」

2025.06.16Opinion -

ラグビーにおけるキャプテンの重要な役割。廣瀬俊朗が語る日本代表回顧、2人の名主将が振り返る苦悩と後悔

2025.06.13Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

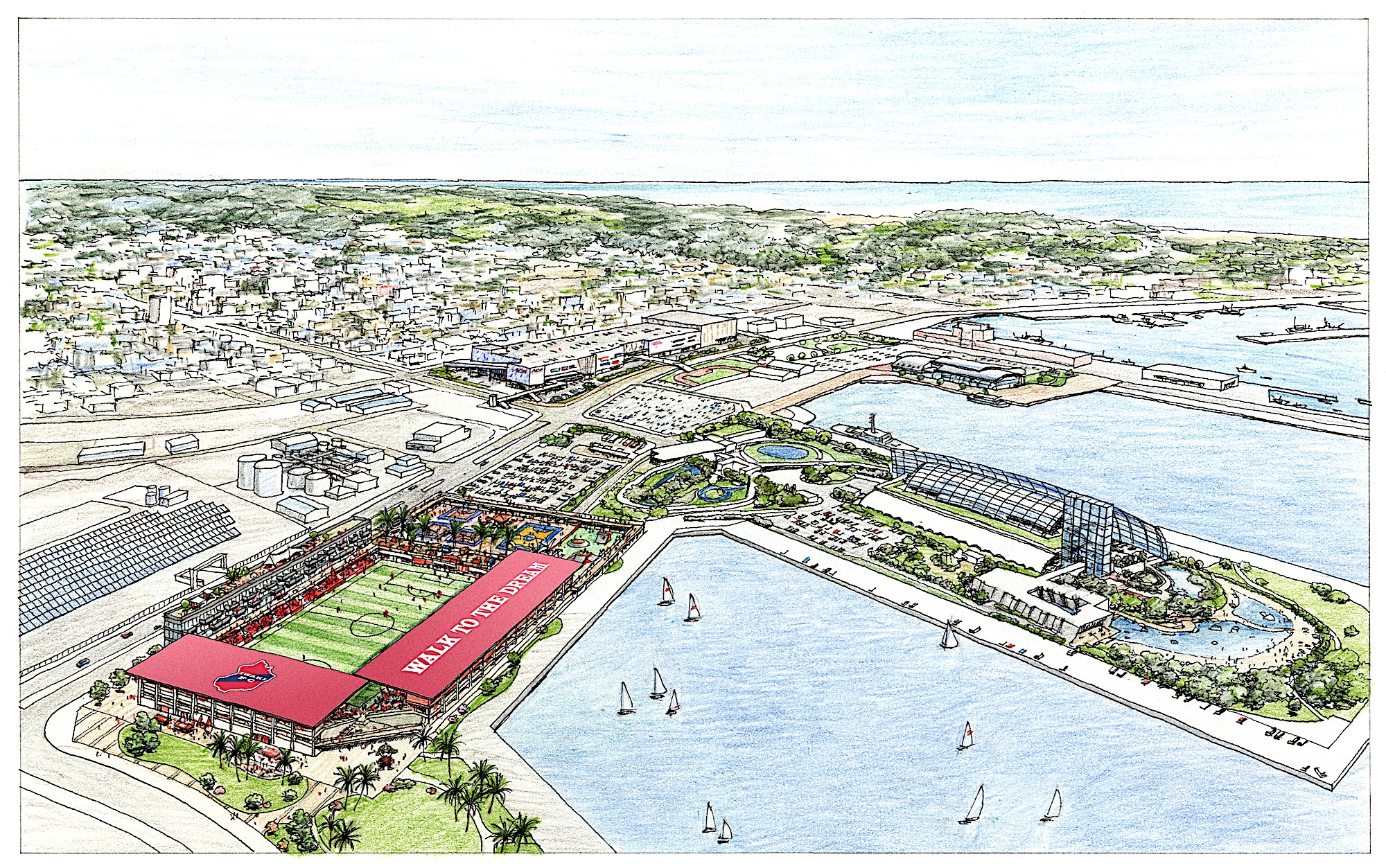

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

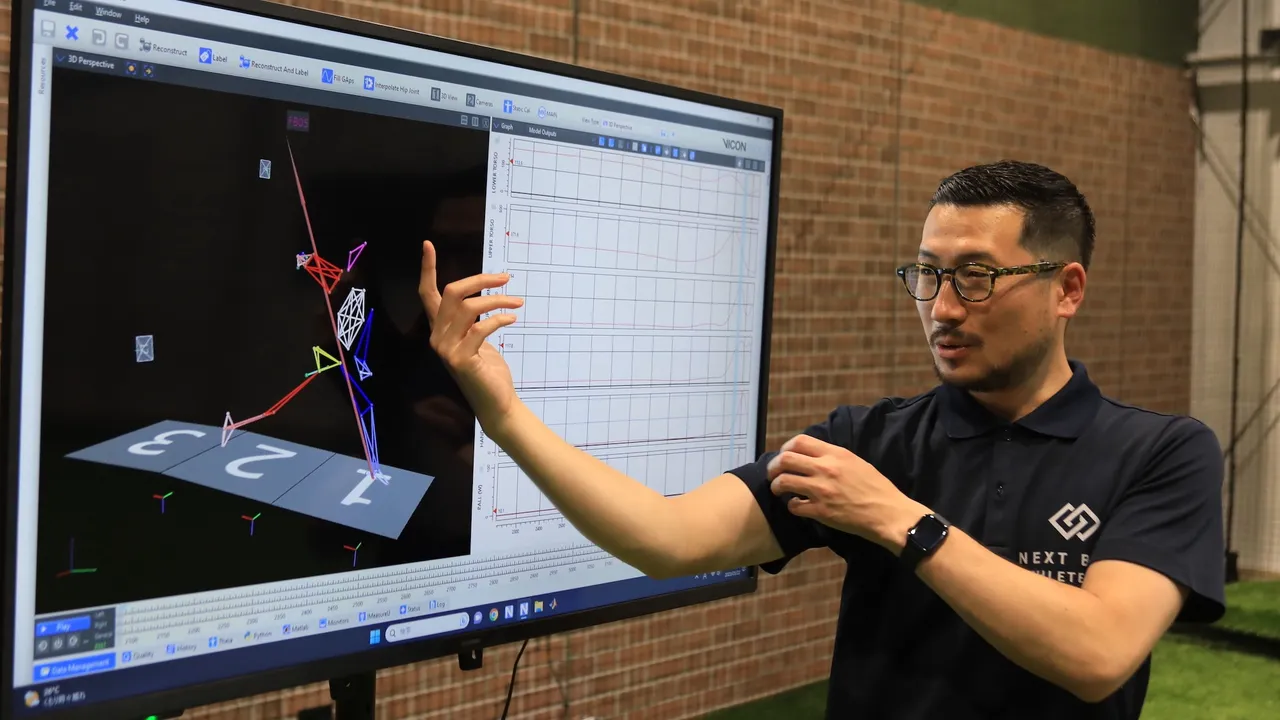

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology