東京ドームシティの“緑化”で広がる可能性とは? 省エネだけが目的ではない。つながり生む公園整備に見る未来図

東京ドームシティがさらに生まれ変わるかもしれない。東京ドームは今年、完全キャッシュレス化など過去最大級のリニューアルを実施したばかりではあるが、今年7月に東京都の都市計画における特許事業の規定が改訂されることで、新たに都市計画公園としての可能性が広がるという。マツダスタジアムなど数々のスポーツ施設を手掛けてきたスタジアム・アリーナの専門家・上林功氏が、東京ドームシティが目指すべき“機能拡張”と“緑化計画”について考察する。

(文・撮影=上林功)

官民連携の公園事業として見る「東京ドームシティ」

近年、Park-PFI(公募設置管理制度)と呼ばれる民間活力を利用した公園整備や運用が進められています。都内でも新宿中央公園のSHUKNOVAや渋谷北谷公園のKITAYA PARKなど新しい公園施設が完成しています。こうした公園施設の民活導入の議論について、都ではPark-PFI以前から都市計画公園として民間事業者との連携を行う「特許事業」と位置づけ、独自の規定を定めてきました。その代表的な施設の一つが東京ドームシティです。

今年の7月1日から東京都の都市計画における特許事業の規定が改訂され、スポーツ施設としてはより柔軟に、公園施設としてはより緑化を推進する変更が行われました。Park-PFIやパークマネジメントなどスタジアム・アリーナ整備において公園施設との連携が注目されるいま、改めてスポーツ施設と公園施設の共存について考えてみたいと思います。

一見巨大に見える東京ドームも、実際は敷地全体の1/5

今回、都が行う改訂を見てみると、従来の敷地に建物を建てることのできる範囲である建ぺい率を20%から50%まで引き上げ、その一方、緑地として定められる緑化率は50%から55%に引き上げています。建ぺい率引き上げができる施設はスポーツ施設に限られており、単純な敷地開発の緩和ではないことがわかります。

東京ドームが開場する1988年からさらにさかのぼること4年前、東京都は後楽園公園に対し、民間事業者が知事の認可を受けて都市計画事業を施行できる特許事業に指定します。民間主導で公園整備を促すために都は独自の建ぺい率や緑化率を定めました。誰もが利用できる公園的空間の促進を図るものであり、官民による公益的で公園的な空間の開発として位置づけられました。

これまで特許事業として東京都が認めてきた建ぺい率は敷地全体の20%にとどまってきました。東京ドームの全体敷地は小石川後楽園などの周辺施設も含めた22万1000平米、うち東京ドームなどの施設は許可制度なども組み合わせつつ、敷地の20%の範囲につくられてきました。一見して巨大に見える東京ドームも、実際は敷地全体の1/5の範囲にとどまっており一般的な敷地に建つ建物に比べるとその敷地活用範囲は狭く制限されてきたことがわかります。

こうした事例は東京都だけでなく他の自治体にもあったものの、民間事業者の体力がもたないなどさまざまな理由でその後廃止された施設も少なくありません。都では事業の公益性・公開性を継続していくためにも、民間事業者の意欲やモチベーションを高める仕組みづくりが必要との観点から、今年、建ぺい率と緑化率の見直しを行うこととなったのです。

スポーツ施設と緑化が組み合わさったハイブリッドな環境開発が課題

今回の規定の改訂にともない、現在の東京ドームシティは全体的に開発しやすくなり、東京ドームの機能拡張や新たな施設の開発が可能となります。特許事業では人工地盤は建ぺい率に含まないこともあり、現在のドームの周りは屋上を利用したプロムナード(屋上歩廊デッキ)をつくって、来場者のための店舗やサービス施設は全てプロムナードの下に収めて建ぺい率の対象から外さざるを得ませんでした。今回の建ぺい率の緩和によって、プロムナード上にも施設をつくることができるようになり、ドーム周りの広場と連携した施設開発が可能となります。現在のただただ広いプロムナードも都市の広場空間や歩行空間として魅力的ではあるものの興行日以外の活用方法を考えると、もっと東京ドームの魅力や賑わいを促すことを念頭に置いた施設拡張ができそうです。

一方で50%であった緑化率は55%まで引き上げられました。現在の東京ドームシティ内は多くの植栽が植えられています。これは現在の規定である緑化率50%に基づくもので、規定改訂にともない今まで以上に緑化を進める必要があります。

たった5%引き上げられただけと侮ることはできません。敷地全体から換算すると緑化面積は単純計算で約12万平米となり、5%の増加は約1万平米強に相当します。敷地に含まれる小石川後楽園は約7万平米ですがすでに全面緑化されているので更なる緑化は期待できません。また敷地の一部に含まれる小石川運動場も人工芝で緑化に含まれないことを考えると、東京ドームシティ内で新たに緑化が必要なことがわかります。

今回の特許事業の建ぺい率の引き上げは、一見すると東京ドームシティの再開発を促すように思えますが、あくまでスポーツ施設に限定されていることや、緑化率増加がセットになっていることから考えると、野放図な開発を進める規制緩和ではなく、都市計画公園としての将来を見据えた絶妙な設定であることがわかります。東京ドームシティの将来像を考えたとき、スポーツ施設と緑化が組み合わさったハイブリッドな環境開発が課題であるといえるでしょう。

「とにかく芝生を植えればいい」というものではない

では、スポーツ施設と緑化が組み合わさったハイブリッドな環境とはどのようなものでしょうか。

野球やサッカーといったボールスポーツには天然芝がつきものです。敷地の緑化を行ううえで多目的広場として「とにかく芝生を植えればいい」との意見が出ることもあります。一方で、天然芝は日射の確保や多用途利用に制限があり、芝生上でできる活動が制限されることや、維持管理が大変だという面もあります。むしろ、利用者に対して過ごしやすい活動場所となる木陰をつくる大きな樹木の導入や、広範囲に水撒きをしなくてもタイマーで上部から流す潅水(かんすい)設備で維持管理が可能な壁面緑化など、利用者目線や施設管理者目線での幅広い検討が重要となります。

国内の緑化施設を見てみると、階段状のステップガーデンに大規模な緑化を行う「アクロス福岡」や、商業施設との組み合わせで独特の景観をつくる「なんばパークス」、芝生で屋根全体を覆った「ラ・コリーナ近江八幡」など大小さまざまな規模での多くの事例が存在しています。しかし、ことスポーツ施設と緑化の組み合わせでは、スポーツ施設そのものではなくその周辺を緑化することが多く、施設そのものに対して積極的な緑化が行われていません。大空間をつくらなければならない大規模架構を持つスタジアム・アリーナでは、そもそも重量のある緑化は部分的な導入に限られており、技術的な課題が多いことは確かです。

日本国内では時代を経るなかで緑化に対する考え方も変化してきました。事例を見ながら考えてみたいと思います。

早稲田アリーナが実現したZEB Ready認証に見る国内事例の傾向

大阪にある「丸善インテックスアリーナ大阪(大阪市中央体育館)」(1996年完成)は、アリーナ全体がまるで古墳のように緑の丘になった施設で隣接する八幡屋公園と一体となった公園施設として利用されています。緑化率は整備敷地の約50%となっており、スポーツ施設と緑化を組み合わせた国内の代表的施設ですが、その総工費は約483億円にのぼっており、公共事業に大きな予算を割くことができた一昔前の施設といえそうです。

京都の西京極総合運動公園に建つ「京都アクアリーナ」(2002年完成)は屋上の大部分が緑の丘に埋め込まれた50mメインプール、25mサブプールを備えた屋内スポーツ施設で緑化率は約60%の環境共生型施設となっています。国際オリンピック連盟傘下であるスポーツ施設表彰を行うIAKSから銀賞の認定を受けるなど国際的にも評価の高い施設で、運動公園内の施設として緑化部分をうまく公園として開放しています。屋上緑化に使用される土壌の技術開発が進んで構造的負担も少なくなったこともあり、総工費も約172億円と一般的な屋内プール施設より少し高いぐらいに収まっています。

また近年注目を浴びたのは、「早稲田アリーナ(早稲田大学37号館)」(2018年完成)です。高中木を混植した大屋根の上には芝生広場を設け、必要な場所に必要な緑化を行いつつ、施設全体を地下化して地中の安定した温熱環境を利用した熱交換システムを導入。地中熱を直接・間接的に利用することで、国内スポーツ施設としては極めて珍しいZEB Ready(※1)認証を達成しています。エネルギーの省力化を図るのではなく、空調・設備に頼らなくても快適な環境が維持できる建築計画の実現を念頭に、消費エネルギーそのものを減らした「小エネ(ローエネ)」が評価されています。

(※1)負荷の抑制・自然エネルギーの利用を行ったうえで、50%以上の高効率な省エネルギー設備を備えた建物

国内事例を整理すると、緑化そのものを過大に評価せず、エネルギー消費の大きいスポーツ施設の環境最適化に緑化が導入される傾向が見えます。緑化は一つの手段に過ぎません。利用者に緑陰を提供するのか、子どもたちが自由に遊べる芝生広場として利用するのか、緑化する目的を明確にすることが重要であり、省エネルギーが目的であれば必ずしも緑化が最適解ではなく、太陽光パネルや地中熱利用など組み合わせなどトータルでのエネルギーマネジメントが重要だといえそうです。

東京ドームシティの将来像とパーパスドリブンな緑化スタジアム

では東京ドームシティに必要な緑化とは何でしょうか。答えは単なる環境配慮を超えた先にある存在意義と社会価値を示す「パーパス」、東京ドームシティのシンボルマークにも込められている経営理念である「人とひととのふれあい」にありそうです。

東京ドームシティは国内で最も成功しているスタジアムの一つです。ドームでの年間イベント回数は200件を超え、年間4000万人の来場者数はテーマパークにも引けを取りません。多くの来場者を受け入れる施設として緑化する目的を改めて考えてみるべきかもしれません。都市計画公園として景観形成に取り組むことはもちろん、民活が進むなかで公園の在り方が変化している現在、従来の景観形成のみにとどまらない「人とひととのふれあい」を中心においた公園整備や緑化が必要と考えます。

例えば、アメリカ・メジャーリーグのボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パークでは会員制の農園「フェンウェイ・ファーム」が設けられ、育てた農作物が実際に球場内で提供されるなどスタジアムと循環型の環境をうまく組み合わせた仕組みをつくっています。ちなみに農園は公園施設とは認められないこともあり、今回の東京ドームシティにそのまま取り入れることは難しいかもしれませんが、農作物だけでなく花木などを取り入れたガーデニングなどファンや利用者がコミットできる環境を設けて緑化整備と組み合わせることは充分可能性があります。

大量のエネルギー消費を余儀なくされるスタジアム・アリーナだからこそ、環境共生につながる緑化推進に取り組むべきではあります。一方、省エネだけが共生の姿ではなく、人々を集め、つなげるスポーツの役割を生かした参加型の環境に緑化を活用することもスタジアムのエンゲージメントを高めると考えられます。

これまでにも地域のボランティアによる花壇整備などはさまざまな施設で取り組まれていますが、いささか規模が中途半端な印象が否めません。農業とテクノロジーを組み合わせたアグリテックの導入なども含めた新たなスタジアムファームがあってもいいのではないでしょうか。新たな都市計画公園としてスポーツファンを巻き込んだスタジアムパークに期待したいと思います。

<了>

東京ドーム改修100億円は適正? シティ全体がスタジアムとなる新しい観戦スタイルとは

新国立しのぐ有名建築家が集うコンペが実現 採用された「競技場が公園と融合する」姿とは

新国立競技場は「未完成」で、10年かけて「完成」すべき?ヒントは「逐次的」「漸進的」

スタジアムはSDGsの最前線?省エネに反する存在? スポーツが「その先」を目指す理由

[アスリート収入ランキング2021]首位はコロナ禍でたった1戦でも200億円超え! 日本人1位は?

PROFILE

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地

2025.06.16Career -

町野修斗「起用されない時期」経験も、ブンデスリーガ二桁得点。キール分析官が語る“忍者”躍動の裏側

2025.06.16Career -

日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」

2025.06.16Opinion -

ラグビーにおけるキャプテンの重要な役割。廣瀬俊朗が語る日本代表回顧、2人の名主将が振り返る苦悩と後悔

2025.06.13Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

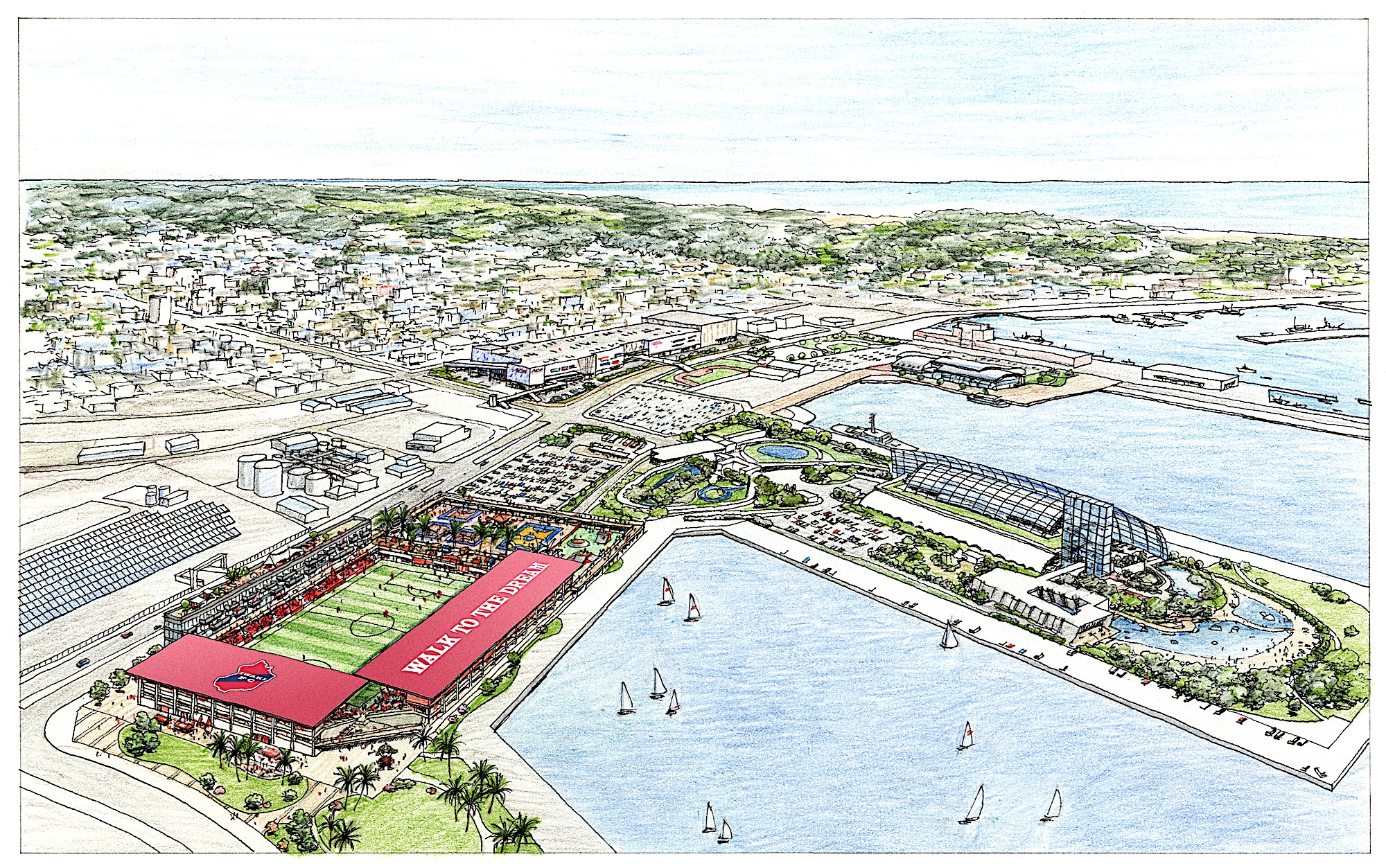

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

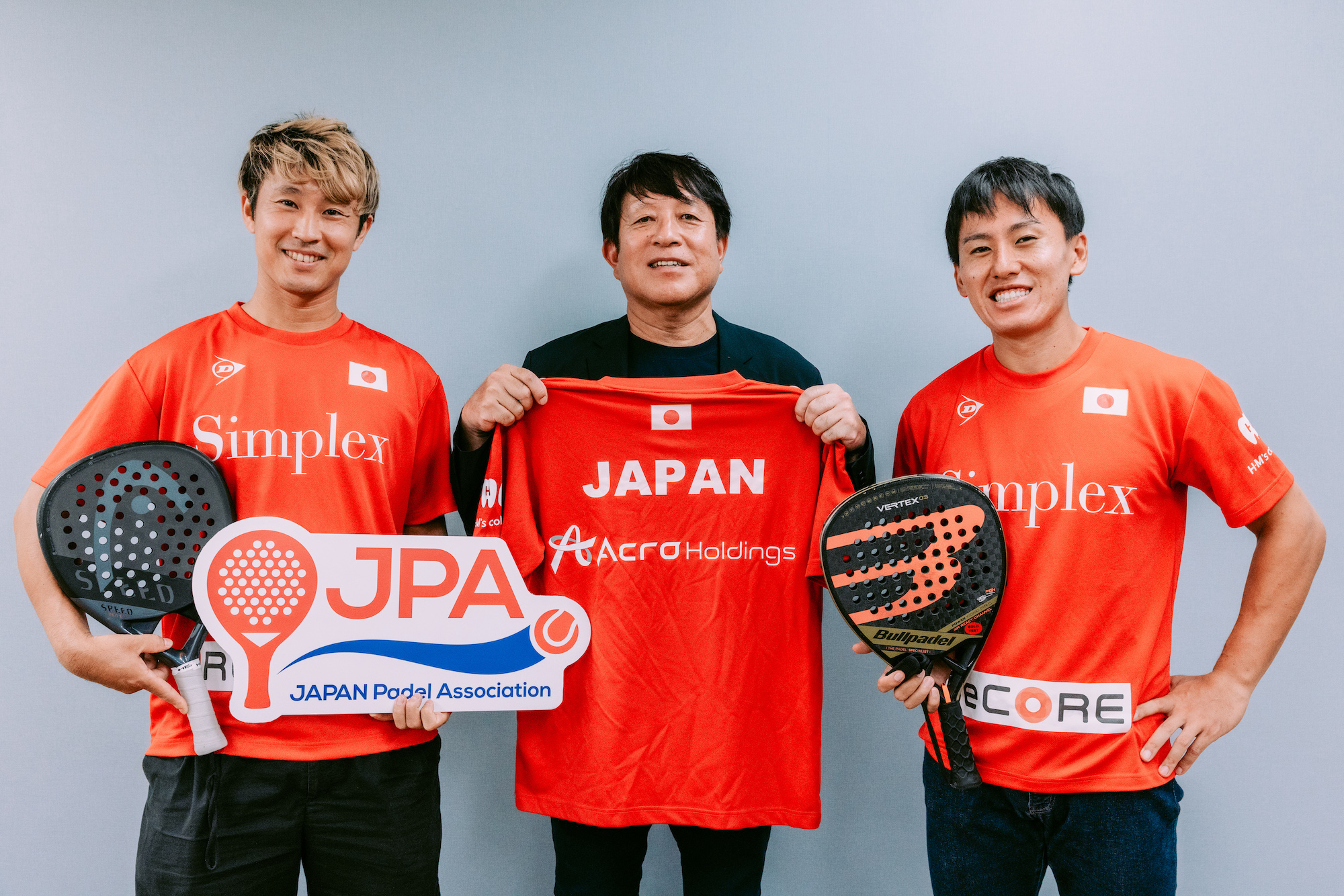

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

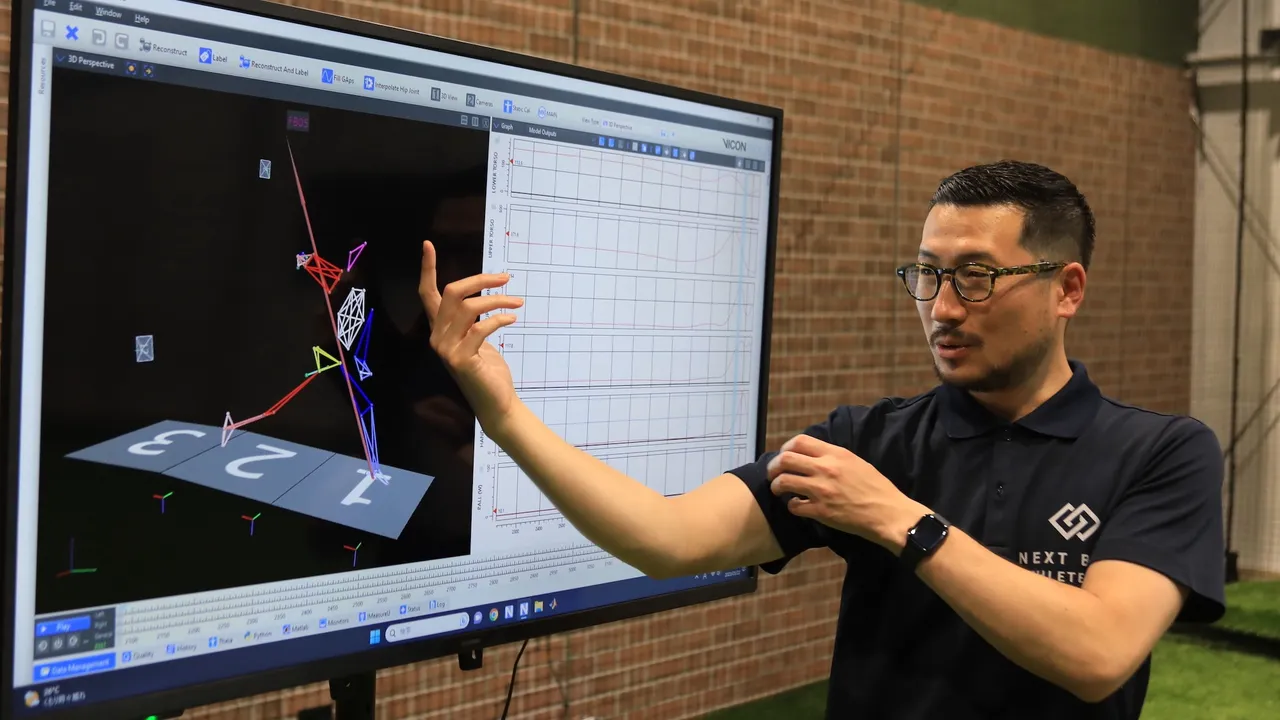

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology