新国立競技場は「未完成」で、10年かけて「完成」すべき?ヒントは「逐次的」「漸進的」

新国立競技場が完成して2カ月。来場者による賛否両論がすでに語られ始めている。ただし、いまだ東京五輪後の運営事業者が決定していない状況で、このスタジアムの成否を判断するのはまだ早いのかもしれない。果たして新国立競技場は利用者と共に成長するスタジアムとなれるのか?

これまで数々のスポーツ施設を手がけてきた「スポーツ×建築」の専門家・上林功氏は、2016年のプリツカー賞受賞者アレハンドロ・アラヴェナの「未完成の住宅」がヒントになるという。

(文=上林功、トップ写真=Getty Images、本文写真=Priscilla Buhr /love.fútbol)

プリツカー賞受賞者にみる新国立競技場の将来の姿

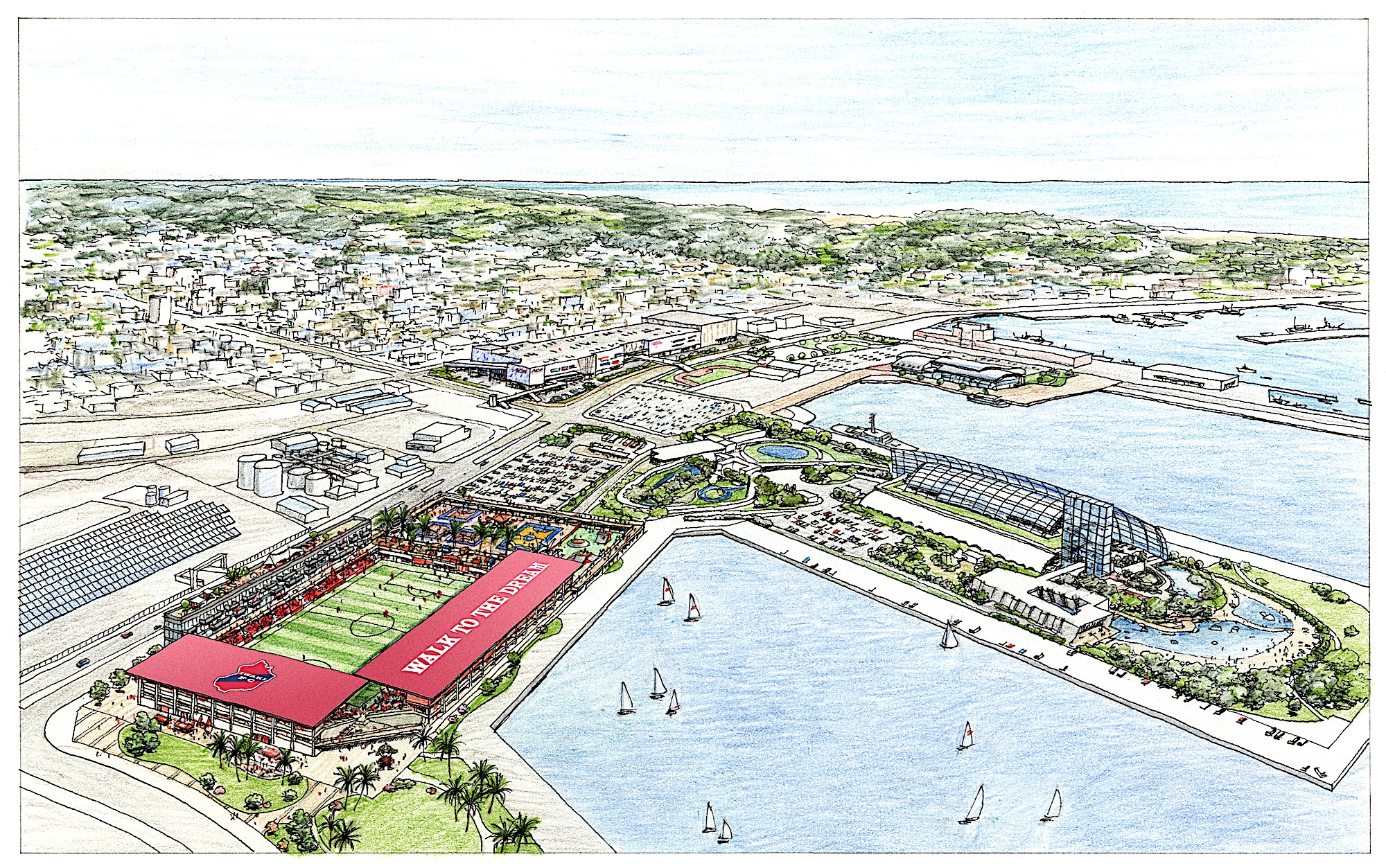

新国立競技場が完成し2カ月が経ちました。新年の天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会決勝や全国大学ラグビーフットボール選手権大会決勝など多くの来場者を集めています。大きな混乱もなく、徐々にその特徴が明らかになってきています。まだ来場者に開放されている部分は限定的ですが、2~4階にわたる外部コンコースなど多くのオープンスペースが多層に重なっているのが特徴となっています。広島カープの本拠地、MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島(マツダスタジアム)では将来を見越して観客席の周囲にデッキや広場といったオープンスペースが設けられました。これらのスペースは、物販屋台や子ども用遊具など、自由にカスタマイズできるフレキシブルなスペースとして活用されています。人気を博した部分については常設化するなど、10年かけて利用者と共に成長するスタジアムとなりました。新国立競技場はまだ東京五輪後の運営事業者が決定していません。将来にわたり利用されるスタジアムとなるためには、場内のオープンスペースの活用が一つのキーになるのではないかと考えています。

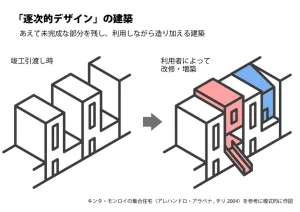

建築界のノーベル賞ともいわれるプリツカー賞の2016年受賞者、チリ出身の建築家アレハンドロ・アラヴェナは、建築作品の芸術性のみならずその提案の斬新な仕組みに評価が集まりました。彼の提案する集合住宅や宅地分譲の計画では、あえて「未完成の住宅」となる半分だけ完成した住宅が家主に引き渡され、残りの半分は住む人々のペースに合わせて少しずつ完成していく仕組みとなっています。住む人々にとって使いやすい住環境を自分自身が考え、自分たちのすみかを住みながら一緒につくり出す建築は、設計プロセスそのものに対する提案として、建築界に一石を投じています。アラヴェナはこうした仕組みを「逐次的デザイン」や「漸進的住宅」と呼びました。逐次的とは「その都度に合わせて」という意味、漸進的とは「ゆっくりと少しずつ」という意味です。ただの未完成な建物ではなく、ゆっくりと時間をかけて共につくり上げていく仕組み全体に意味がある提案です。

これまで、国内のスタジアムやアリーナの計画が公表されるたびに、「ハコモノ」などと批判され、我々の手の届かない公共事業として諦めを持って見守ることが多かったように思います。「ハコづくり」ではなく「ヒトづくり」が重要との視点から、地域コミュニティを見直し、スポーツ振興につなげようとした街づくりの例もたくさんありました。一方でこうした「ヒトづくり」もまた拠点となるスタジアムづくりにつながるかというと、必ずしもそうした流れに至らない場合もあります。結局のところ、「ハコづくり」と「ヒトづくり」をうまくつなげる方法がこれまで議論されてこなかったことに問題があるようにも思えます。アラヴェナの例は、ハコ(建築)とヒト(利用者)をつなぐ大きな示唆を我々に与えてくれます。

もちろん、住宅とスタジアムを同じものとして考えることはナンセンスなのですが、例えばスタジアムを建設する際に途中まで完成した状態で引き渡し、残りは地域の人々やスポーツファンが時間をかけながら完成させていくような仕組みができたらと夢想してしまいます。そう考えると新国立競技場についても違った見方ができるのではないでしょうか。実は新国立競技場はまだ未完成で、今後利用者の手によって完成させていくものだと考えることもできるように思います。新国立競技場のなかに豊富に設けられたオープンスペースをうまく活用するなど、多くの人々を巻き込みながら、共につくり上げるなかで、アラヴェナの事例は我々にヒントを与えてくれるように感じます。共通の価値観を持つこと、より多くの人々を巻き込むこと、専門家が手助けして実現すること、時間を限定しないこと、失敗してもつくり直すくらいの柔軟性を持つこと。みんなでつくり、みんなで楽しむスタジアムやアリーナができたらどんなにいいかと思います。建築設計に携わるなかでしばしば浮かぶ考えです。住宅ですら家族のなかで意見をまとめるのが大変ななか、数千人から数万人が使用するスタジアムではとてもじゃないけど無理なのではないかとの考えになってしまうことも確かであり難しい課題です。

ドラッグがやり取りされる危険な地域にグラウンドをつくる取り組み

こうした考えについて、スタジアムではありませんが地域の人々が自らスポーツグラウンドをつくり上げている例が存在します。アメリカ・ニューヨークに拠点を持つNGOの日本法人love.fútbol JapanというNPOの取り組みで、子どもたちに安心してスポーツができる拠点を提供しようと世界各国でグラウンドの整備を行っています。

(NPO法人love.fútbol Japanホームページ|プロジェクト報告書 参照)

貧困地域や荒廃地域など社会的課題を抱える場所にグラウンドを整備することで、スポーツによるコミュニティの再生とスポーツ振興につなげようとする取り組みですが、その一つの特徴に現地の人々自身がグラウンドを整備するという方針があります。地元でやる気のある人を募り、少しずつコミュニティを広げていき、専門的なアドバイスはするものの、実際に建設からその後の運営まで現地の人々によって行われます。これまでにも提案は行うものの、地元での実行者が集まらなければ撤退することもあるといい、まさにみんなでつくり、みんなで利用するグラウンドをつくっています。

2018年には私が教鞭をとる追手門学院大学が協力し、ブラジルのブラジリア・テイモーザにグラウンドが整備されました。現地はドラッグがやり取りされるような極めて危険な地域ながら、現地の人々の力により完成しています。

資金や技術といったことが重要であることは確かなのですが、それ以上にコミュニティと意欲が両方揃わなければ難しく、まずは3人以上、意欲を持つ現地の人に参加してもらえるかが判断の鍵となるといわれています。また、気づかされる点として、グラウンド整備を完成と捉える到達点がないことが挙げられるかもしれません。グラウンドの開所式は行われるものの、その後も使い続けるなかで使い方も環境も徐々に手が加えられ常にその姿は変化しています。グラウンドと共にコミュニティそのものも変化し、世代を超えて継承される持続可能なスポーツグラウンドとしてエコサイクルを生み出しています。

国内で、しかもスタジアムでこうした取り組みができるかというと難しいのが実情です。基本的な考え方として、法規制上、建物は竣工時に完成していることが前提であり、一般的に改修や増改築を行う場合でも、多くの人が関わるような見通しの立たない計画は安全上難しいと考えるためです。さらに多くのスタジアムのように公共施設であればなおさらハードルは高くなります。現在の日本の制度上は難しいことだらけかもしれません。こうした取り組みが現実的ではないとのお叱りもあるかもしれません。

一方で、限定的ではあるものの、例えば広島のマツダスタジアムが10年かけてファンとチームが共に現在のスタジアムをつくり上げてきたことを考えると、あながち夢の話でもないように思えてしまうことも確かなのです。既存の方法にとらわれない新たな取り組みとして、きわめて希少ながら、こうした共に創る「共創」の考え方によるスタジアムへのチャレンジが行われています。

次回はこうした事例を取り上げながら、スタジアムの将来像、新国立の可能性について書きたいと思います。

<了>

【連載第6回】なぜサンガスタジアムに多くの批判が寄せられたのか? 専門家に訊く「建築×寄付」の可能性

【連載第2回】新国立から外された「開閉屋根」は本当に不要だった? 専門家に訊くハコモノにならない方法

【連載第1回】新国立は割高? マツダスタジアム設計担当者が語る「リーズナブルなスタジアム」とは

Jリーグは大丈夫? 万能ではないVAR運用の「リアル」と「審判員の本音」

「イニエスタ効果」だけに非ず。Jリーグ観客数「右肩上がり」の明晰な戦略と課題

PROFILE

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地

2025.06.16Career -

町野修斗「起用されない時期」経験も、ブンデスリーガ二桁得点。キール分析官が語る“忍者”躍動の裏側

2025.06.16Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

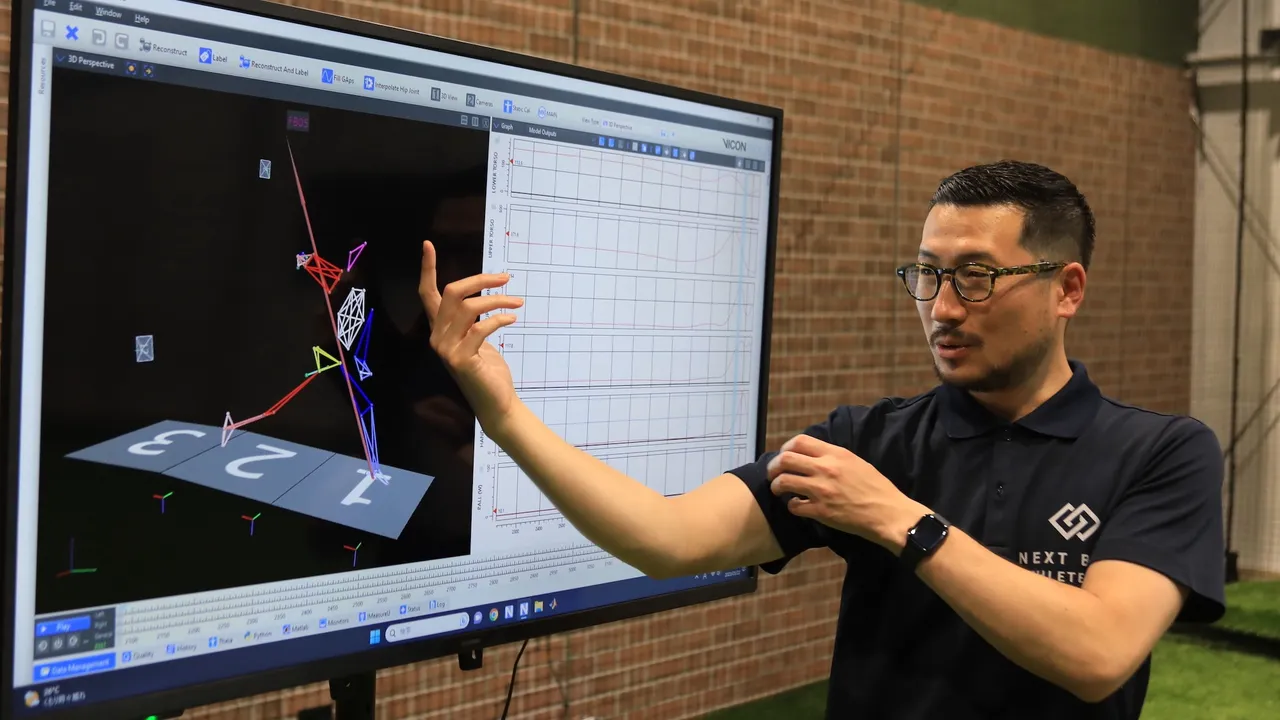

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology