なぜ水谷隼の「ロビング」は中国選手のミスを誘うのか? 「変化の罠」と「逆襲」を制する難しさとは

卓球で、歓声が大きくなり、手に汗握る瞬間の一つに「ロビング」がある。片側の選手が大きく弧を描くようにボールを高く伸ばし、ロビングを上げられたもう片側の選手は、それを上から叩くようにスマッシュする。しかし、簡単そうな上から叩くだけのプレーで、スマッシュを打つ側がミスをするシーンも多い。なぜ、あれをミスするのか。初めて卓球を見る人には、そんな疑問も生まれるこの「ロビング」。ロビング打ちでミスをしてしまう、そのメカニズムを見ていこう。

(文=本島修司、写真=Getty Imeges)

ロビングは「下がって守る側」も、揺さぶりをかけている

ロビングの構図というのは、基本的には「下がって守っている側」と、その下がって守っている側が高く上げてくるボールを「スマッシュで攻撃する側」に分かれる。とてもわかりやすく、ボールを山なりに上げているのが守っているほう、叩きつけている側が攻撃しているほうだ。

まず、このわかりやすい構図でラリーが展開されるという点が、ロビングが大歓声を呼び、卓球の「華」となる理由だろう。

ただ、その一方で、「ロビングで守っている側」は決して“防戦一方”というわけではない。そこが、面白さを作り出している。ボールを高く上げ、滞空時間をかせぎ、後陣で万全の体勢を整えて、どこかで逆襲の攻撃をする機会を狙っている。そして、ここぞ!という時の逆襲の多くは、フォアハンドから繰り出される。

そのため、攻めている側は、なるべくロビングを上げている側のバックへ、バックへと打たなければいけないケースが多い。

相手は守っているとはいえ後陣にいる。そうなると、自分が打つスマッシュのボールの速度も、相手が遠くで受け止めるぶん「失速しているところ」で取られる。そのため、反復して何発も何発も撃ち込まなければいけない。

さらに、もう1つの問題がある。

単に守っているように見える「後陣に下がっている選手」が、ボールに回転をかけ、バウンド後に曲げたり、伸びたりするように仕掛けてくるからだ。

その、バウンドの変化にうまく合わせなければ、打つ側がミスをする。

ロビングは「曲げ合い」「伸ばし合い」

なぜ、「簡単そうなチャンスボール」を、スマッシュを打つ側がミスをするのか。

それは、ロビングが「ただの打ちやすいチャンスボール」ではないからだ。

大きく弧を描いて入ってくるボールは、そこに回転もかけられている。ロビングのボールが台に落ちた瞬間、カーブがかかり外に逃げていく。もしくは、シュートがかかって自分の体に向かってくる。さらには、ドライブ気味に伸びて食い込んでくることもある。ロビングには、そんな変化の「罠」が仕掛けられている。

高さも重要だ。ロビングは、伸びて食い込んでくるようなドライブ気味のものを除けば、その多くが、「高ければ高いほど、相手が打ちにくい」。物理的に、本来なら自分の顔くらいの高さなら打ちやすいはずのボールが、高いところから落ちてくると打つ瞬間のタイミングをしっかり測らなければいけない。これが難しい。高すぎるところで打っても、低すぎるところで打っても、ミスにつながる。

また、「落とす位置が深い」ことも重要。相手コートの「浅いところ」ではなく「深いところ」に落ちるロビングは、本当に打ちにくいものだ。浅いと、前に飛び込みながら打てる。しかし、深いと食い込まれて打ちにくい。

高いボールが、深いところに落ち、その上で、曲がったり伸びたりする。これこそが、ロビングが、簡単そうに見えても打ちにくい仕組みだ。

つまりロビングとは、ボールが失速したところを打つプレーの中で、“スピード”という要素ではなく、曲げ方と、深さも含めたコースで相手に揺さぶりをかける気が抜けない攻防であり、そのおかげで、張り詰めた緊張感のあるラリーになっていく。

後陣で絶大な安定感を誇る、水谷選手のロビング

「ロビング」に関してとても印象深い試合がある。2015年世界選手権蘇州大会。男子シングルス、準々決勝。水谷隼選手と、当時世界最強だった張継科選手が対戦した。結果として水谷選手が世界王者に敗れた一戦となったが、この試合における、張継科選手に対する水谷選手のロビングは、本当にすごいものだった。

1-3とリードを許して向かえた、第5ゲーム。当時、世界最強の座に君臨していた張継科選手に、水谷選手はロビングでしのぎにしのいで、とてもインパクトのある形で1本を取ると、すかさず次のラリーでは、自ら後ろに下がるような形で、再度、ロビングを開始。張継科選手が、実はロビング打ちをそれほど得意としていないことを瞬時に察したのか、自らロビングに持ち込んで揺さぶりをかけていく、とても有効な作戦だった。

ロビング打ちは、簡単そうに見える。しかし、たとえ相手が世界チャンピオンでもミスをする。これが、ロビングいう特殊なラリーがもつ、唯一無二の魔力といえる。

8-9で負けている水谷選手が、この場面で再度ロビングに持ち込み、9-9に追いつくシーンは鳥肌ものだ。

水谷選手がロビングでポイントを加算しながら、中国選手に勝ち切った試合も多い。中でもそんなシーンが目立ったのが、リオデジャネイロ五輪の団体決勝。水谷選手と、中国屈指の左利きの名手、許昕選手の試合だ。

前陣でフリックを駆使して攻め込んでくる許昕選手に対し、2-2でむかえた最終ゲームの序盤、水谷選手は後ろからロビングを交えての展開に持ち込んで、ミスを誘って得点している。そうやって大きなラリーで揺さぶりかけながら、大激戦に持ち込み、最後には得意の打ち合いで試合を制した。

そして、世界には「ロビングの名手」といえる選手もいる。水谷選手が「一番短気な選手」とも語っている、ある世界的に有名なオールラウンドプレーヤーは、ロビングのプロフェッショナルだ。

世界的な「ロビングの専門家」は、“メイスカッター”で逆襲する

マイケル・メイス。このデンマーク人選手こそ、世界中の卓球ファンに強烈なインパクトを残した「ロビングマン」だ。

メイスの試合は、そのどれもが、独創的。オールラウンダーであり、前陣、中陣、後陣、どこからでも卓球ができる。その中でも、後ろに下がってからのロビングには若い時代から定評があった。

卓球ファンに鮮烈な印象を残した試合がある。上海で行われた2005年世界卓球選手権大会。男子シングルス4回戦。卓球王国・中国にいる最強の男たちの一角、アテネ五輪・銀メダリストの王皓選手との試合だ。

メイスにとってアウェーともいえる大歓声の中、2ゲーム目に入ると、得意のロビングを披露。それも、「仕方なくロビングになった」というような状態ではなく、「あえてロビングで挑む」というスタイルを見せている。チャンボールを渡すかのようにボールを高く上げ、結果的に王皓選手のミスを誘うことに成功。

その後も、メイスのロビング戦法は随所で光った。バックハンドで巧みに回転をかけながらロビングを切り返し、何球も耐えているように返球しながら、機を伺う。ロビングが、台に入った瞬間に曲がる。もしくはグンッと伸びてくる。

その間、王皓選手はメイス選手のバック側にスマッシュを打つことに徹する。しかし、シビレを切らすようにしてコースを変え、フォア側に打ち込んだとたん、メイス選手は、後陣から切り替えて、逆襲のフォアドライブという「反撃」も繰り出す。

その後も、随所で交えてくる「ロビングプレー」の印象が強く残ったこの試合は、「ロビングマン・メイス」の名が卓球ファンに知れ渡る試合となった。

この、メイス選手。『メイスカッター』なる必殺技も持っている。

ロビングからカットで逆襲する形なのだが、そのカットが切れ味抜群の低空飛行で、相手のコートに突き刺さるように切れ込んでくる。見ただけで、かなりの切れ味と回転量を感じる。まさに「キレキレ」という言葉がよく合う。

実は、「試合を投げてしまう選手」「短気な選手」という一面も併せ持つ、個性派のメイス。水谷選手もメイス選手自身も認める「短気な選手」が、あえてロビングという根気が必要なスタイルを好んで得意としていることも非常に興味深い。

大きく後ろに下がった選手。曲がり、伸びてくる、山なりのボール。それを慎重に叩きにいく相手選手。この目の離せない攻防は、卓球観戦の最大の見せ場の一つ。後陣からの『逆襲のフォアドライブ』や『メイスカッター』など、ロビングがあるからこそ生まれるスーパープレーもたくさんある。

ロビングは、名場面開始の合図ともいえる、「最高のキッカケ」なのだ。

<了>

美誠&水谷ペアが圧倒的に強い理由 卓球、混合ダブルス独特の「速さ」と「早さ」

なぜ平野美宇はジュニア出澤杏佳にあっさり敗れたのか? 異彩放つ「異質ラバー」の秘密

なぜ今の子供は「卓球」を選ぶのか?「地味」から一転「親子人気」勝ち得た4つの理由

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

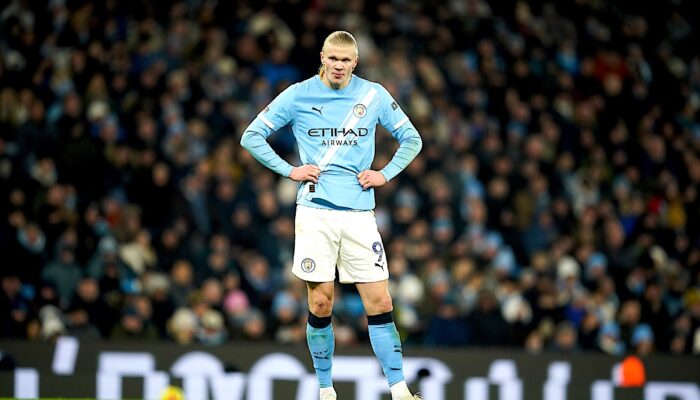

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体

2026.01.05Training -

「木の影から見守る」距離感がちょうどいい。名良橋晃と澤村公康が語る、親のスタンスと“我慢の指導法”

2025.12.24Training -

「伸びる選手」と「伸び悩む選手」の違いとは? 名良橋晃×澤村公康、専門家が語る『代表まで行く選手』の共通点

2025.12.24Training -

サッカー選手が19〜21歳で身につけるべき能力とは? “人材の宝庫”英国で活躍する日本人アナリストの考察

2025.12.10Training -

なぜプレミアリーグは優秀な若手選手が育つ? エバートン分析官が語る、個別育成プラン「IDP」の本質

2025.12.10Training -

107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学

2025.11.17Training -

「やりたいサッカー」だけでは勝てない。ペップ、ビエルサ、コルベラン…欧州4カ国で学んだ白石尚久の指導哲学

2025.10.17Training -

何事も「やらせすぎ」は才能を潰す。ドイツ地域クラブが実践する“子供が主役”のサッカー育成

2025.10.16Training -

“伝える”から“引き出す”へ。女子バスケ界の牽引者・宮澤夕貴が実践する「コーチング型リーダーシップ」

2025.09.05Training -

若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり

2025.08.22Training -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training