「1日たった50分の練習」でプロに。片田舎の“無名校”武田、徹底的な“効率化”の秘訣~高校野球の未来を創る変革者~

今、高校野球界で一躍その存在感を高めている“無名校”がある。東広島の山あいにある、武田高校だ。勉学を重視するこの進学校は、これまで全国大会に出場した実績を持たない。それでも注目を集める理由は、徹底的なまでに“効率化”を重視した練習方法にある。平日の練習時間はたったの50分。それでも2019年には育成ドラフト指名ながらプロ野球選手を輩出し、昨夏の独自大会ではベスト4に進出した。なぜ短時間練習でこれほどの躍進を果たすことができたのか。2015年7月から監督を務める岡嵜雄介に、その指導哲学を聞いた――。

(取材・文・撮影=氏原英明)

練習の質を高めることに腐心する、武田・岡嵜監督の思考

JR山陽新幹線の東広島駅から車で15分ほど山道を行くと最新鋭の野球クラブがある。

私立・武田高校硬式野球部、通称「Zebras」――。

全国あまたある日本高野連加盟と同じ「部」活動するチームをあえて“クラブ”という言い回しをしたのには理由がある。

高校野球界ではかつて見たことがない取り組みをしているからだ。高校野球の多くがそうであるような「部活動」ではなく「クラブチーム」。独自路線を突き進む育成型クラブだ。

「目指しているのはアカデミーですね。武田Zebrasアカデミー。生活指導部じゃないので、選手たちには野球をしようと言っています。もちろん、礼儀などの生活面の決まり事はありますけど、大学生以上の水準に満たしたところで送り出させたらなと思います。高校名ではなく個人として評価されるようにしてあげたいですね」

2015年に同校の監督に就任した岡嵜雄介は“クラブ像”をそう語る。

公立校とそう変わらない武田高の敷地内にあるグラウンドでの練習は、一般の高校野球部とはかけ離れている。

さまざまな器具を完備したウエイトトレーニング場があり、おびただしい数のメディシンボール、選手のフィジカルを測定する機器や球速装置などをそろえる。プレーヤーの能力を細分化して成長を促していこうという方向性なのだ。

「最新型とか、そういうことを目指しているわけではありません。最新をやることが目的ではなくて、この環境で円滑にやっていくためにと考えてやっています。目的と手段が逆転してしまうことはよくないですから。今、チームのミーティングでは音声(データ)を使っています。練習や試合の後に選手らがボイスを上げてくれて、僕は出勤中に聞くようにしています」

選手だけで開いたミーティングに加え、選手それぞれがボイスメモに話した内容にも耳を傾ける。選手たちが何を考えているのか。練習メニューを頭の中で消化できているのか、こちらの意図を理解できているのか。選手たちの心情を聞くことで、練習の効率化を狙う。練習の質を高めることに主眼があり、情報を得ることに事欠かないのだ。

練習時間はわずかに50分も「ここにチャンスがある」

岡嵜が効率化を求める背景には特殊な学校事情がある。

武田は、夏の甲子園優勝経験もある県下有数の古豪・呉港と兄弟校ながら一線を画す「進学校」の道を歩んでいる。言ってみれば、呉港とは異なり、学校を挙げて上げて部活動に力を入れているチームではないのだ。

そのため、平日の練習時間は50分のみという制限がかかっている。サッカー部などとグラウンドを共有しながらの厳しい制限下で戦っていくためには練習の効率化は必然なのだ。

もっとも、岡嵜はこの環境で野球指導をすることにやりがいを感じている一方、自身も経験した野球界の旧態依然とした体質への挑戦心もある。

例えば、同校赴任当初、まだコーチだった頃の岡嵜は選手たちのある振る舞いを見てがくぜんとしたという。

それはある日の練習が雨になった時のことだった。練習の中止が決まると、選手たちは一斉に喜んだのだった。

長時間練習を課す私学の強豪校などで練習が中止になって喜ぶ気持ちはわかる。岡嵜自身も公立校とはいえ、強豪・広島商の出身だから、厳しい練習を逃れることができる雨天中止はうれしくて仕方なかった。

しかし、武田は練習時間がたった50分しかないのだ。それでも中止に喜ぶ選手がいることに今の野球界の闇を感じた。

「練習時間が50分でも高校球児は雨が降ったら喜ぶのかと。ありえんだろって思いました。この子らは嫌いなのに、野球をやっている。これは変えないといけないなと。僕が高校野球を引退してから20年がたちますけど、僕らがやっていた時と何ら変わっていない。ここにチャンスがあると思いました」

練習時間の差を埋めるのは、指導者が成長する以外にない

監督に就任すると即座に方針を変えた。今も高校野球の部活の多くは最低でも平日2~3時間は練習するが、「50分」という時間の少なさを効率的なものに変えていくことで勝負できると踏んだのである。

とはいえ、大きく開いた練習時間の差を埋める作業は容易ではない。岡嵜がまず念頭に入れたのは、選手にさまざまなことを課す以前に、自身へ矢印を向けることだった。

「2~3年前に住んでいた近くに公立高校の野球場があるんですけど、僕が帰宅する時間でも練習していた。そう考えた時に、この練習時間の差を埋められるのは、自分が勉強すること以外にないって感じたんです。武田は練習が18時に終わるので、僕ら指導者は他の人より(勉強する)時間は長く取れる。日頃もそうですけど、試験期間中は2週間ほどの休みがあります。うちには非常勤も含めて、10人のコーチがいるのですが、その期間にそれぞれが勉強したことを共有しています。これは強豪には絶対できないことなんです。広島商出身なので、強豪校の指導者がどういう時間の過ごし方をしているか知っています。長時間練習をしていたら、新しいものを取り入れる時間がないはずなんです。だから、僕が勉強をすることで練習時間の差を埋めるしかない」

岡嵜の思考を生み出しているのは、数多くの勉強を繰り返して生まれた知見だ。武田に赴任する以前、ホッケー部やラグビー部の顧問を経験。そのつてを生かして、今もラグビーやアメフトなど他競技関係者との交流がある。また、広島県高野連の監督会の派遣事業を利用して群馬県の健大高崎野球部を訪れたほか、1月には尾道高校ラグビー部へリーダー研修にも出かけている。

野球の外の世界を知ったことが、今の指導の根幹を成している

外の世界を知ったことの意義は岡嵜の指導力の礎になっている。

「ラグビーはジャパン(日本代表)の戦術を高校生が知っています。野球界ではあまりないことでしょう。常にジャパンの会話ばかりをするんですよね。ホッケーは縦のつながりが強く、ホッケー界にとって何がプラスポイントになるかを考えた取り組みをしている」

岡嵜は現役自体に社会人、独立リーグ、大学野球の舞台を踏んできたほか、渡米して米独立リーグのオファーを勝ち取った経験もあるが、それでも過去の経験に固執することなく、メジャーリーグなどトップレベルの野球をしっかりと頭に入れようという姿勢がある。それは岡嵜と話す中でもたびたび感じるところで、野球界でさまざま起きている多くのことに対して自分なりの解釈を持っている。ラグビー界の姿勢と重なるところがある。

そうした経験から、今の指導の根幹になっているのがフィジカルトレーニングに重きを置いた練習メニューの構成だ。

武田では練習時間の50分のうち30分以上をフィジカルトレーニングに費やしている。

「ラグビーの知り合いが多いので、試合を見に行くことがあるんですけど、体が大きい選手は動けないというのが野球界じゃないですか。しかし、アメフトやラグビーの選手は、デカくて動ける。他のチームは絶対に取り組まないやろう、と。一番遠いところにチャンスがあると思って、方向性を定めました」

そして、このフィジカルトレーニングが最新鋭なのだ。

アバウトな目標ではない、クリアすべき26項目のフィジカル数値を設定

例えば、ピッチャーは実力に合ったラインが設定されている。150キロライン、140キロライン、130キロラインというふうにだ。

高校野球界の選手たちが球速の目標設定をするケースは少なくない。しかし、それをどのようにして到達するかは極めてアバウトだ。

下半身をどのように鍛え、股関節はどのような状態でなければいけないか、体の使い方はどうあるべきかまで熟知している人は少ない。下半身に力強さがなければ走り込み、投球が弱ければ投げ込む。無機質にそれらを課すだけで基準値など存在しない。

ところが武田は、それぞれ球速のラインに到達すべきフィジカルの数値を設定している。岡嵜はこう解説する。

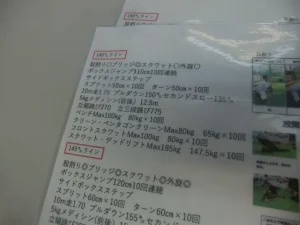

「それぞれのラインに26項目のクリアすべき設定値があるんです。それを2週間に1回くらい測る。全ての練習メニューはその数値につながるものを当てていくんです。結局、その数値まで到達できないことには次に進めないんです。これをやって枝葉(技術)に向かうことができる」

一般的なウエイトトレーニングを独自開発したものに、体をうまく操作するためのメニュー、あるいはアジリティーを高めるためのトレーニングなど多岐にわたっている。これらをこなしていくことで、数値を高めて規定ラインを目指していくのだ。

ブルペン横には選手個々の数値が張り出されてあり、基準値と選手たちの数値が比較できるようになっている。クリアした項目は消され、到達できないものは個々の課題とされるというわけだ。

「選手個々の基準を上げていくにはこれらの練習メニューをしっかりこなしていくしかない。しかし、これらのメニューも効果が薄いと思ったら、すぐにブラッシュアップします。なぜそうするかと言ったら、もともと能力の高い子が集まっているわけではないからです。効果が出ないのは選手のせいではなく、こちらの責任。選手が伸びないのはヒューマンエラーではなく、システムエラーという捉え方をして、常に、良いと思うものを取り入れていますね」

メジャーリーグでトレーナー経験のある高島誠氏との邂逅

その武田のトレーニングを支えているのが、同じ東広島市内に「Mac’s Trainer Room」を運営しているパフォーマンスアップトレーナーの高島誠氏だ。

岡嵜の高校の2学年先輩にあたる高島はオリックス・ブルーウェーブ(現バファローズ)やMLBワシントン・ナショナルズのトレーナーを務めたほか、黒田博樹(元ドジャースなど)や大家友和(元エクスポズなど)、最近では山岡泰輔(オリックス)や高橋礼(ソフトバンク)らのパーソナルトレーナーを務めている。

岡嵜が高島の理念に心酔して監督就任当初からトレーニングの全てを任せている。

岡嵜は高島との邂逅(かいこう)をこう語る

「トレーナーの多くの方は学んだことをずっと何年もされますが、高島さんは変わるんです。常に、勉強し続けておられるので、選手への影響力もあるし、僕自身も成長できると思ってお願いしています」

常に外に目を向けている岡嵜らしい考え方だが、2人が縦関係にありながらも居心地よく、一枚岩になって取り組んでいけるのも、互いに選手の将来を見据えるという信念をリスペクトし合える関係性があるからに他ならない。

もっとも、フィジカルだけをやっていれば試合でのパフォーマンスが上がるわけではない。トレーニングと並行して、リーグ形式の部内戦などを行う。またメカニックの部分においても、高島の力を借りながらだが、ラプソード(※)やハイスピードカメラなど最新機器を用いながら選手の成長を後押ししている。

(※トラッキングデータを取得できるシステム。球速などの基本的なものから、ボールの回転数、回転軸、変化量などの詳細なデータまで幅広く取得できる)

「“目指せ甲子園”ではない」。岡嵜監督のブレない目線

2019年には育成ながらプロ野球選手を輩出。昨夏の広島県の独自大会ではベスト4に進出した。育成型のクラブ運営は少しずつ実を結び始めている。

もちろん、甲子園を目指していないわけではないが、目標はあくまで選手の育成だ。岡嵜は目指す方向を見定め、取材をこう締めた。

「僕らの目標は一人でも多くのプロを出すことです。甲子園はその中で、“勝手に行くだろう”と。1チーム9人、プロに行けたら、甲子園には行けるでしょう。ゴリゴリに“目指せ甲子園”ではないです。みんなにプロに入ってほしい」

広島の片田舎から逸材の輩出をもくろむ育成型クラブ。岡嵜が言うよう、9人全員がドラフト候補になって甲子園に出場するようなことがあったら、この新興勢力の登場に世間は度肝を抜かれるだろう。

甲子園を目指さなくても、レベルの高い集団ができあがっている。育成型チームが甲子園に出場する日はそう遠くないのかもしれない。

[武田後編]日本野球に染み付いた“時代遅れの指導”。高島誠、独自の育成理論で変革の挑戦

<了>

“プロで大成しない”智弁和歌山・中谷監督の変革。プロで味わった挫折を生かす指導哲学

横浜高校に何が起きている? 甲子園5度優勝を誇る強豪校のかつての姿と“今”

ダルビッシュ有が明かす「キャッチャーに求める2箇条」とは?「一番組みたい日本人捕手は…」

高校野球に巣食う時代遅れの「食トレ」。「とにかく食べろ」間違いだらけの現実と変化

「筋トレをしたら身長が伸びない」は本当? 専門家が語る“育成年代の子供”に必要な保護者像とは

[高校別 プロ野球選手輩出ランキング]トップは10年で17人輩出の…

PROFILE

岡嵜雄介(おかざき・ゆうすけ)

1981年生まれ、広島県出身。広島商業高校、神戸学院大学、ワイテック(社会人)を経て、ショーケーストライアウトに参加するために渡米。フロンティアリーグ(米独立リーグ)のチームからオファーを受けるもビザの関係で入団を断念。帰国後、四国アイランドリーグ(現四国アイランドリーグplus)の徳島インディゴソックスで2年間プレーし、26歳で現役引退。2012年立命館高校ホッケー部をインターハイ8強に導く。2013年同校野球部のコーチとなり、京都で初めてプロアマ規定解禁の野球の指導者となる。2014年武田高校赴任、硬式野球部の副部長、部長を経て、2015年7月より監督を務める。2019年ドラフト会議で教え子の谷岡楓太がオリックス・バファローズに育成2位指名され、同校史上初のプロ野球選手を輩出した。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」

2025.07.18Opinion -

なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある

2025.07.18Opinion -

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

2025.07.16Career -

ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し

2025.07.16Opinion -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方

2025.03.21Education -

高卒後2年でマンチェスター・シティへ。逆境は常に「今」。藤野あおばを支える思考力と言葉の力

2024.12.27Education -

女子サッカー育成年代の“基準”上げた20歳・藤野あおばの原点。心・技・体育んだ家族のサポート

2024.12.27Education -

「誰もが被害者にも加害者にもなる」ビジャレアル・佐伯夕利子氏に聞く、ハラスメント予防策

2024.12.20Education -

ハラスメントはなぜ起きる? 欧州で「罰ゲーム」はNG? 日本のスポーツ界が抱えるリスク要因とは

2024.12.19Education -

スポーツ界のハラスメント根絶へ! 各界の頭脳がアドバイザーに集結し、「検定」実施の真意とは

2024.12.18Education -

10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢

2024.08.19Education -

レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道

2024.08.06Education -

須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶

2024.08.06Education