新国立は割高? マツダスタジアム設計担当者が語る「リーズナブルなスタジアム」とは

東京五輪開催まで1年を切り、いよいよ完成が近づいている新国立競技場は、その建設費の高さが何度も問題視され、紆余曲折を経て今に至る。

「スタジアムを建てるのってなんでこんなにお金がかかるの?」

日本人に植えつけられたこのイメージは、日本のスタジアム・アリーナの未来を考える上で非常に重要な課題となる。

これまで数々のスポーツ施設を手がけてきた、「スポーツ×建築」のスペシャリストである上林功氏による連載の第1回のテーマとして「コストダウンの手法」についてご執筆いただいた。

(文・撮影=上林功、写真=Getty images)

ある指標で見えてくる新国立競技場の割高感

来年にせまった東京五輪。感動の舞台となるスタジアムやアリーナが徐々にその姿を見せ始め、ニュースや新聞に取り上げられています。その中でも開閉会式の会場となる新国立競技場は計画段階から多くの注目を集め、紆余曲折を経て建設が進められてきました。特に建築設計者を選定する国際デザインコンペにおいて当初選定されたザハ・ハディド氏の設計案が、当初案から白紙撤回ののち、出直しコンペによる現行案に至る経緯において、そのあまりにも膨大な総工費に注目が集まったことは記憶に新しいところです。

一般的に日本のスタジアムは作り込みすぎる傾向にあり、あらゆる可能性を追求した完成度を求めるため、「その諸室ほんとに必要?」というケースはよく見られます。一方で、海外では使いながら完成度を高める好事例もあるものの行き当たりばったりの場合も多く、最終的にどちらが正解なのかは難しいところですが、そういった面でも日本のスタジアムは少し割高になることが多々あります。

スタジアムの建設費というと、一般に何十億円、何百億円といったものが多いなか、新国立競技場は現在の計画で約1490億円とされています。近年完成したなかで比較的安価なスタジアムを見てみると、2009年完成のマツダスタジアム(広島東洋カープ)が約90億円(公共部分のみ)、2016年に開場したパナソニックスタジアム吹田(ガンバ大阪)が約141億円、2017年完成のミクニワールドスタジアム北九州(ギラヴァンツ北九州)が約89億円となっています。

スタジアムはその用途や観客席が異なるため一概に比較はできません。一方、固定観客席を基準とした比較の目安として、建設費を固定観客席数で割った、「1席あたりの建設費」という指標が使われる場合があります。例えば新国立競技場は東京五輪後の固定席数約6万8000席とされており、総工費が約1490億円とされていることから、1席あたりの建設費は約219万円/席となります。2012年ロンドン五輪でのメインスタジアムは五輪後の改修を含めて約1057億円かかっていることから、約176万円/席となり過去の大会と比べても新国立競技場の割高感がわかります。

安価なスタジアムとされるマツダスタジアムは固定観客席数約3万席で1席あたりの建設費は約30万円/席、3万9694席のパナソニックスタジアムは約35.5万円/席、1万5300席のミクニワールドスタジアムは約58万円/席と総工費で見れば一見近い金額に見えていたものが、1席あたりの建築費で見てみることによってその違いがハッキリと見て取れます。

これらの建築費の違いはなぜ生まれるのでしょうか。もちろん主要な用途や立地条件の違いなども影響しています。おおむねにおいて、観客席スタンドや屋根、その他スタジアムやアリーナを構成する基本的な要素については場所や時代によってほぼ変わりません。つまり、1席あたりの単価の差が大きいということは、観客席などスタジアムの基本的な部分の費用が異なっていると言えます。使用する材料や工法を含めた、設計段階での選択に大きく依存しています。

スタジアムは通常の建築では行わないような構造検討が必要

先ほどマツダスタジアムが約30万円/席と書きましたが、一般には同規模の野球場で約40~50万円/席が相場と言われることを見ても破格の安さであることがわかります。マツダスタジアムが徹底した低価格に抑えられている理由の一つとして、構造デザインの工夫が挙げられます。奇をてらわず、ひたすらに合理性を追求した構造計画は、建築関係者にとってマツダスタジアムに来た際の見どころとなっています。構造建築家の金箱温春(かねばこ・よしはる)先生の手による構造設計は、建物として調和のとれた合理的な建築構造であると同時に工事において無駄のない工程の合理性などを兼ね備え、総合的に見て建設費を縮減する経済合理性につながっています。

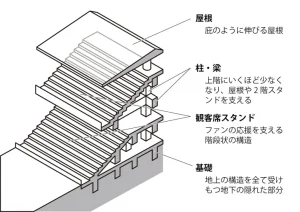

一般的なスタジアムにおいて、構造に係るコストはスタジアム建設費全体の半分以上にのぼり、スタジアムの柱や梁、観客席スタンドや屋根構造といった構造躯体に割かれます。

スタジアム以外の多くの一般的な建物は屋内と屋外がハッキリした箱型をしている場合が多いと思います。一方、スタジアムは半屋外で観客席スタンドを持ち、とても複雑な形状となります。さらに一般的な建物と違い、数万人という人が集まり、あろうことかジャンプしたりと熱狂的な応援までしてしまいます。マツダスタジアムの観客席スタンドでは広島東洋カープ独特の「スクワット応援」に耐えられるような設計が行われており、通常の建築では行わないような構造検討が必要なことも特徴です。

観客席スタンドの構造は2階席など大規模な構造の場合、コンクリートをあらかじめ工場でブロック状のピースにして工事現場に運び込み組み立てるプレキャスト工法や、鉄骨を使った鋼構造による構造がほとんどです。通常の建物の場合、現場打ちコンクリートによる構造が選ばれるケースがありますが、観客席スタンドのような複雑な形状でなおかつ大規模な施工が必要な場合、割高になってしまうため、多くの場合は採用されません。マツダスタジアムではあらかじめ基本となるアーチ形状の柱・梁のコンクリートピースを設定し、テラスシートなどのイレギュラーな形状に合わせて鉄骨による組合せで対応することで、ピースの種類をまとめて省コストにつなげています。

観客席スタンドに掛けられる屋根は庇(ひさし)状のいわゆる「片持ち屋根」で、観客席に柱を落とさずに席を覆わなければなりません。できるだけ軽く作らなければならないので、テフロン膜や最近ではETFEのようなフィルム膜が採用されるケースもありますが、おおむねこれらの材料は費用が高く、かつ面積も大きいのでスタジアムの建設費が超過する場合、まずは屋根の範囲や素材の見直すことがよくあります。マツダスタジアムでも当初提案でテフロン膜であった屋根は金属屋根となり、構造設計と併せた合理的な計画に変更されました。

これらの見える範囲での構造もさることながら、構造費用の中でも特に注意を払うのは地下の構造、特に地中杭が大きな問題となります。スタジアムの重量は大変重く、通常の地面に乗せると地盤がめり込みます。スタジアムの重さからすれば地盤はまるで豆腐のように脆いとも言われています。これを支えるのが地中杭であり、大きなスタジアムを均等に支えるためには多くの杭が必要となります。マツダスタジアムで453本の杭が存在しており、いずれも地中深く埋め込まれ、スタジアム全体を支えています。特にマツダスタジアムでは一部地下杭で上部構造の負荷を受ける設計となっており、地上の構造と地下杭が一体となった計画とすることで、スタジアム全体の構造をスリム化することに成功しています。

合理的な構造が必ずしも良いスタジアムではない

スタジアムの建設費をできるだけ下げるのであれば、その半分を占める構造費用の検討が必須となります。コストのかかる屋根や観客席スタンド、地中杭は部分的に独立したものではなく、それぞれが連動して構造的に成り立っているため、スタジアム全体をトータルで見た構造設計の検討がコストダウンに最も重要であることがわかります。マツダスタジアムでは屋根から地下杭に至るまでの総合的な構造の検討に合わせて、さらに建設工程に合わせた工夫も行われています。1階部分の観客席スタンドを工事している間、工場で2階部分の観客席スタンドとなるコンクリートピースを並行して製造し、1階観客席スタンド完成と同時に2階を組み上げることのできるように構造形式を分けて計画するなど、空間的にも時間的にも合理的な計画とすることで大幅な構造コストの軽減につなげています。

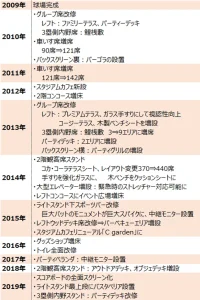

一方で、合理的な構造が必ずしも良いスタジアムにつながるわけではないことも忘れてはなりません。ロンドン五輪のメインスタジアムが比較的低価格で建てられながら、のちの改修にスタジアムがもう一軒できるくらいの費用がかかってしまった理由は、もとのスタジアムの構造があまりにも無駄を省いた超合理的な設計をしていたことがのちに手を加えるうえで工事を困難にした一因とも言え、のちのち手を加えることのできる余地を残した構造設計であることも重要な視点となります。マツダスタジアムは完成以降10年間、毎年何かしらの改修を行っており、常に新しい体験をファンに提供しています。顧客ニーズに合わせた柔軟性のあるスタジアム計画は、間取り的にも構造的にも余裕があったためであり、それらが破綻しないように先を見越した建設と運営が一体となった計画が必須であることがわかります。

<了>

【連載第3回】新国立は「時代遅れ」になる? カギとなる「街と一体化」は欧州最新スタジアムでも

【連載第4回】新国立競技場は「未完成」で、10年かけて「完成」すべき?ヒントは「逐次的」「漸進的」

【連載第5回】顧客のアイデアでハマスタが変わる? DeNAのファンを巻き込む「スポーツ共創」とは

【連載第6回】なぜサンガスタジアムに多くの批判が寄せられたのか? 専門家に訊く「建築×寄付」の可能性

Jリーグの未来を変える「チケット戦略」 入場者数増加の背景にある最新の取り組みとは?

建設費16億ドルのメルセデス・ベンツ・スタジアム 最新テクノロジーで変わる「ファンの体験」

PROFILE

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

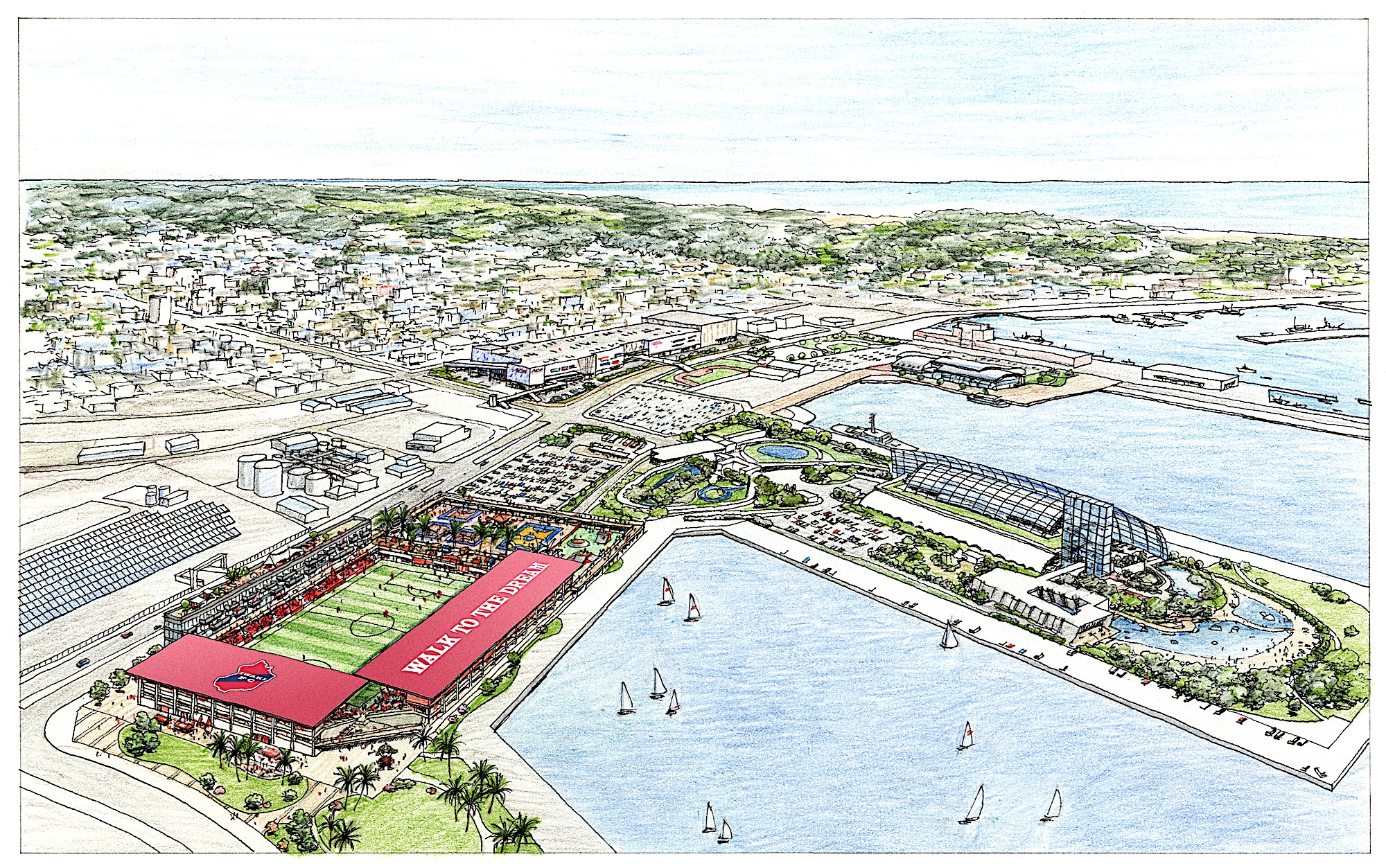

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

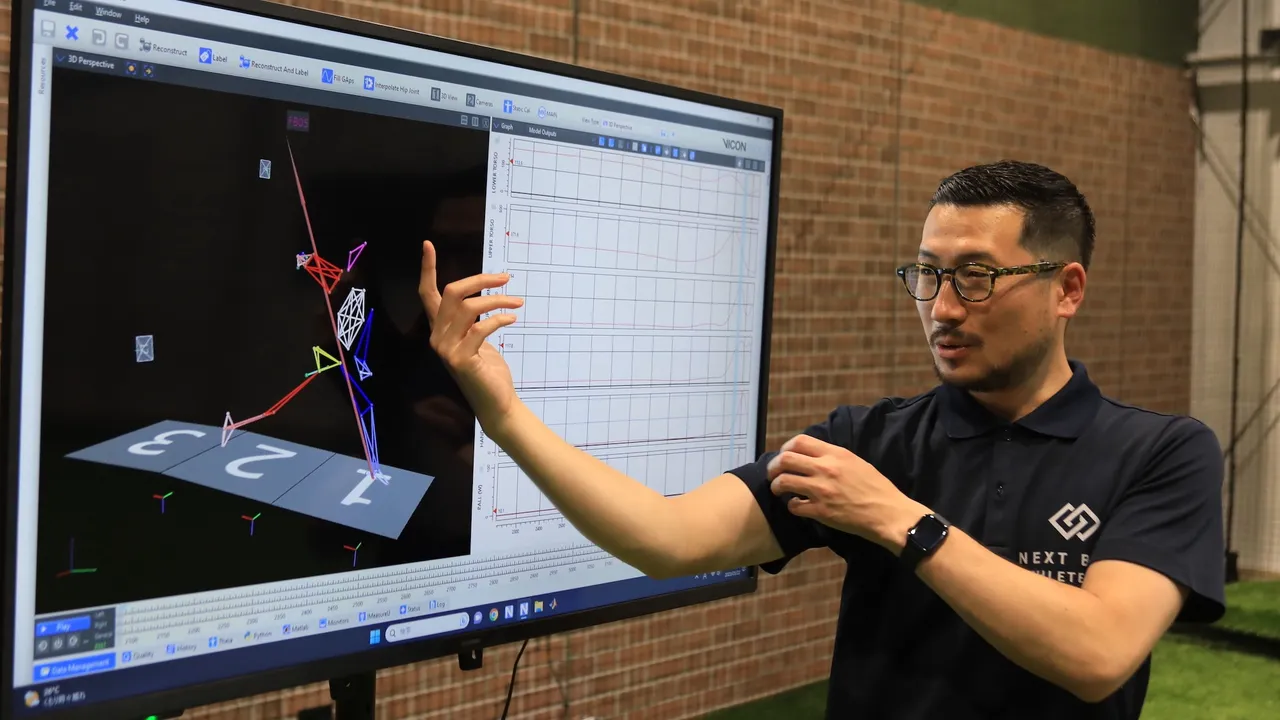

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology