ロボット審判導入は必然? MLBは1年で3万超の誤審撲滅、欧州サッカーも2030年までに

近年スポーツ界ではテクノロジーを活用して審判の判定を支援する動きが活発だ。記憶に新しいラグビーワールドカップではテレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO)が活用され、サッカーJ1リーグでは2020シーズンから全306試合でビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の導入が決まっている。今やスポーツに欠かすことのできなくなったビデオ判定だが、これらはあくまでも人間の審判を支援するシステムにすぎないが、近い将来にはさらにその先、ロボット審判が当たり前の世界になっているかもしれない――。

(文=川内イオ、写真=Getty Images)

「ディエゴ・マラドーナは私の人生を壊した」

どんなスポーツにも不可欠の存在、それが審判だ。古今東西、世界のスポーツシーンには必ず審判の姿がある。しかしあくまで裏方で、普段はほとんど脚光を浴びることがない。彼らが図らずもクローズアップされるとしたら、たいていの場合は誤審だ。

最近では、昨年12月3日に行われたNBAのヒューストン・ロケッツ対サンアントニオ・スパーズ戦で、ロケッツの選手のダンクシュートがネットを通過したにもかかわらず、ボールの動きを見誤ったレフェリーは得点を認めなかった。この後、ロケッツが逆転負けを喫したこともあり、このジャッジは「大誤審」として報じられている。

野球もサッカーも、ほかのスポーツでも、同じように審判の微妙なジャッジが物議を醸すのは、よくあることだろう。なかには、何年経っても繰り返し報じられる誤審もある。例えば、アルゼンチンサッカー界の英雄、ディエゴ・マラドーナが1986年のFIFAワールドカップ・メキシコ大会、準々決勝アルゼンチン対イングランド戦で、手を使ってボールを押し込んだゴールは、「神の手」として語り継がれている。

ちなみに、このハンドを見落としたブルガリア人の副審、ボグダン・ドチェフさん(2017年に80歳で逝去)は生前、「ディエゴ・マラドーナは私の人生を壊した」と言い残していたそうだ。

誤審は選手、チーム、審判ら当事者に、大きなダメージを与える可能性があり、ファンも正確なジャッジを求めている。そこで、スポーツ界は「人間の判断力には限界がある」というスタンスで、誤審の数をできる限り減らすための努力を重ねてきた。

例えばMLB(メジャーリーグベースボール)では2014年、監督が審判にビデオ判定を要求できる「チャレンジ方式」が導入され、サッカーでは、2018年のワールドカップ・ロシア大会より、ビデオ判定制度「ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)」が正式採用された。NBAも2019-20シーズンからコーチ・チャレンジ制度(1試合に1度、レフェリーにインスタントリプレイを求められる制度)が始まっている。

MLBでは1シーズンで3万超の誤審

テクノロジーの進化によって、この流れはさらに加速している。MLBが開発を進めているのは、「Automated Ball-Strike System(ABS)」だ(編集注:「ロボット審判システム」とも呼ばれる)。投手が投げたボールを「TrackMan」という名のレーダーシステムが捕捉してストライクとボールを瞬時に判断し、イヤホンを着けた審判に転送。審判はそれを参考にしながら、打者のスイングなどを総合的に見て、ジャッジするという仕組みになっている。

ABSはMLBと提携している独立リーグのアトランティック・リーグで2019年シーズン後半に導入されたほか、アリゾナ・フォールリーグ(毎年オフシーズンに行われるMLB傘下の教育リーグ)でも使用され、一定の成果を示した。

この結果を受けて、MLBは2020年中にMLB傘下のマイナーリーグの一つであるフロリダ・ステートリーグ(4軍に相当)で試験運用することを検討しており、これがうまくいけば2021年にマイナーリーグのトリプルA(2軍に相当)で使用すると報じられている。

昨年12月には、MLB審判協会が、今後5シーズンの労働契約の一環として、ABSの開発とテストに関してMLBと協力することに合意したと報じられた。

将来的にABSの本格的な導入を後押しするこの合意の背景には、恐らく昨年4月に発表されたボストン大学の論文が影響している。同大学の研究チームが、 MLBの公式統計データベースを用いて2008年から2018年まで11シーズンに投げられた約400万球を分析し、審判による誤審について分析した内容で、2018年の1シーズンだけで3万回を超える誤審が発生していたことが記されている。

ストライクとボールの判定は、審判にとって最も重要な仕事の一つだろう。そこで3万回超の誤審が明らかになったことで、まさしく「人間の能力の限界」が証明されたのだ。

テニス、体操の判定には日本企業のテクノロジーが採用

ほかのスポーツでもテクノロジーの導入が進んでいるが、意外なことに日本の関わりが深い。2006年、いち早くビデオ判定を取り入れたテニスでは、「ホークアイ」と呼ばれる自動ライン判定システムが採用されている。

このシステムを開発したイギリスのホークアイ・イノベーションズは日本のソニーの子会社だ。ホークアイを活躍の場を広げており、2012年、FIFA(国際サッカー連盟)にゴール判定技術が採用され、現在のVARにも使用されているほか、卓球のTリーグ、バレーボールのVリーグでも、ホークアイの審判判定補助システム「スマートリプレイ」が導入されている。

高速で複雑な動作の判定が求められる体操競技では、富士通が開発した3DセンサーとAIを活用した採点支援システムの運用が始まっている。競技者の動作をセンシングし、演技を3Dで表現することでさまざまな角度から検証できるシステムで、2018年11月に国際体操連盟(FIG)が採用を決定し、体操ワールドカップ、世界選手権のあん馬、つり輪、男子跳馬、女子跳馬の4種目で使用されている。

富士通と国際体操連盟は、残り6種目でもシステムを適用できるように検証を進めており、いずれ体操の全競技で採用されるだろう。

企業は絡んでいないが、柔道では2000年、オリンピック・シドニー大会の100kg超級決勝戦で日本の篠原信一選手が誤審で敗れたことがきっかけとなり、日本からの働きかけで、2007年から3台のビデオカメラで3方向から撮影するビデオ判定がスタートした。

2030年までにロボットが審判を務める?

こうした取り組みによって、スポーツ界の誤審は確実に減っているだろう。しかし、気になることが一つある。現在は、審判をサポートするためにテクノロジーが使われているが、いずれはAIが人間の審判にとって代わるのではないか?

世界的な未来学者、イアン・ピアソン博士は、「VARからの自然な進歩」として、サッカーの欧州トップリーグで、2030年までにロボットがレフェリーを務めるようになると予想している。

サッカーは人数が多い(計22人)うえ、ピッチが広く、接触プレーも多いため、スポーツの中でもジャッジが難しい部類に入るだろう。もし、ピアソン博士の言う通りサッカーでロボットレフェリーが導入されるとしたら、サッカーよりジャッジするポイントが少ないスポーツでも、ロボットレフェリーが導入される可能性はある。

誤審を撲滅するという大義名分のために、人間の審判は不要になるのか。それとも、共存するのか。先述したMLB審判協会は、新たな労働契約のなかで、ABSの開発に協力することに加えて、早期退職を可能にするための規定のなかで、報酬および退職手当の引き上げについても合意している。

<了>

JリーグはVAR導入を見送るべき! 先にやるべきステップを間違うと大きな歪みになる

なぜプロ野球はMLBに観客数で勝ってチケット収入で負けるのか? 専門家が解説する仕組みの違い

新国立は「時代遅れ」になる? カギとなる「街と一体化」は欧州最新スタジアムでも

建設費16億ドルのメルセデス・ベンツ・スタジアム 最新テクノロジーで変わる「ファンの体験」

リバプール、マンUが狙う更なるビッグマネー。欧州ビッグクラブの最新「金の稼ぎ方」

AI活用でNBA初優勝! トロント・ラプターズの独自補強を支えた性格分析

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

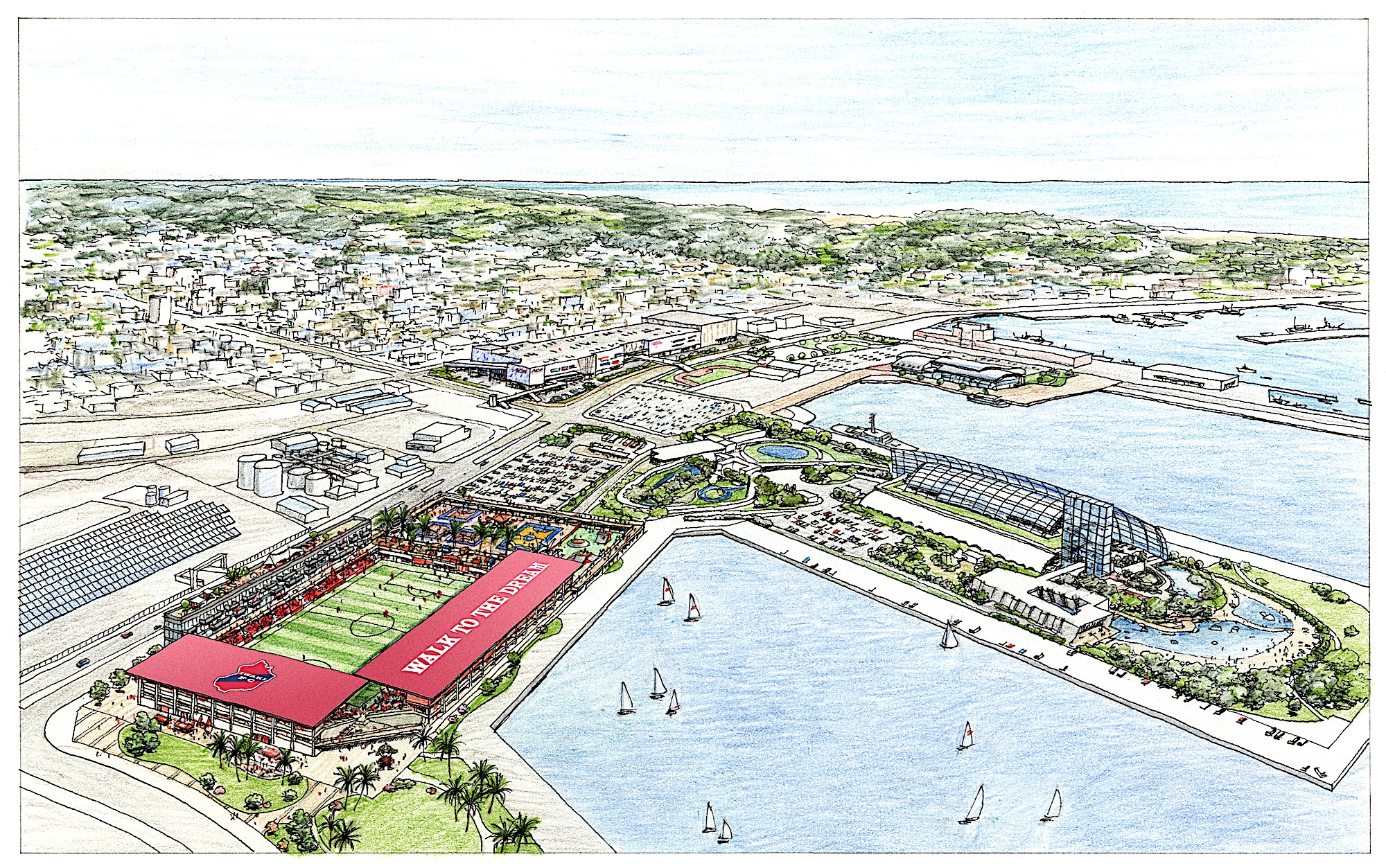

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

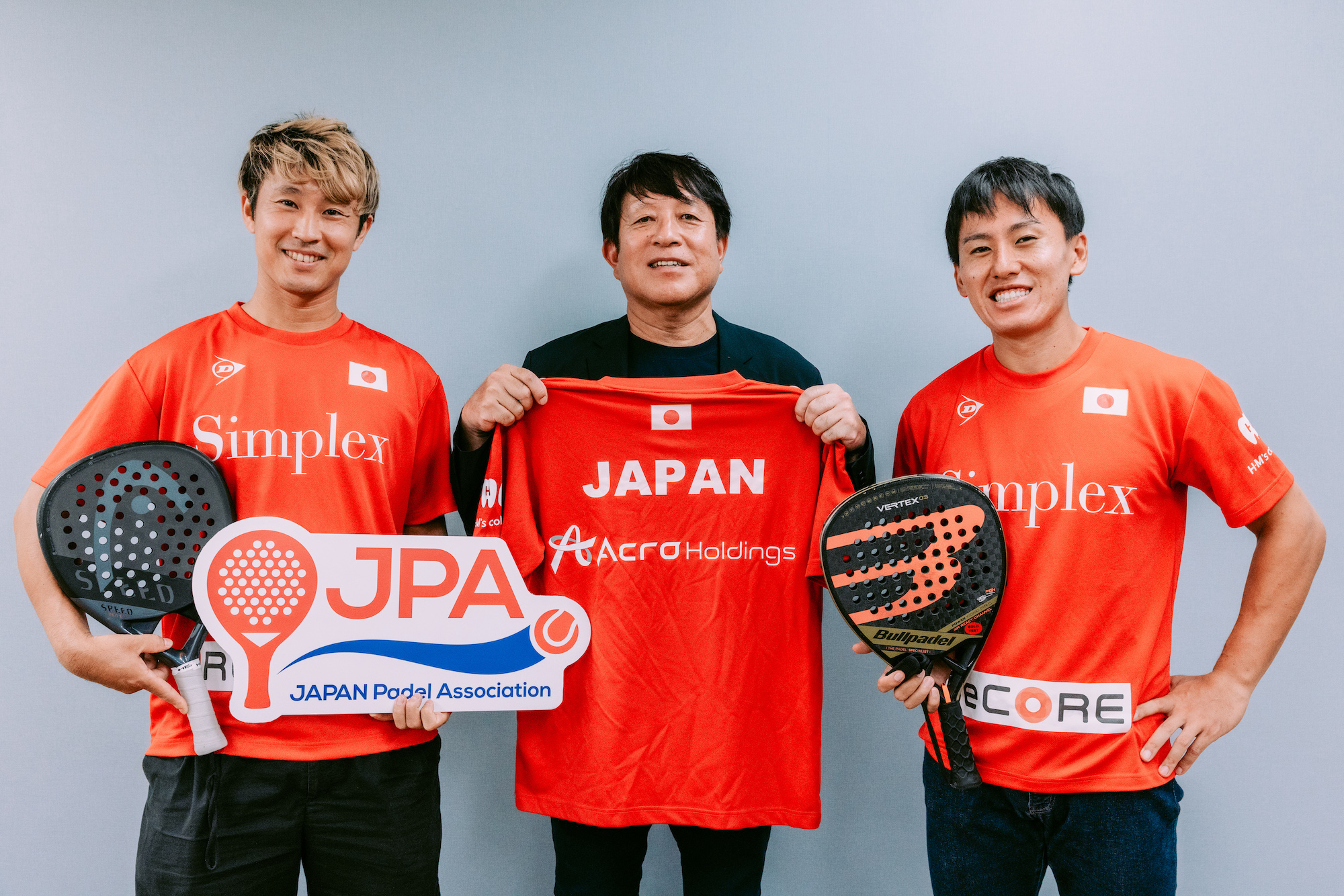

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology