ドイツサッカーの育成は間違っていたのか? 現地指導者と考えるW杯早期敗退の要因と、育成改革の弊害

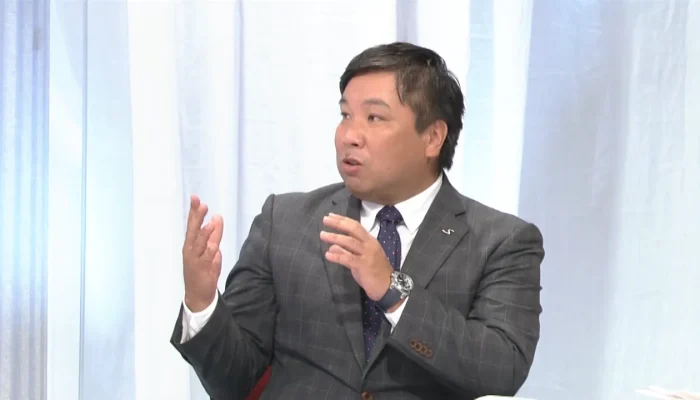

戦前の予想は大きく覆された。FIFAワールドカップ初戦で日本に敗れたドイツは、続くスペイン戦に引き分け、コスタリカ戦には勝利したものの、惜しくも得失点差で決勝トーナメント進出を逃した。優勝候補の一角と期待されながら、前回ロシア大会に続き2大会連続グループステージで姿を消した。現状に甘んじることなく、常に育成改革を繰り返し、世界最高峰の育成環境を持つといわれるドイツ。では、その育成は失敗だったのか? 自身もドイツで育成年代の指導に携わる中野吉之伴と、ドイツで長年育成年代に関わる指導者クラウス・パプストとの対話のなかで見えてきたものとは。

(文=中野吉之伴、写真=Getty Images)

10年近くクローゼの後継者が不在。「もしドイツに…」

「もしドイツにオリヴィエ・ジルーのようなFWがいたら……」

声の主はクラウス・パプスト。ドイツ人の育成指導者で、ブンデスリーガのFCケルンで育成指導者、統括部長を務めた人物だ。FIFAワールドカップ・カタール大会におけるドイツ代表の戦いぶりについて話を伺ったとき、冒頭の話が出てきた。

名前が挙がったフランス代表FWジルーは36歳ながら、大事な初戦のオーストラリア戦で2ゴールを決めるなど、今大会でも4得点をマークしてフランスの2大会連続の決勝進出に貢献。前線でボールを収め、相手DFをブロックして仲間の攻撃をサポートし、長身を生かしたヘディングや強烈かつ狡猾なシュートで得点を量産するストライカーとしての価値を証明した。

現在のドイツには絶大な信頼をおけるFWが不在。2014年ワールドカップ・ブラジル大会を最後に代表を引退したミロスラフ・クローゼの後継者が、まだいない。

実際にカタール大会初戦の日本戦でも、ゲームを支配しながらPKによる1点しか奪えなかった。どれだけチャンスをつくり出したとしても、ゴールを決めることができなければサッカーというゲームでは優位に立つことはできない。そして、ドイツに点取り屋が生まれないというディスカッションはもう10年近くずっとされている。

ドイツサッカー連盟(以下DFB)は、2014年にワールドカップで優勝した直後に、層の薄さが指摘されていたセンターフォワードやサイドバックといったポジションの選手を育成するためのプロジェクトをスタートさせており、その一つの結果として18歳でカタール大会のメンバー入りを果たしたユスファ・ムココや、今大会は負傷でメンバーから外れたが、2021年のUEFA U-21欧州選手権の得点王のルーカス・ヌメチャという選手などが出てきている。こうした取り組みはすぐに結果は出ない。これから少しずつ、センターフォワードタイプの選手もまた増えてくるのではないかと見られてはいる。

ドイツサッカーが向き合うべき問題は、もっと深いところにある。

選手育成のカギとなるのは指導者。ドイツのグラスルーツの現状は?

カタール大会でのドイツ代表のメンバーを見ても、普段からUEFAチャンピオンズリーグでプレーしている選手ばかり。クオリティが足らないというのには違和感がある。ただ、だからドイツの育成はこのままで大丈夫だ、ということはない。

正直なところ突き抜けた選手が出てこないというのは、これまでのドイツでもあった。それでもワールドカップで4度優勝できたのは、他国を凌駕するチーム力があったからだ。2014年ブラジル大会もそうだった。だが、その特長だったはずのチーム力が、どうにも不安定なのが昨今のドイツだ。そしてその風潮は、グラスルーツにおける育成年代でも感じさせるものがある。

「DFBは常に変化をもたらそうとしている。サッカーを始めたばかりの子どもたち誰もがボールに触れて、仲間とともにプレーできる体験ができるように、例えば、低学年の試合形式をミニゴール4つのコートで3対3でプレーするフニーニョを導入したり、さまざまなアプローチを行っている。ただ……」

パプストはそう言うと、少し時間を置いて、頭を整理してから再び話を続けた。

「私が思うのは、まったく別のところにもっとフォーカスするべきということだ。マティアス・ザマーがDFBスポーツディレクター時代にこんなことを言っていた。もう15年以上前かな。

『選手育成のカギとなるのは指導者だ。育成年代、幼稚園児から小学生年代に優れた指導者が必要なんだ。そしてその年代で指導者をやりたいと思えるような環境をつくることが大切だ』

実際にいま、そんな環境がドイツのグラスルーツにあるかと言われたら、ない。それが現実だ。本来、育成指導の現場というのは『いつかブンデスリーガの監督になりたい』という野心を持った若手指導者の腰掛け場であってはならない。そして『プロクラブのアカデミーでなければ優れた指導者がいない』のが現状だ。

どこにでもあるような草の根の地域クラブでも、プロフェッショナルな指導者が関われるような仕組みづくりは、努力すれば実現できるのではないだろうか?」

ドイツ国民にとってサッカーは、間違いなくナンバーワン・スポーツだ。他のスポーツと比べても圧倒的にサッカーを選ぶ子どものほうが多い。連盟登録人数はいまも変わらず世界最多だ。それでも、スポーツをやる子どもたちがどんどん減ってきているという現実を正しく認識しなければならない。

子どもたちが無条件でサッカーグラウンドに集まってくるという時代は終わっている。だからこそ、子どもたちがサッカーを本質から理解している指導者のもとでトレーニングができているのかどうか問われている。どんな環境と形式で試合をし、なにを目的に取り組むべきなのか、といったことをもっと深いところで重要視される必要が出てきているのだ。仲間と一緒にサッカーの楽しさを感じ、もっとサッカーをやりたい、もっといいプレーがしたい、そう思う子どもたちをサポートし、チームとしてプレーすることの大切さを伝えるための指導が大切だ。

お父さん・お母さんコーチ+育成コーディネーターという可能性

パプストが一つのアイデアを口にする。

「ドイツのグラスルーツにもすでに多くの優れた指導者はいる。ただし、幼稚園児や小学生の指導者は、基本的にどこもお父さん・お母さんコーチだ。彼らの尽力にはとてもリスペクトしているし、彼らのような存在がなければ機能しないのも確かだ。ただ、彼らはみんなボランティアで関わってくれている。とても指導者専任ではやっていけないのが現状だ。例えばアメリカだと育成指導者にお金をかけるのが普通だが、ドイツは違う。そして、彼らにだけ頼るのは間違っていると思うんだ」

お父さん・お母さんコーチが子どもたちのためにと時間をつくって、グラウンドに立ってくれている。では、彼らが無理なく、自分たちのトレーニングクオリティを高めるために、何ができるのかをもっとシステマティックに考えなければならないとパプストは訴える。

「私はスペインに何度も指導者研修で訪れて、長期的に現場で学び続けてきたからわかる。スペインには、優れた育成指導者が本当にたくさんいる。勝つ、負けるだけではなく、どのようにサッカーを学び、どのように身につけていけばいいのかを育成現場の指導者たちがよく理解している。もちろん、ただスペインの真似をしてもうまくはいかない。ドイツ社会に合った形で指導者のサポートを考えなければならないと思うんだ。

例えばだけど、グラスルーツの各クラブに『育成コーディネーター』という職をつくって、その人が専任で指導者育成に携わるようにしたらどうだろう? 各年代のお父さん・お母さんコーチのトレーニングに顔を出して、トレーニングデモンストレーションをしたり、アドバイスをして、フィードバックをして、という機会を持つことができたら素晴らしいじゃないか。DFBが予算をサポートして、クラブの月謝を少し上げて、それだけで実現可能な話だと思うんだ」

ドイツのグラスルーツクラブではボランティアでの活動が美徳とされているので、子どもたちが払う会費は非常に安い。筆者の子どもたちがプレーしているクラブでは年間60ユーロほど。日本円で約8000円だ。もちろん月謝はない。自前のグラウンドとクラブハウスがあるため場所代や移動費もかからない。ユニフォームもクラブ持ちなのでお金がかからない。

ドイツではその恩恵があるから、どんな環境に置かれた子でも、サッカーや他のスポーツを楽しむことができる。この素晴らしいシステムは決してなくしてはならないし、ドイツ社会における大事な財産だ。そのうえで、時代が変わり、求められることも変わってきているのだから、年間会費を120ユーロにするくらいの変化はあってもいいのかもしれない。月換算で5ユーロ(約700円)アップすることで、トレーニング全般や、指導者の立ち振る舞いのクオリティが上がるのなら、素敵なことではないか。

専門家の研究結果による指針に、子どもたちのサッカーを合わせる弊害

そうした現場の問題をDFBは敏感に察知して、対策を練ることが求められるわけだが、その点でパプストは心配なことがあるという。それは特にここ5年ほどの間、さまざまな分野の専門家・研究者の意見が、大事な決断に影響を及ぼしている傾向があるからだ。

「フランクフルトに新設されたDFBアカデミーは素晴らしい施設だと思う。そこでさまざまな研究が行われ、各分野の専門家が密にコミュニケーションが取れるというアイデア自体は本当に素晴らしい。でも、大事なのは実践の場だ。

専門家による多くの研究報告は、現場の人間ならすでに知っていることも多いんだ。少人数でサッカーをすることで、ボールコンタクトが増えて、子どもたちが楽しくサッカーできるというのも、普通に論理的な話だし、僕らは昔から取り入れている。だからそれらを、例えば先述のフニーニョを導入するのは大切なことだ。

ただ、それに縛られすぎてしまうのは、どうだろうか? 例えばいま私が指導しているU-13年代は非常にいいんだ。スキル的にも、戦術的にも、判断の面でも、フィジカルの面でも、かなりのことができる。11人対11人でやってもまったく問題がないと思うんだ。誰の成長も損なわない。そして、11対11にすることでそれぞれのボールタッチ数が減るとも思えない。子どもたちの成長に応じた練習・試合環境が持てるように考えられるべきなんだ。

では誰がどのようにその線引きをするのか?

だからこそ、グラスルーツに優れた指導者が必要なんだ。優れた指導者がいたら、小学校低学年でもクオリティの高いサッカーが実践できる。目先の試合の結果にだけこだわらないで、子どもたちみんなを試合で起用して成長を促すこともできる。そのようなサッカーの本質を理解する指導者がいれば、草の根の育成年代でもサッカーは機能する。

あらゆる研究はヒントになる。でも研究結果による指針が先にあって、子どもたちのサッカーをそこに合わせなきゃいけない、だとおかしくなってしまう。捉え方を複雑にしすぎてはならないんだよ」

思考停止にならず、謙虚に、貪欲に、さらなる成長のために

ここ数年間、個々の成長に合ったサポートやトレーニングというものが独り歩きして、その先、誰がどう成長するのか誰もわからないはずの育成年代でも、本来チームスポーツであるはずのサッカーを個人競技のように捉えて指導する若い指導者が増えてきているのは気がかりなところだ。

かつてヨハン・クライフが言っていた。

「サッカーはとてもシンプルなスポーツだ。だがシンプルにプレーすることほど難しいことはない」

ドイツは研究熱心だ。だからこそさまざまな分野で発展している。常に現状に満足せず、貪欲な取り組みでさらなる成長へとチャレンジしている。でも、原点を忘れてはならない。いまドイツに必要なのは、新たな取り組みではなく、ねじれてしまった歪みを解きほぐし、原点からサッカーを見つめ直すことなのかもしれない。研究結果をもとにした論理的で効率的な方向性を追求しすぎてしまったら、例えば今後クローゼのような特別な才能が生み出される土壌を失う危険性が大いにあるのだ。

そしてそれは、日本においても、非常に重要な視点ではないだろうか。

「ドイツに勝ったから」、あるいは「スペインに勝ったから」、日本の育成が正しかった、育成のあり方すべてが問題ない、というわけではないはずだ。思考停止にならず、謙虚に、貪欲に、子どもたちの成長のための取り組みと向き合い続けることが大切なのだ。そしてときには、先を急ぎすぎず、現場の指導者や、なにより子どもたちの声に耳を傾け、原点を見失っていないか確認しなければならない。サッカーの、スポーツの大切な本質を忘れずに、子どもたちの未来と向き合い続けていきたいではないか。

<了>

フランスサッカー界から“逸材が生まれ続ける”背景。「移民融合」の功罪と「解放感」の重要性

なぜトッテナムは“太っていた”ハリー・ケイン少年を獲得したのか? 育成年代で重要視すべき資質とは

子供のサッカーは課金ゲームではない。世界と逆行する日本でガナーズ代表・幸野健一が目指す育成クラブ改革

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

吐き気乗り越え「やっと任務遂行できた」パリ五輪。一日16時間の練習経て近代五種・佐藤大宗が磨いた万能性

2024.10.21Career -

112年の歴史を塗り替えた近代五種・佐藤大宗。競技人口50人の逆境から挑んだ初五輪「どの種目より達成感ある」

2024.10.18Career -

アスリートを襲う破産の危機。横領問題で再燃した資金管理問題。「お金の勉強」で未来が変わる?

2024.10.18Business -

指導者育成に新たに導入された「コーチデベロッパー」の役割。スイスで実践されるコーチに寄り添う存在

2024.10.16Training -

最大の不安は「引退後の仕事」。大学生になった金メダリスト髙木菜那がリスキリングで描く「まだ見えない」夢の先

2024.10.16Business -

日本卓球女子に見えてきた世界一の座。50年ぶりの中国撃破、張本美和が見せた「落ち着き」と「勝負強さ」

2024.10.15Opinion -

33歳で欧州初挑戦、谷口彰悟が覆すキャリアの常識「ステップアップを狙っている。これからもギラギラしていく」

2024.10.10Career -

海外ビッグクラブを目指す10代に求められる“備え”とは? バルサへ逸材輩出した羽毛勇斗監督が語る「世界で戦えるマインド」

2024.10.09Training -

「周りを笑顔にする」さくらジャパン・及川栞の笑顔と健康美の原点。キャリア最大の逆境乗り越えた“伝える”力

2024.10.08Career -

バルサのカンテラ加入・西山芯太を育てたFC PORTAの育成哲学。学校で教えられない「楽しさ」の本質と世界基準

2024.10.07Training -

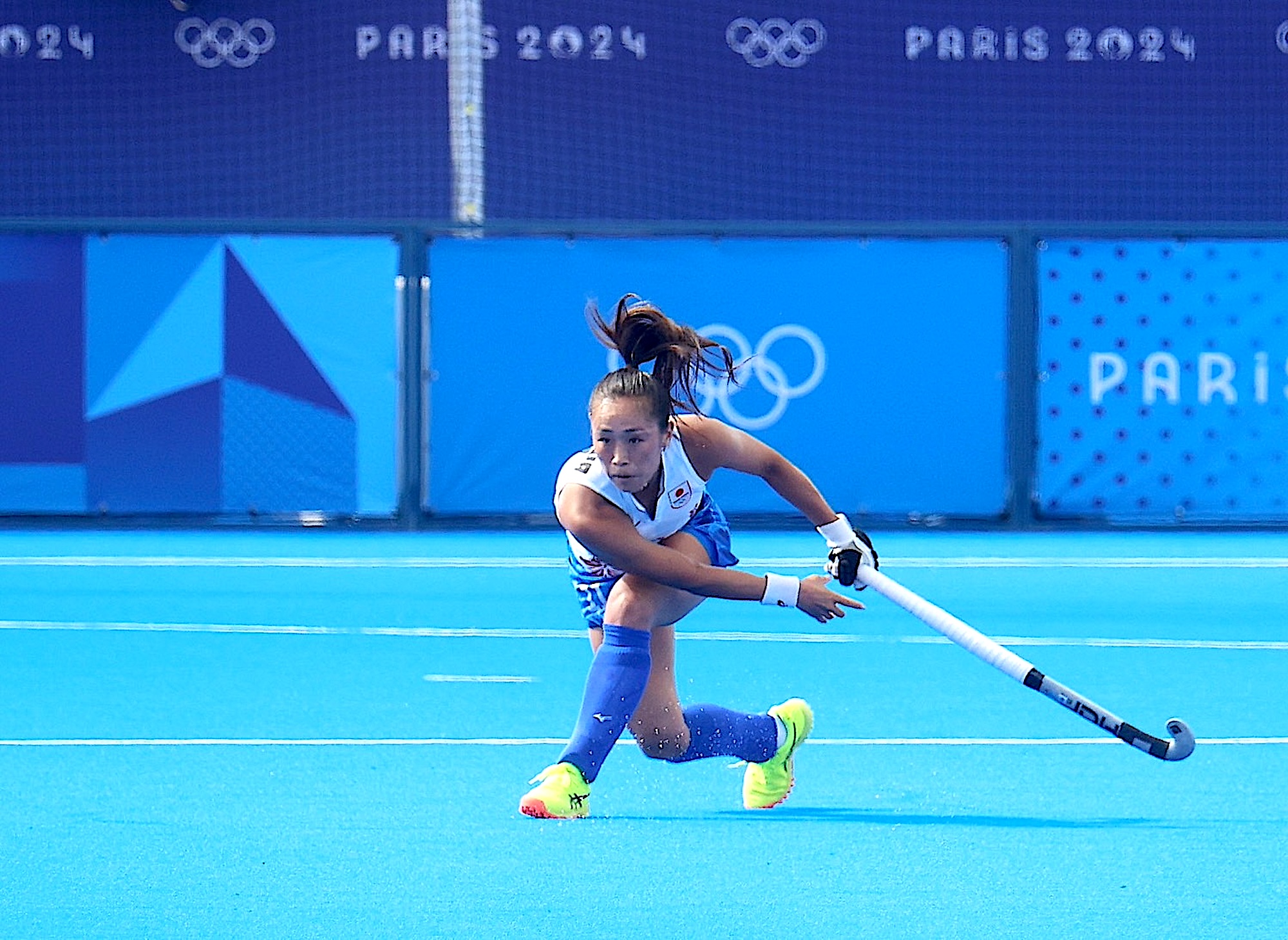

「ホッケー界が一歩前進できた」さくらジャパンがつかんだ12年ぶりの勝利。守備の要・及川栞がパリに刻んだ足跡

2024.10.07Career -

9歳で“飛び級”バルサ下部組織へ。久保建英、中井卓大に続く「神童」西山芯太の人間的魅力とは

2024.10.04Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

日本卓球女子に見えてきた世界一の座。50年ぶりの中国撃破、張本美和が見せた「落ち着き」と「勝負強さ」

2024.10.15Opinion -

高知ユナイテッドSCは「Jなし県」を悲願の舞台に導けるか? 「サッカー不毛の地」高知県に起きた大きな変化

2024.10.04Opinion -

なぜ日本人は凱旋門賞を愛するのか? 日本調教馬シンエンペラーの挑戦、その可能性とドラマ性

2024.10.04Opinion -

デ・ゼルビが起こした革新と新規軸。ペップが「唯一のもの」と絶賛し、三笘薫を飛躍させた新時代のサッカースタイルを紐解く

2024.10.02Opinion -

男子バレー、パリ五輪・イタリア戦の真相。日本代表コーチ伊藤健士が語る激闘「もしも最後、石川が後衛にいれば」

2024.09.27Opinion -

なぜ躍進を続けてきた日本男子バレーはパリ五輪で苦しんだのか? 日本代表を10年間支えてきた代表コーチの証言

2024.09.27Opinion -

欧州サッカー「違いを生み出す選手」の定義とは? 最前線の分析に学ぶ“個の力”と、ボックス守備を破る選手の生み出し方

2024.09.27Opinion -

なぜラグビー日本代表は若手抜擢にこだわるのか? 大学生にチャンス拡大、競争の中で磨き上げられる若き原石

2024.09.25Opinion -

ヤングなでしこが3大会連続のW杯ファイナリストへ! ビッグクラブも熱視線を送る“登竜門”をくぐる新ヒロインたち

2024.09.20Opinion -

FC町田ゼルビア、異質に映る2つの「行為」を巡るジャッジの是非。水かけ、ロングスロー問題に求められる着地点

2024.09.14Opinion -

張本智和・早田ひなペアを波乱の初戦敗退に追い込んだ“異質ラバー”。ロス五輪に向けて、その種類と対策法とは?

2024.09.02Opinion -

「部活をやめても野球をやりたい選手がこんなにいる」甲子園を“目指さない”選手の受け皿GXAスカイホークスの挑戦

2024.08.29Opinion