カタールW杯で輸送できるスタジアムが登場!? 「コンテナ」が実現する持続可能な空間サービス産業

来年カタールで開催されるFIFAワールドカップの開催スタジアムの一つに、「コンテナ」を最大限利用することで注目を集めるラス・アブ・アブド・スタジアムがある。輸送時に使用したコンテナユニットそのものもスタジアムのパーツとして使用し、さらに大会終了後には再びコンテナに収納して“スタジアムの輸送”が可能だという。スタジアム・アリーナの専門家・上林功氏が、これまでも安価で持ち運びも容易な建築物として活用されてきたコンテナが、スポーツ界にもたらす効果と可能性を検証する。

(文=上林功、写真=GettyImages)

「コンテナ」が実現するスタジアムの多用途利用

新型コロナウイルス感染症の猛威は、これまで3密が生む熱狂に支えられてきたともいえるスタジアムやアリーナのカタチを変えていくと考えられます。一方でまだコロナに対してどのような対策がベストであるかわからない現在、われわれはスポーツ興行を徐々に再開しながらより良いカタチを検討し、改善する方法を手探りで模索しなければなりません。

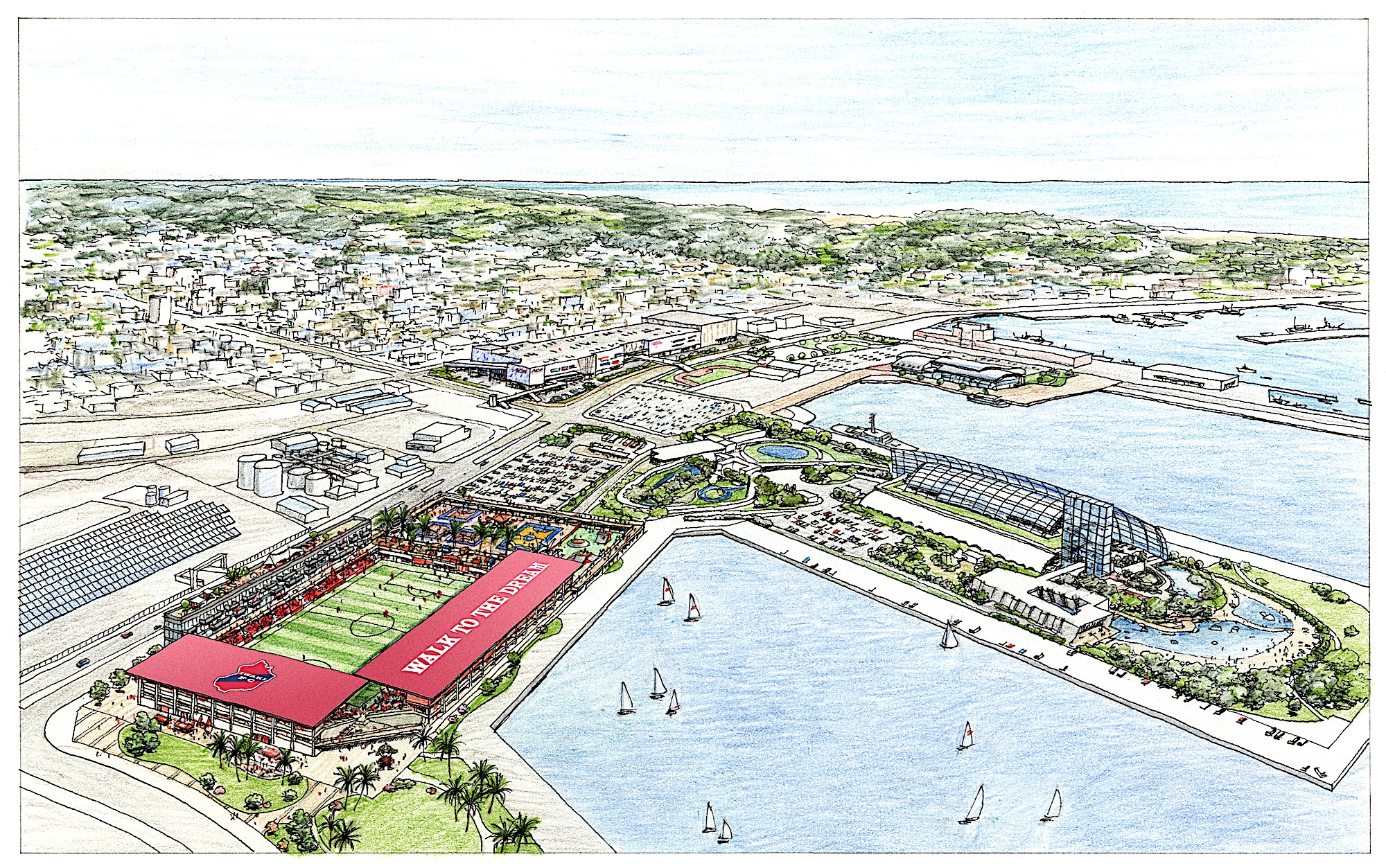

今回はスタジアムの段階的整備の具体的方法として「コンテナ」に注目したいと思います。1月31日にFC今治がリリースした新スタジアム「里山スタジアム」のなかで試合開催の有無によって利用方法が変わるコンテナユニット「里山ボックス」の概要が示されました。試合日にはフィールド側にホスピタリティシートとして開放し、試合のない日にはオープンスペース側に開放して売店とする重ね利用は、仮設的な使い方だけではなくスタジアムの多用途利用を手助けする役割を担っています。

さまざまなコンテナユニットの活用事例を見ながら、ファンや利用者のニーズにあわせ変化するスタジアムの将来像について考えてみたいと思います。

実はあなたの身近にも。意外と多いコンテナユニットの利用

コンテナユニットの利用というとこれまでなかった新しい方法のようにも聞こえますが、その導入事例は古く、身近なところで利用されています。プレファブ(プレハブ)住宅などユニット化した建物機能は建設の手間を抑え、工期と施工の手間を省略してくれるとの考えもあり、コンテナの店舗利用などは古くからありました。とはいえ、もともとは輸送運搬用の箱なので建築物としては限界もあり、どのようにコンテナユニットを利用するかに工夫が凝らされました。

1986年、建築家の石山修武氏はメインフレームとしてコンテナを利用した個人住宅「神官の間」を発表。3層に重ねたコンテナを中心に材料を立てかけ、シンボリックな住宅を構想しています。コンテナはそれ単体で丈夫な構造をしていることもあり、建物のベースとなる構造として導入されています。同氏はその後も新木場の物流センターなどコンテナを利用した建物を提案しています。「コンテナは世界で最も安価な空間パッケージ」とコスト面に注目しながら、空間のパッケージ化と入れ替えのしやすさといった土地に固定されない移動・転換のしやすさについて挙げています。

また建築家の坂茂氏は海上輸送されるコンテナを使って寄港先の空地を利用してコンテナを積み上げ、映像作家・写真家グレゴリー・コルベールの作品展を行うミュージアム「ノマディック美術館」を提案しています。この建物は移動式建造物と呼ばれ、期間限定で建てられたあとは解体され世界の別の港へ移っていきます。この施設は外壁部分を市松状にコンテナを積み上げることで大空間をつくることにチャレンジしており、コンテナユニットそのものは比較的小さくてもまるで積み木細工のように組み合わせによって大きな施設をつくることができることを示しました。同氏はのちにこの方法を東日本大震災での復興住宅供給にも活用しています。

新しい発想は常に独創的な人々によって提案され、それらが徐々に社会実装されていく流れを持っています。輸送運版用のコンテナは単体のフレームが丈夫、運搬・入れ替えがしやすい、制約はあるものの大きな建物をつくることができる、などのことから現在もその利活用についてはさまざまな建物に提案が行われています。

現在、建築関係でもっともコンテナユニットを利用している建物としてはトランクルームが挙げられると思います。街中の空き地や郊外に出ると見かけるトランクルームは、自宅に収まらない荷物などを収納する専用施設で、多くは物流用コンテナを改造し積み上げることで収納効率を上げています。もともと運搬輸送用ですから、モノを収納するのは理にかなった利用方法といえます。個人で家に収めておくべき荷物があふれ出てしまい、街中空間を専有することで解決していると考えると面白い現象かもしれません。

またコンテナはイベント利用に適しています。近年、全国で行われるようになったオクトーバーフェストと呼ばれるイベントでは、厨房付きのコンテナユニットが並べられ、飲食の提供やユニットを使って囲うことでイベントスペースをつくるなど仮設利用をうまく使っています。近年ではさらに移動・入れ替えがしやすいようにコンテナユニットに車輪をつけて、そのまま運べるようにしているケースも見られます。

身近なコンテナユニットの利用方法を見ると、ひとまず短期間だけ利用するケースが多いようです。これだけ便利なコンテナユニットですが、プレファブ住宅のような使われ方はまだ多くはみられません。極度にパッケージ化された空間は生活空間専用に設計された建物にはかなうはずもなく、暫定的な都度利用として使われているのが実態です。空間のユニット化による使用検討は高度成長期における住宅供給問題などこれまで何度も議論されてきている話でもあります。興味のある方はぜひ調べてみてください。

コンテナユニットで拡充するスポーツホスピタリティ

一方で、空間サービスを切り分ける考え方やそれらを集密・積層させる様子はスタジアムやアリーナでのスポーツビジネスの根底ともなる、マスギャザリング(大規模集合)のマネジメントやオペレーションに通じるところがあります。

海外の国際スポーツ大会ではホスピタリティシートと呼ばれるハイエンドな観戦サービスを提供するケースが増えてきています。いわゆるVIP席やボックスシートと呼ばれるようなシートですが、最近では個別の席を豪華にするのではなく、ラウンジのような形式で一定の広さをもったスペースを専用エリアとして区切って、エリア内に入るとサービスを受けることができるホスピタリティエリアの考え方が主流です。

仮にスタジアム内にそうしたエリアを設けられない場合は、コンテナユニットを使ってイベント利用のときのように、仮設的にスタジアム外にそうしたエリアをつくります。パブリックビューイング会場に飲食機能を持たせたようなサービスが受けられる特設会場となります。

仮設建築ではあるものの、ほぼ常設化してコンテナユニットをさらに改造するケースも見られます。楽天生命パーク宮城では2016年にコンテナ24台を連結した2階建てのカフェを設置、2020年には国内初のスタジアム敷地内の宿泊施設となる「Rakuten STAY × EAGLES」として改修し、デッキからは試合観戦できるなどさらなる観戦体験の充実を図っています。改修のしやすさに加え、コンテナそのものを利用したブルータル(荒々しい)なデザインは、単に利便性を突き詰めるだけでなくスタジアムの雰囲気にもマッチしているように思います。

以前は、仮設物として建設に関する確認申請などの行政手続きを免除されるケースもありましたが、現在ではほとんどが一般的な建築と同じような扱いを受け、申請も通常の建物と同じように必要となっています。一見するとコンテナユニットを利用するメリットをあまり感じませんが、現在ではコンテナユニットのリース化によるイニシャルコストの低減、コンテナユニット用の設備機器やオプションの充実など、数年でサービス内容の更新を検討するようなスポーツ興行の現場において、適合する事例が出てきています。今治の里山スタジアムなど今後のコンテナユニット利用の広がりに期待するばかりです。

コンテナユニットの「輸送できるスタジアム」!?

コンテナユニットは積み上げることによって建設が容易であるとともに、逆に分解も容易であるともいえます。2022年カタールで行われるサッカーのFIFAワールドカップに向けて、現在複数のスタジアムが建設されていますが、その中の一つラス・アブ・アブド・スタジアムは他のスタジアムとは一線を隔すモジュール方式を採用しています。

規格化された鉄骨やコンポーネント化(部品化)された観客席や屋根は分解可能となっており、これらを詰め込んだコンテナユニットそのものもスタジアムの壁や床のパーツとしています。大会後にはスタジアムを分解してコンテナに戻すことで、敷地を更地に戻し、コンテナユニットを次回のワールドカップでも再利用する「ビルディングブロック」を計画として進めています。

大規模国際スポーツ大会でのスタジアム部品の再利用はロンドン五輪での座席の再利用や仮設材そのものの利用などがみられますが、これらをパッケージにして、まるまるスタジアムを輸送できるようにしたのはこれが初となります。一方で、東京五輪で使用される有明体操競技場も仮設建設ですが、大会後10年程度そのまま使い続けられるなど「仮設って何だっけ?」と思える建物となっています。

また単に簡単につくることができるといった目先のことだけでなく、敷地にいかにインパクトを与えるかを検討している点も見逃せません。ラス・アブ・アブド・スタジアムではワールドカップを含めた短期間で敷地周辺のにぎわいを生み、敷地の不動産価値を上げ、大会後には更地に戻すことで都市開発によるさらなる投資を呼び込む高サイクルで持続可能な仕掛けを構想しています。コロナ禍のこともあり、仮に再開発が進まなかったとしてもワールドカップが行われた敷地とすれば、イベントスペースでも公園でもいくらでも利用価値はありそうです。

地球環境保護の観点からいっても、廃棄物の低減やスタジアムパーツの再利用による資源保護にもつながりそうです。スタジアム建設は資材が集積するなかで、CO2排出量の抑制はSDGsの観点からも大きな課題となっています。国際スポーツ大会において建設投資が右肩上がりの現状において、建てることそのものについて問うことは今後も必要となるでしょう。

コンテナユニットの利用はファンやスタジアム利用者とともに成長する地域のスポーツ環境にうまく活用できると思います。一方で、単に低コストや簡易な施設として捉えるとただのチープな設備投資に終わってしまいます。スタジアムだけでなく地域の周辺産業も含め、循環型の地域経済と組み合わせた空間サービス産業の検討が必須であると考えます。

<了>

新国立は割高? マツダスタジアム設計担当者が語る「リーズナブルなスタジアム」とは

東京ドーム改修100億円は適正? シティ全体がスタジアムとなる新しい観戦スタイルとは

新国立と神宮外苑の関係を見直すべき! 2028年ロス五輪会場が実現したスタジアムの新機軸

[アスリート収入ランキング]トップは驚きの137億円! 日本人唯一のランクインは?

PROFILE

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地

2025.06.16Career -

町野修斗「起用されない時期」経験も、ブンデスリーガ二桁得点。キール分析官が語る“忍者”躍動の裏側

2025.06.16Career -

日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」

2025.06.16Opinion -

ラグビーにおけるキャプテンの重要な役割。廣瀬俊朗が語る日本代表回顧、2人の名主将が振り返る苦悩と後悔

2025.06.13Career -

野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」

2025.06.06Opinion -

冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは

2025.06.06Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

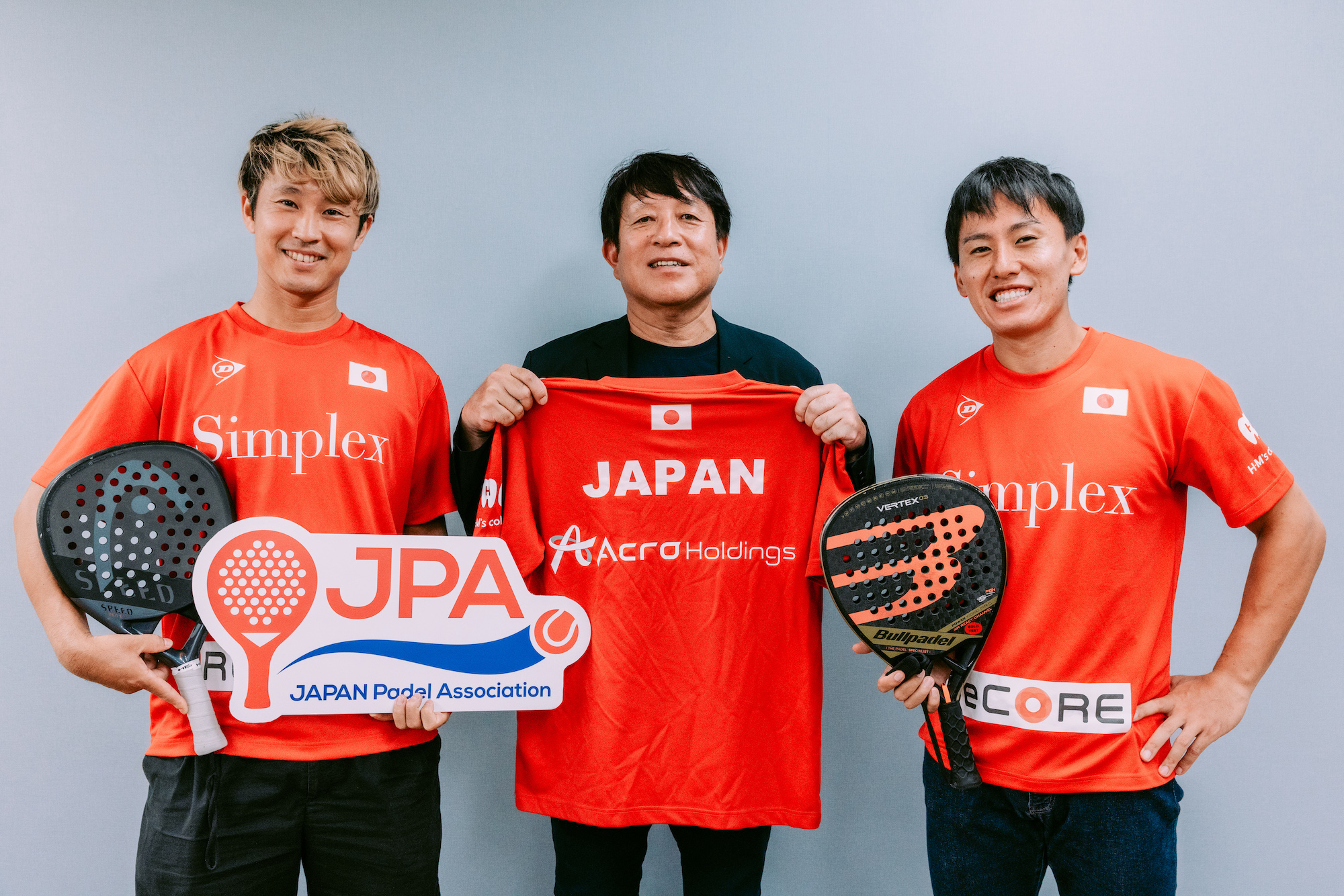

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

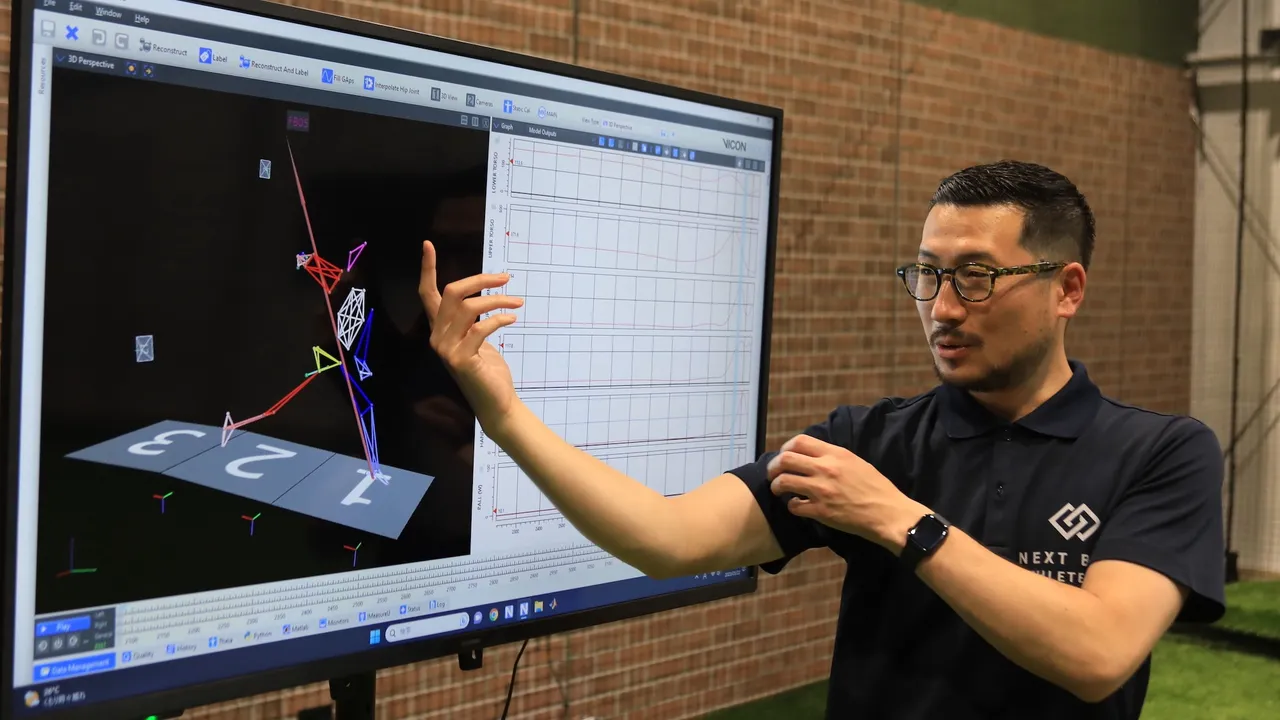

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology