なぜ“海外設計事務所”が、日本のスポーツ施設建設を手掛けるのか? その躍進の理由と背景とは

近年、日本国内のスタジアム・アリーナ計画において、海外の建築設計事務所が関わるケースが増えてきているという。これまで国内の事務所が手掛けることが一般的だった事業に、海外の事務所の躍進が見られるようになった要因とは? また、日本で活躍する海外の事務所の特徴はどこにあるのか? 自らもMazda Zoom-Zoomスタジアム広島など数々のスポーツ施設を手掛けてきた専門家・上林功氏が解説する。

(文=上林功、写真=Getty Images)

なぜスポーツ施設建設に“海外事務所”の活躍が顕著となってきたのか?

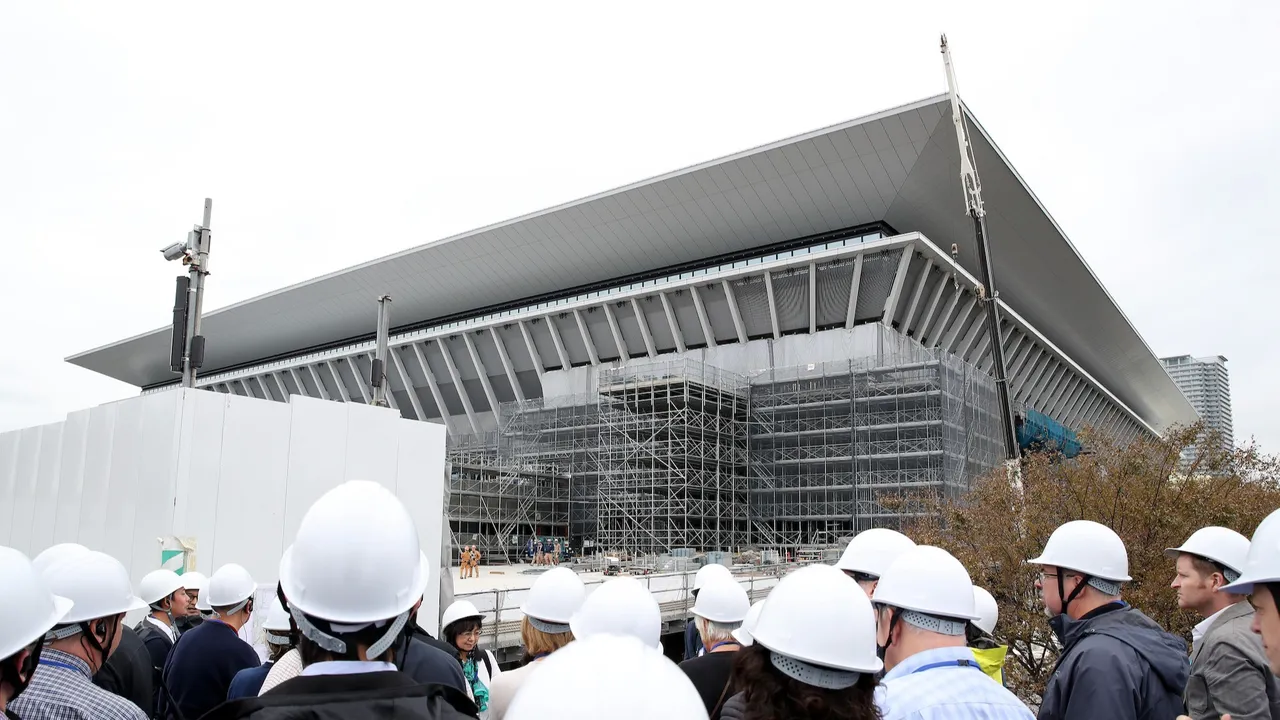

東京五輪開催に向けた新国立競技場の国際デザイン・コンクールで、最優秀賞に選ばれた後に白紙撤回され議論の的となったザハ・ハディド・アーキテクト、次点となったオーストラリアのコックス・アーキテクチャー(COX)らの建築設計事務所の案が大きな話題となりました。COXは、東京五輪において水泳競技が行われた東京アクアティクスセンター建設にも携わっています。

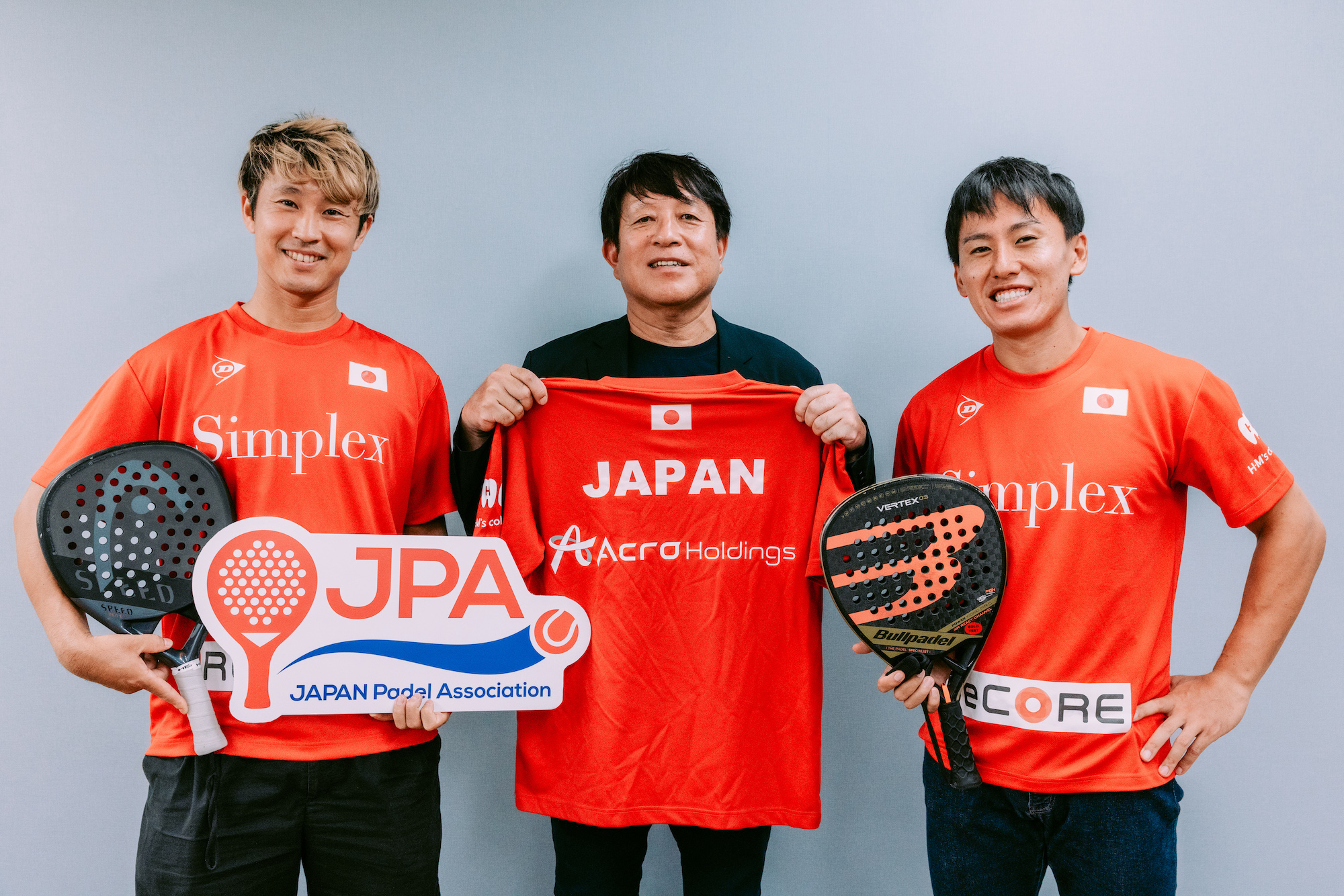

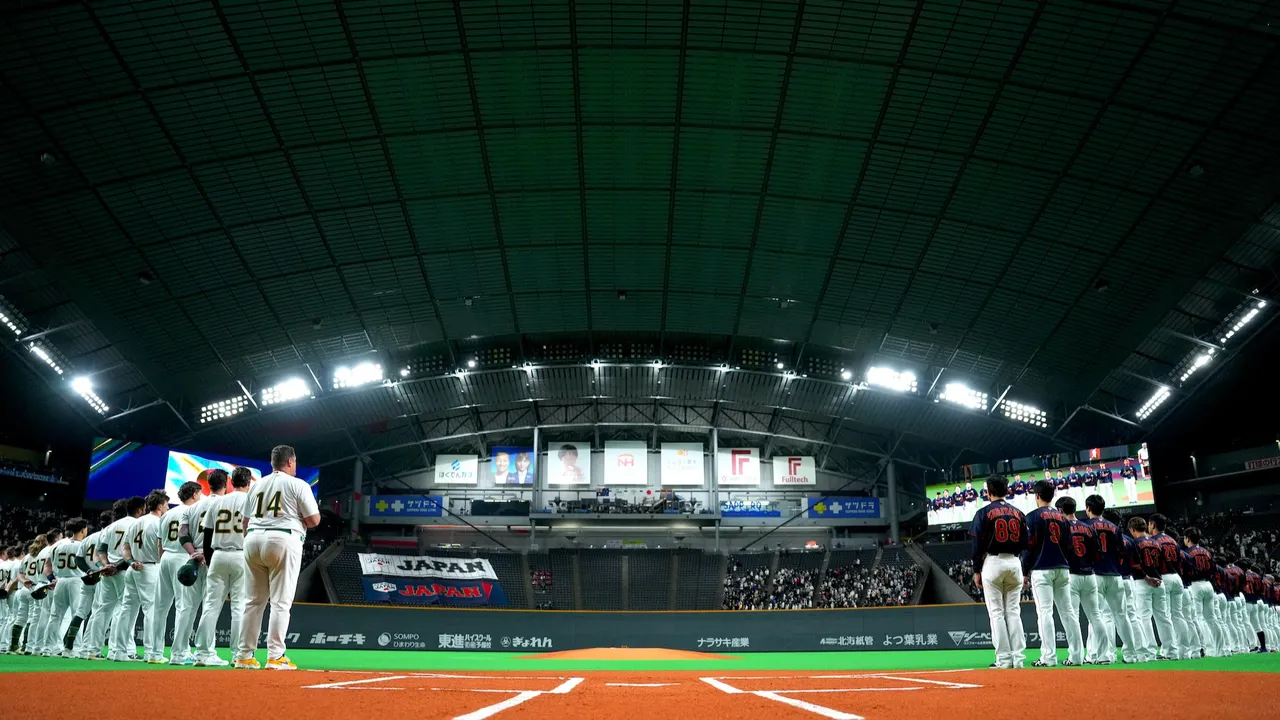

また現在、建設が進むプロ野球・北海道日本ハムファイターズ新球場のエスコンフィールドHOKKAIDOでは、アメリカの設計事務所HKSが計画をけん引するなど、近年、日本のスポーツ施設における海外事務所の躍進が見られます。

これまで日本国内の多くのスタジアムやアリーナは、日本の大手設計事務所やゼネコンと呼ばれる施工業者によって計画・建設が行われてきました。それが近年、ここまで顕著に海外事務所が進出してきた背景には、スタジアムやアリーナに求める内容が変化してきた証左だと考えられます。

今回は、なぜ国内スポーツ施設の計画において海外事務所の活躍が顕著となってきたのかについて考えたいと思います。

世界のスタジアム・アリーナを設計した“有名建築家”の存在

もともと世界的に見ても、建築計画の多くは各国の地元設計者が関わるのがほとんどです。世界を股にかけるような活動を展開するのはいわゆる有名建築家と呼ばれる人たちで、出身国に限らず世界各地を舞台とした設計提案を行ってきています。

これはスタジアム・アリーナにおいても同様で、近年の事例を見ると新国立競技場で話題となり、ロンドン五輪の屋内水泳施設(アクアティックス・センター)や2022年FIFAワールドカップ・カタール大会のスタジアム設計も行っている建築家の故ザハ・ハディドは皆さんもご存じだと思います。ほかにも、2008年の北京五輪と2022年の冬季五輪のメインスタジアムとなった鳥の巣(北京国家体育場)は建築家ヘルツォーク&ド・ムーロンの設計で、彼らはサッカースタジアムの多機能複合化事例で紹介されるスイス・バーゼルのザンクト・ヤコブ・パルクや、フィルム膜で覆われた外観が印象的なドイツ・ミュンヘンのアリアンツ・アレーナ、近年ではフランス・ボルドーのヌーヴォ・スタッド・ド・ボルドーも手掛けるなど、有名建築家によるスタジアムやアリーナは数多く存在します。

特にオリンピックやサッカーのワールドカップなど大規模なスポーツイベントの会場はシンボリックで独創的な計画が求められます。時代を象徴するという意味でも多くのスタジアムやアリーナが有名建築家の手に委ねられてきました。

一方、有名建築家以外の設計によるスタジアム・アリーナももちろん存在します。日本にも海外にもスポーツ施設を得意とする建築設計事務所が存在し、有名建築家に負けず劣らず多くのスタジアムを手掛けています。一方、世界的な評価を受けることも多い日本の建築家や設計事務所も、スタジアム・アリーナに関しては海外事務所に遅れをとっているのが実状です。2019年に日建設計がFCバルセロナの新カンプ・ノウ計画の提案で設計を受託しましたが、非常に珍しいこととしてニュースになりました。スタジアム・アリーナにおいてはやはり海外の設計者の名が挙がるのが常で、特に海外事務所については国をまたいで活躍の場を広げるなかで、近年国内でもその名を目にする機会が増えてきました。

2012年のロンドン五輪のメインスタジアム(ロンドン・スタジアム)の設計を担当したアメリカのポピュラスや、2006年ドイツワールドカップや2014年ブラジルワールドカップのスタジアムを手掛けたドイツのゲルカン・マルグ・アンド・パートナーズ、シドニー五輪の施設や新国立競技場デザインコンペの次点案などでも話題となったオーストラリアのコックス・アーキテクチャーなど、有名建築家と同様に出身国に限らないグローバルな設計提案を行っているのが特徴です。

日本で活躍する海外の建築設計事務所の特徴とは?

国内の建築設計事務所は設計のみをなりわいにしていますが、世界で活躍する海外事務所は建設プロジェクトのマネジメントやコンサルティングなど、設計だけに留まらないプロジェクト全体に関わっている点に特徴が見られます。例えば、エスコンフィールドHOKKAIDOの計画に携わるHKSは建築設計事務所というより都市計画コンサルティングに軸足を置いており、施設単体ではなく都市計画の一環としてスタジアムやアリーナのあるべき姿を提案しています。

スタジアムやアリーナはもともと住宅などとは異なり大規模な計画となる場合が多く、国内でも造園や公園などと一体と考える都市・土木的な性格を持っています。ただし、国内ではまだまだ施設の発注の仕組みが細分化されておらず、スマート・べニュー(多機能複合型交流施設)と呼ばれるようなコミュニティーの核となるスタジアム・アリーナを考えたとき、都市開発を念頭においた発注方法が必要となるかもしれません。

スタジアム・アリーナの特徴はそれだけではありません。近年とくにライブ・エンタテインメントも可能なアリーナ計画においては、アメリカの大手プロモーターAEG(アンシュルツ・エンターテイメント・グループ)が日本国内で新しい計画を次々と提案しています。愛知県の名城公園の新アリーナや大阪の万博記念公園の新アリーナ計画など、エンタメビジネスを持ち込むことで持続可能な都市開発につなげる考え方にみられるような、ソフトとハードが一体となった提案がほかの国内事業者や設計事務所の提案を圧倒しつつあります。

日本国内でこうした海外事業者によるスタジアム提案が持ち込まれた最初期にあたるものとして、2002年の旧広島市民球場の建て替えにともなった再開発計画が思い出されます。国内の広告代理店・ゼネコンとともに参画したアメリカの不動産投資会社サイモン・プロパティ・グループは当時国内では発想のなかったスタジアムを核とした都市再開発を提案しています。その後、計画は頓挫しますが、1990年代初期にアメリカで生まれたボールパーク構想をいち早く取り入れた先進的取り組みであったといえるでしょう。

近年、スタジアム・アリーナを取り巻く課題が大きく変遷してきました。かつて大規模建築となるスタジアム・アリーナは構造形式や構法が主な課題でしたが、現代に至り、多くの人を巻き込む施設として複雑なプログラムの整理や都市開発など、施設単体では収まらないより広範で複雑な課題に置き換わりつつあると考えます。

日本国内のプロジェクトマネジメントの質を上げる打開策とは

日本国内における現状として、こうしたスタジアム・アリーナにおける課題の変遷に対し、建設プロジェクトそのものの進め方、つまりプロジェクトの制度設計が追いついていません。PFI方式(公共施設等の建設・管理・運営等を民間を活用し行う手法)に代表されるような官民連携の仕組みや、Park-PFI(公園の整備を行う民間の事業者を公募・選定する制度)など多くのプロジェクト方式が検討され模索が続いている状況ではありますが、従来の仕様発注、縦割り方式の進め方が尾を引いています。

2016年にスポーツ庁から公表された「スタジアム・アリーナ改革指針」では、プロジェクトの初期段階で運営方式の検討が盛り込まれるなど、スポーツにおけるスタジアムビジネスやマーケティングをいかに早期に計画に盛り込むかに注力されています。いまでは構想段階にコンサルティング会社を入れるなど具体的な取り組みも出てきましたが、長年にわたり採用されてきた建設した後に運営計画を立てる流れはなかなか払拭するのは難しいのが実態です。

スタジアム・アリーナの計画の進め方は今まさに変遷している最中であり、設計から建設、運用に至るまで横串を通した仕組みをつくってこなかった課題の表出が、プロジェクト全体のマネジメントやコンサルティングを得意とする海外事務所の国内での活躍につながっていると考えられます。

一方で、必ずしも海外事務所が自由闊達に国内で活躍できているかというと必ずしもそうではなさそうです。聞くところでは、せっかく運用面を配慮した面白い提案であっても、国内の伝統的な設計→建設という分業化されたプロジェクトの進め方のなかでうまく提案が盛り込めないケースもあるようです。日本の建設業界における分業体制は合理的な仕組みであり、安全安心に建設プロジェクトを進めることができますが、一方で建てることそのものが目的化してしまう傾向も見られます。まずは建物ができてから、まずはつくってみてから考えよう、といったハコモノ体質につながる傾向です。

現在、海外事務所が活躍を始めているスタジアム・アリーナプロジェクトに共通する点として、プロジェクトのキーとなる発注者やホームチームの主体的な取り組み姿勢があるのではないかとも考えています。より詳細な調査・研究が必要な領域ですが、発注者やホームチームが意識を高く持ち、難易度の高い運営面での課題に取り組むからこそ、海外事務所の多岐にわたる検討やアイデアが生かすことができ、芯の通ったガバナンスの効いたプロジェクトになっているように思います。

日本国内におけるスタジアム・アリーナのプロジェクトマネジメントをさらに高みに上げるためには、国内設計事務所の成長だけでなく、発注者やホームチーム自身の成長が必要です。個人的には専門家として、スタジアム・アリーナの将来に向けて既成の仕組みにとらわれない姿勢を今後もお手伝いしていきたいと考えます。

<了>

新時代エル・クラシコ「強化のためのスタジアム改修」とは? レアル・マドリーとバルサが見据える未来

東京五輪が残した“レガシー”とは? 専門家が語る「新国立」と「有明」が示した未来

新国立競技場ザハ案にも盛り込まれていた「木質化」。専門家が語る“木造スタジアム”のリスクと可能性

新国立は割高? マツダスタジアム設計担当者が語る「リーズナブルなスタジアム」とは

[アスリート収入ランキング2021]首位はたった1戦で200億円超え! 社会的インパクトを残した日本人1位は?

PROFILE

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所リサーチャー、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、スポーツ庁 スタジアム・アリーナ改革推進のための施設ガイドライン作成ワーキンググループメンバー、日本アイスホッケー連盟企画委員、一般社団法人超人スポーツ協会事務局次長。一般社団法人運動会協会理事、スポーツテック&ビジネスラボ コミティ委員など。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

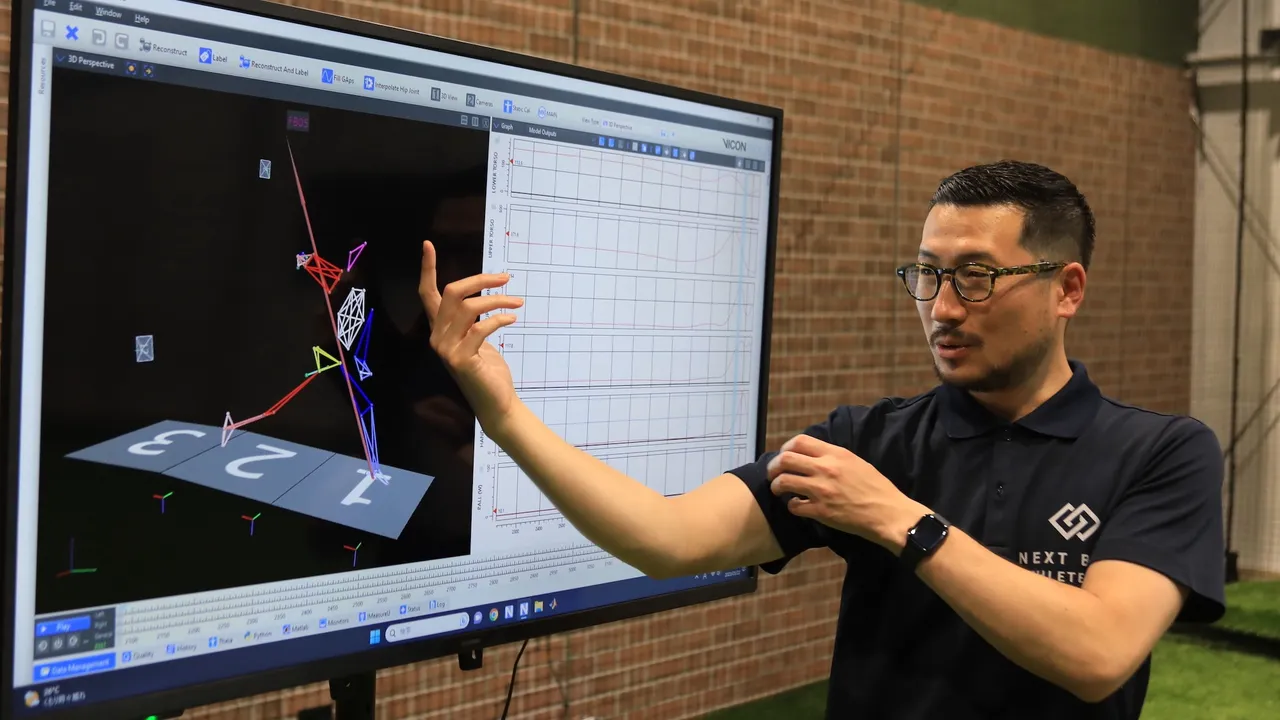

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology -

スポーツ科学とITの知見が結集した民間初の施設。「ネクストベース・アスリートラボ」の取り組みとは?

2023.06.01Technology -

「エスコンフィールドHOKKAIDO」「きたぎんボールパーク」2つの“共創”新球場が高める社会価値。専門家が語る可能性と課題

2023.04.21Technology -

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

2023.03.27Technology -

札幌ドームに明るい未来は描けるか? 専門家が提案する、新旧球場が担う“企業・市民共創”新拠点の役割

2023.01.27Technology