Jリーグは大丈夫? 万能ではないVAR運用の「リアル」と「審判員の本音」

2020シーズンよりJ1リーグ全試合を含めた321試合での運用が決まっている、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)。昨シーズン誤審が相次いだことで1年前倒しでの導入が決まった経緯がある。だがタイで開催されているAFC U-23選手権の日本代表とカタール代表の試合でVARによる不可解な判定が下された事案があったように、導入への不安は少なからず残る。

Jリーグでは実際どのようにオペレーションすることになり、開幕に向けてどんな準備をしているのだろうか? 昨年末に実施された公開トレーニングから、「VARのリアル」を紐解きたい。

(取材・文・撮影=藤江直人)

『APP Start』と『Reset』、VARの基本となる2つの言葉

照明が落とされた狭い室内は90分間を通して、2種類の英語が頻繁に飛び交う空間と化していた。一つは『APP Start』であり、もう一つは『Reset』となる。2月に幕を開ける2020シーズンのJ1で導入されることが決まっている、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が声の主だ。

予定を1年前倒ししてのスタートを目前に控えて、日本サッカー協会(JFA)の審判委員会およびJリーグによる準備が大詰めを迎えていた昨年末。全日本大学サッカー連盟の新人戦で特別にVARを実施し、ライセンス取得へ向けて積まれているトレーニングがメディアに公開された。

ピッチから離れた場所に設けられたビデオ・オペレーター・ルーム(VOR)内にメディアが入り、実際の試合中に何度も繰り広げられた、VARとピッチ上の主審とのやり取りを見聞きすることができた初めての機会。そこで頻繁に耳に飛び込んできたのが『APP Start』と『Reset』だった。

それぞれの英語が何を意味しているのかを説明する前に、VARシステムの仕組みを知っておきたい。VOR内に入るのはVARとアシスタント・ビデオ・アシスタント・レフェリー(AVAR)、そしてリプレー・オペレーター(RO)の3人に、全体をチェックするオブザーバー1人が加わる場合もある。

VARを中心に左にAVAR、右にROが座っている目の前には4台のモニターが設置されていた。そのうち2つはライブ映像が、残る2つには3秒遅れの映像がそれぞれ映し出されている。

より詳しく描写すれば、VARの前には上段にライブ映像を、下段には3秒遅れの映像を流すモニターが置かれている。そしてAVARの前にはライブ映像を、ROの前には3秒遅れの映像を流すモニターが設置され、それぞれの映像はピッチ周辺に置かれた8台のカメラを介して届けられていた。

余談になるが、実際にJリーグが開幕した後はAVARとROの前の上段にもさらにモニターを追加。DAZN(ダ・ゾーン)の中継映像をオンエアし、ピッチ周辺に置かれるカメラも12台に増やす。

話を公開トレーニングへ戻せば、試合を通じてVARとAVARはライブ映像を注視する。それぞれの前には赤色と緑色のボタンが置かれていて、VARが緑色のそれを押しながら『APP Start』と発する。聞き慣れないAPPとはAttacking Position Phaseの頭文字を取ったもので、攻撃の起点を意味する。

VAR、AVAR、RO、それぞれの役割とは?

VARが介入するのは【1】得点かどうか【2】PKかどうか【3】退場かどうか【4】警告退場の選手間違い――の4つに加えて、ピッチ上の主審が確認できなかった重大な事象に限られている。JFA審判委員会の扇谷健司トップレフェリーグループマネジャーは、飛び交う英語の意味をこう説明する。

「チェックすべき事象が起こったときに、ROがどこまで映像を巻き戻せばいいのかをわかりやすくするために、攻撃の起点となる場面を示す意味で、ライブを見ているVARが『APP Start』と伝えてタグを打つ。もっとも、いつまでも相手のゴールへ進むわけではないので、例えばバックパスをするとか、相手選手にボールをカットされるといった状況が起こったときには、再び緑色のボタンを押してタグを打ちながら『Reset』と伝える。一連の流れは終わります、という意味になります」

そして、いざチェックすべき事象があったと判断したときに、VARは赤色のボタンを押す。次の瞬間、モニター画面は赤色の枠で囲まれ、ピッチ上の審判団と初めて無線で交信できる状態になる。ここでも例えば『Possible Penalty』や、あるいは『Possible Red Card』といった英語が駆使される。

審判団へ伝えられる前者は「PKの可能性がある」であり、後者は「レッドカードの可能性がある」となる。このとき、タグ付けされていた映像のなかからVARが求める場面をROが探し出し、モニター画面上で再生する。ここで問われるのが、ROの迅速かつ的確な機器操作となる。

VARの前にある下段のモニター画面は4分割されていて、ピッチ周辺に置かれたカメラから異なる映像が送られてくる。ROの前にあるモニターは、さらに細かく分割されている。JFA審判委員会の小川佳実委員長が、ROに求められる役割をこう説明する。

「このカメラのこのアングルの映像をください、あるいはこのカメラの映像を50%のスローモーションで、続いてノーマルスピードで見せてください、などといったVARのリクエストをしっかりと満たすための連携がすごく大切になってきます。ROがやるべきことは、本当にたくさんあります」

VARが映像をチェックしている間にインプレーの状態が続くときは、隣にいるAVARが『APP Start』と『Reset』のタグを打つ。ひるがえってプレーが止まっているときには、チェックが終わるまで再開させないようにAVARが無線を介して審判団へ『Delay, Delay』と指示を送る役割も担う。

「VARは決してレフェリーになってはいけない」

VARに問われるのは、審判団の判定が「正しかったのか否か」ではなく、判定が「明らかな間違いだったのか否か」のチェックとなる。VARによるチェックを伝えられた主審は、耳に手を当てるシグナルを送る。そして「明らかな間違い」ではないと確認されると、VARから主審に英語でこう伝えられる。

『VAR to Referee, Check Complete All OK』(VARから主審へ、チェック完了。問題ありません)

公開トレーニングの対象となった試合では、PKが与えられた場面があった。このとき、VARは数十秒の間にPKへ至るシーンを3方向からチェック。映像の一つを拡大するなど、ROとの共同作業でまさに微に入り細をうがって確認した結果、問題なしを意味する上記の英語を伝えている。

一方でレビューが必要だとVARが判断した場合は、無線を介して主審へ提案される。そして、主審は両手で画面を示すTVシグナルを送り、VARの助言を受け入れるVARオンリーレビューか、もしくはピッチ外に設けられたレフェリー・レビュー・エリアへ向かって自らの目で映像を確認する。

2018年のFIFAワールドカップ・ロシアなどでもお馴染みになった、オン・フィールド・レビュー(OFR)の結果として、自身が一度下した判定のままとして試合を進めるのか、あるいは間違っていたと認めて変更するのかは、すべて主審の裁量に委ねられる。小川委員長が言う。

「VARは決してレフェリーになってはいけない、ということ。自身が判定を下すのではなく、さまざまな映像を介して事実を客観的に確認する作業に徹し続け、主審の判断と同じならば問題なしとなり、異なっていればレビューを提案する。確認を行っているときも、映像に見入ってはいけない。見入るとほとんどの場合でしゃべらなくなり、隣のAVARやROとの連携も取りにくくなる。大切なのはピッチ上にいる4人の審判団であり、彼らがしっかりと判定すれば何も入らない。何も入らないけれども、審判団の判定を補完するシステムとして、VARはすべてをチェックしていることになります」

実際にVARを担う審判員の本音

VARに必要なライセンスは国際サッカー連盟(FIFA)ではなく、ルールを統括する国際サッカー評議会(IFAB)から付与される。VARシステムを理解するための座学、機器を使ったシミュレーター、あらかじめ状況を設定した実戦トレーニング、そして実際の公式戦におけるVARを段階的にクリアしてライセンスを手にするまでに、半年から1年の時間がかかるという。

実戦トレーニングと公式戦では、日本の場合、大学生チームの協力なしには進められなかった。特に前者ではVARが介入する事象を実戦中に起こしてほしいと、事前に大学側へ仕込んだ上で受講者たちに確認させる。そうした実績を回数だけでなく、映像などの証拠も添えてIFABへ逐次報告していく。

JFAとJリーグは2018年2月から、プロフェッショナルレフェリーを中心にVARのトレーニングをスタートさせた。そして、ライセンスを付与された第1グループの18人が、昨シーズンのYBCルヴァンカップのプライムステージや、J1参入プレーオフ決定戦でVARを担当している。

1節あたり9試合が行われる明治安田生命J1リーグでは、単純計算でVARとAVARが合計で18人必要となる。メディアに公開されたトレーニングでは、昨年2月から座学をスタートさせた、Jリーグ担当審判員で構成される第2グループ42人が最後のステージに取り組んでいた。

一方でROは審判資格保持者ではなく、モニター機器を開発・販売する企業との契約者が担当する。VARと同じくIFABに定められたカリキュラムをクリアしなければいけないが、VARおよびAVARと共に、今シーズンの開幕に間に合うだけの人材はすでに確保することができたという。

メディアに公開されたトレーニングでVARを務めた、昨シーズンはJ2リーグを中心に主審を務めた野田祐樹さんは、VARの難しさをこう語っている。

「できるだけ早く決断したいとは思っているんですが、実際に映像を見始めるとすべてファウルに見えてしまうところがどうしてもある。そうしたなかで、これはレフェリーに伝えなければいけない事象なのかどうかを、しっかりと整理しながら進めてきました。できる限りスムーズに、いま現在のサッカーに近いスピードで、それでいて正確性をもたせることでピッチ上のレフェリーや選手、ファンやサポーターの皆さんから信頼を得られるVARをつくりあげていきたい」

今シーズンはJ1王者の横浜F・マリノスと天皇杯覇者のヴィッセル神戸が激突する開幕前の風物詩、来月8日のFUJI XEROX SUPER CUPを皮切りに、J1リーグの全306試合、ルヴァンカップのプライムステージ全13試合、J1参入プレーオフ決定戦の計321試合でVARが導入される。

いずれもピッチから離れた場所に設置された、バンの内部にVORを設置。プレハブ式の部屋で行われたトレーニングよりもはるかに狭い室内で90分間を終えると、ピッチ上で主審や副審で務めた後とはまったく違った疲れを感じると、扇谷グループマネジャーはVARが担う重労働を慮る。

「真夜中の高速道路を車で運転しているのと同じ感覚といいますか、終わるとすごく目がさえていて、なかなか寝付けいないような状態になるのが現実ですね」

明らかなゴールが見逃された昨年5月の浦和レッズ対湘南ベルマーレなど、重大な誤審が相次いだ事態を受けて、2021シーズンからの導入予定が前倒しされたVAR。これで判定がすべて正確に下される、と思われがちだが、前述したようにVARはあくまでも補完的なシステムとなる。

つまり、何よりも大切なのは主審と2人の副審、そして第4の審判の技術となる。実際、VARから主審への提案はなされるが、逆に主審は判定を下す前にVARの助言を待つことはできない。VARの第3グループの育成もまもなく始まるなかで、平日夜にそれぞれの仕事を終えてから都内などに集まり、ピッチ上のレフェリングなどをより高めていく練習を設ける作業も、引き続き設けられていく。

<了>

ロボット審判導入は必然? MLBは1年で3万超の誤審撲滅、欧州サッカーも2030年までに

JリーグはVAR導入を見送るべき! 先にやるべきステップを間違うと大きな歪みになる

「イニエスタ効果」だけに非ず。Jリーグ観客数「右肩上がり」の明晰な戦略と課題

Jリーグの未来を変える「チケット戦略」 入場者数増加の背景にある最新の取り組みとは?

天皇杯・元日決勝は破綻している。鹿島を窮地に追い込む本末転倒な現状も、次回は再び元日開催

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

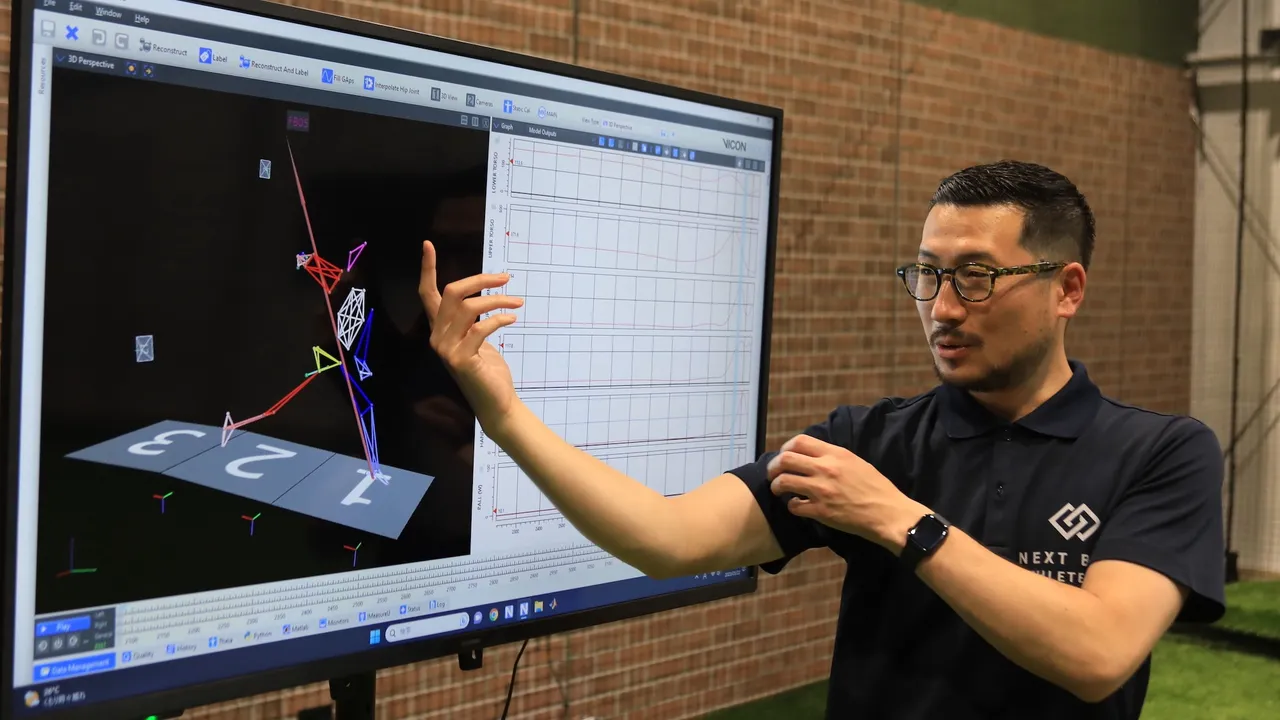

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology -

スポーツ科学とITの知見が結集した民間初の施設。「ネクストベース・アスリートラボ」の取り組みとは?

2023.06.01Technology -

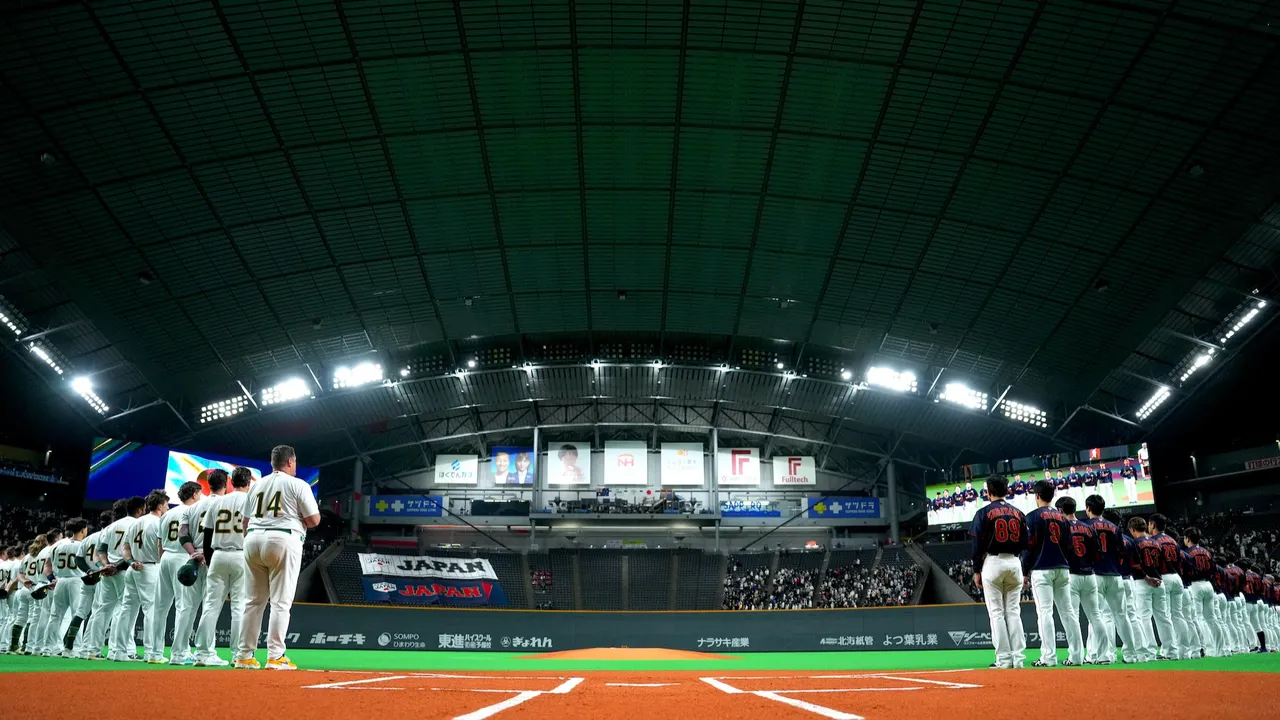

「エスコンフィールドHOKKAIDO」「きたぎんボールパーク」2つの“共創”新球場が高める社会価値。専門家が語る可能性と課題

2023.04.21Technology -

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

2023.03.27Technology -

札幌ドームに明るい未来は描けるか? 専門家が提案する、新旧球場が担う“企業・市民共創”新拠点の役割

2023.01.27Technology