「これで本当に勝てるの?」 早稲田大バレーボール部、インカレ4連覇の偉業の裏に「長時間練習をしない」指導哲学 ~高校野球の未来を創る変革者~

全日本インカレ4連覇という偉業を達成したと聞けば、どんな練習をしているとイメージするだろうか? 長時間練習しているのか、それとも徹底的に厳しく指導しているのか……。だが早稲田大男子バレーボール部は違う。強豪校出身の新入生は「これで本当に勝てるのか」と驚くという。

本連載「高校野球の未来を創る変革者」では、高校野球界の変革に挑む人たちを多く紹介してきたが、今回は大学バレーボール界で“名将”の誉れ高い男を取り上げる。選手が自ら成長していく環境をどうつくり上げていくのか。松井泰二の指導哲学は、スポーツの現場にとどまらない組織論にあふれている――。

(取材・文・撮影=氏原英明)

「これで勝てるの?」 強豪高校出身者が驚愕する早稲田大学バレーボール部の練習方針

大学バレーボールのトップに君臨する早稲田大学は先進的な取り組みでインカレ4連覇の偉業を達成した。

試合終盤になってもスタミナが落ちない強靭(きょうじん)な体の強さは他校も驚くほど。「科学的トレーニング」を用いた練習スタイルは「走り込みをしない」、「一日練習の排除」など時代の先をいっている

「長い時間する練習の効果はあるんですかって問われたときに、あると判断できないから、ウチではやっていません。根拠がないというのが理由の1つ目。2つ目の理由としては選手の良い部分を出したい。コンディショニングを保ちたいし、オーバーユースにならないように。3つ目の理由は子どもたちが体育館にずっといることが教育としていいのか。大学は最後の教育機関なので、優勝することも大事かもしれないけど、バレーボールが終わってからの方が人生は長いので、遊ぶときは遊んで、東京を知ること、勉強もですし、外から学んでほしいんです」

監督に就任して8年目になる松井泰二監督はそう話す。

4連覇をしている名門チームといえるが、古びたスタイルをこのチームから感じることはない。練習時間が長くなく、2部練習もないのだ。高校時代は強豪校で休みのない日々を過ごしてきた選手たちも「これで勝てるのか」と入部当初は驚くという。

しかし、一年一年と松井の方針になじんでいくと勝てる理由が分かるようになる。洛南高で春高バレー準優勝の実績がある主将の吉田悠眞は言う。

「最高学年でレギュラーじゃない選手のモチベーションを保てないというのはスポーツではよくあると思います。しかし、早稲田大学はレギュラーじゃなくても、選手たちが自分のできることを考えて行動しているなと感じました。それが勝ち続けていることの要因の一つかなと思います」

「応用が利かない人間になってしまう」。指導において大事なこと

長い練習に明け暮れていると、確かに充実感はある。身体が疲れているため、鍛えられた気持ちになれる。しかし、それがどこに向かうための練習なのかが設定されておらず、ただこなすだけになっているということは往々にしてある。

早稲田大学はそうではなく、時間に余裕を持たせていることで故障防止をしながら考える時間をつくるという方向に向いている。

その狙いの一つに「教育的要素」があるというのは興味深い話ではないか。

早稲田大学バレーボール部では、上下関係は厳しくないが、学年ごとの役割はしっかりと分かれているという。1年生は練習を円滑に進めることが主な役目としてあり、先輩たちがプレーする環境づくりをしている。それを指導するのが2年生。3年生は4年生のサポートをしながら、2年生の指導をしていく。そして4年生は組織が円滑に進むために、練習メニューを組むことなどに従事する。

ここに松井の指導は入らない。大枠を決めることだけはするものの、細かいところまでは設定しない。あいさつなどの礼儀、人間的な作法においても「早稲田大学バレーボール部はこうしなければいけない」と強制することもない。

そうすることが選手の成長に一番の近道だと松井が確信しているからに他ならない。

「具体的なことを並べて、マニュアル通りにあいさつしなさいとかそういうことはしていません。学生たちによく言っているのは、なぜあいさつをするのか、なぜその行為が必要なのかです。1年生には、練習環境を整えるという役割を与えています。練習環境を整えるとは何かというのを自分で感じてやるようにならないといけない。こちらが具体的にこれをしなさいって言ってはダメで、それでは応用が利かない人間になります。抽象論で指導するのがとても大事だと思っています。抽象は応用がいくらでも利きますから」

練習時間を少なくすることで空いた時間を何に使うか

仮に練習時間が長く、考える時間を与えなかったら、選手たちは目の前のことに必死になるだろう。しかし、時間をつくってあげることで、選手たち自身に工夫が生まれるのだ。何をすべきかを考えて、1時間早く体育館に来る選手もいれば、練習の中で気付くことを行動に移していく選手たちもいる。

名門・市立尼崎高の出身、3年生のセンター・岩本大吾は言う。

「上級生になってきて、プレーの戦術を選択・決断するときに、全部1から100まで言われていない分、考えてやるというのが習慣づきました。高校の時は言われてやってきたので、考えることはあっても、最終的な判断はしてこなかった。選手側に委ねて尊重してくれているので、日頃から考えることをやめなくなりました」

練習時間が少ないことによって空いた時間の使い方は選手によってそれぞれだ。家で読書に明け暮れる選手もいれば、しっかりと睡眠をとって、身体の変化に敏感になる選手もいる。あるいは、アルバイトを探してくる選手もいる。松井はアルバイトを容認している。むしろ「外から学んできてほしい」と推奨するほどである

下級生のころ、アルバイトをしていた吉田主将は外での経験が、組織とは何かが分かるきっかけになったとこう話す。

「僕は飲食店でアルバイトをしていたんですけど、そこで学ぶこともありました。バレーボール界だったら、僕は周りから知ってもらっていたりもするのですが、一歩社会を出たら、本当に誰も僕のことを知らない。つまり、仕事ができるかどうかで評価されます。その中でいかに効率よく仕事を回せるかを考えるようになりました。バレーボールをしているだけじゃ培えない部分でもあるなあと思いました」

1、2年生のうちに自分がどう動くべきかを知り、上級生になっていくと組織をどう回すかを考えるようになる。バレーボール選手としてだけなら、彼らに上積みはなかっただろう。

組織が偏った思考にならず、組織として強くなる。“ユニット”導入の効果

そんな早稲田大学でもう一つ、組織を強くするために生まれたのが「ユニット」だ。

ユニットとはもともと激務にあった主務の仕事を軽減するために、チーム運営をより円滑にするために生まれたもので、「ストレングス」、「メディカル」、「栄養管理」、「会計」、「アナリスト」など10部門から成り立っている。そして、これは縦割りの組織構造となっており、4年生から1年生までが全員所属して組織を成し、各部門で意見交換を行っている。

つまり、4年生ばかりが主導するのではなく、下級生も意見具申をしていく機会となっている。それぞれの意見を聞きやすい空気を上級生がつくっているので、これが練習や試合の局面におけるさまざまな意見交換にもつながっているというわけだ。組織が偏った思考にならない。

吉田主将は言う

「ユニットを導入したことで縦のつながりを意識するようになり、上下関係をなくすことにつながったのかなと思います。下級生が練習でも発言しやすくなりました。意見が多く出ることを僕自身はうれしいと思っています。僕一人だけだと見えない部分がある。例えば2つの課題をつぶせる練習を考えたり、工夫ができる。練習自体が同じだとマンネリ化してしまうので、新鮮さが生まれてくるのもあります」

科学の可能性を信じ、走り込みや長時間練習をしない。それはバレーボールの常識とは距離を置くものだが、松井はそうして、選手たちが自分たちで考える力を養い、その上でしっかり選手たちが伸びるためのアプローチをしているのだ。

ただ勝つためだけに存在するのではなく、どうしたら彼らが自らの足で立ち、自らの身体のことを理解して、成長につなげていけるか。松井はその点だけを見ている。その結果が4連覇という偉業達成なのである。

吉田主将は早稲田大学の強さをあらためてこう語る。

「自分が考えてやることが大事で、そこが成長する人としない人の差でもあると感じます。クリエイティブなところが強さの一つかなと思います。バレーボールだけに重きを置いている大学もあれば、バレーボールへの取り組む姿勢がよくない大学もある。全てにおいて全力で手を抜かないのが早稲田大学らしさ。いろんなところで経験したことをバレーボールに生かすことができていると思います」

何のための練習か整理されないまま時間だけが過ぎる。長時間練習のデメリット

スポーツは記憶力と2つの想像力(創造性)が大事だと言う人がいるが、試合や練習での失敗が記憶としてあり、プレーの想像をかき立て、創り上げようと努力することが成長につながるというのはごもっともな意見だ。

しかし、教育がそうであるように、練習を長くし、上意下達式に厳しくして、詰め込むような指導をしていると、選手の考える時間や松井が言う「何のためにやるか」が整理されないまま時間だけが経過していくことにつながってしまう。それでは選手の成長にはつながらない。

松井は今置かれている立場を理解しつつ、冷静に見つめ直さなければいけないと取材の最後をこう締めた。

「今、ウチの学生が追われる立場であるのは間違いないです。打倒・早稲田で挑んできているのは感じます。速いサーブを打ってきたり、いちかばちかでくる。それをはね返すだけの、トレーニングをしなきゃいけないと思っています。僕らは先頭なので、前が分からない。後ろにどれくらいの差があるのかも分からない。そう考えると、日々、自分たちのすべきことをしっかりしなきゃいけない。5連覇を考えたことがないっていうのは嘘になりますけど、いつかは負けますから。プレッシャーをかけちゃう方がいいプレーは出ない。今年負けるか、いつ負けるかは分からないけど、学生たちが全力で全てを出し切ることを一番評価したい。その結果、相手が上ならしょうがない。結果は重要ではなくて、普段の練習の取り組みと、それを試合で出せるか。そこだけだと思います」

練習時間が多いことが逆にマイナスになる。

そう考える指導者は多くはいないだろう。だが4連覇を果たした早稲田大学バレーボール部の取り組みから、スポーツ界、ひいては野球界がもう一度、見直していくべきことはあるような気がしてならない。

<了>

「1日たった50分の練習」でプロに。片田舎の“無名校”武田、徹底的な“効率化”の秘訣

部活動も「量から質」の時代へ “社会で生き抜く土台”を作る短時間練習の極意とは?

高校野球に巣食う時代遅れの「食トレ」。「とにかく食べろ」間違いだらけの現実と変化

「流行りや話題性に流されない」國學院久我山が取り組む“戦略的フィジカルトレ”とは?

ラグビー部に「レンタル移籍」も…。“最強”明治大サッカー部、史上初5冠の快挙の真相

PROFILE

松井泰二(まつい・たいじ)

早稲田大学スポーツ科学学術院 准教授。中学生でバレーボールを始め、八千代高、早稲田大へ進学。大学4年次に副将を務める。卒業後、千葉県の中学校教諭として2校で県大会優勝に導く。退職後、筑波大学男子バレーボール部コーチとして全日本インカレ優勝、土浦日大高男子チームのコーチとして5年ぶりに春高、インターハイ出場を果たす。2012年早稲田大学男子バレーボール部コーチに就任、翌13年に61年ぶりの全日本インカレ優勝を達成。2014年同監督に就任、現在は全日本インカレ4連覇中で「最強早稲田」をつくり上げている。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

14歳から本場ヨーロッパを転戦。女性初のフォーミュラカーレーサー、野田Jujuの急成長を支えた家族の絆

2024.04.15Education -

モータースポーツ界の革命児、野田樹潤の才能を伸ばした子育てとは? 「教えたわけではなく“経験”させた」

2024.04.08Education -

スーパーフォーミュラに史上最年少・初の日本人女性レーサーが誕生。野田Jujuが初レースで残したインパクト

2024.04.01Education -

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

2024.03.22Education -

レスリング・パリ五輪選手輩出の育英大学はなぜ強い? 「勝手に底上げされて全体が伸びる」集団のつくり方

2024.03.04Education -

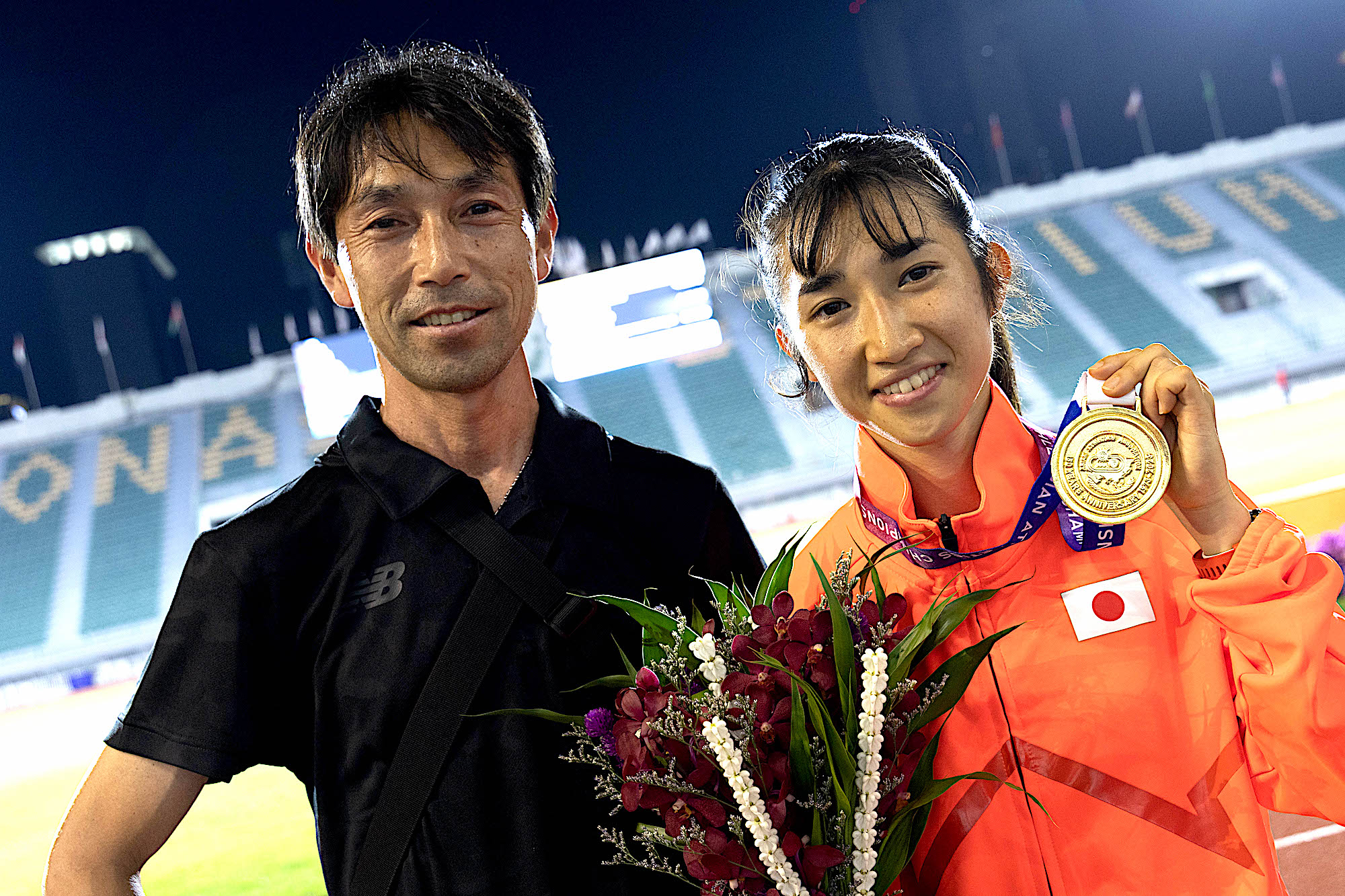

読書家ランナー・田中希実の思考力とケニア合宿で見つけた原点。父・健智さんが期待する「想像もつかない結末」

2024.02.08Education -

田中希実がトラック種目の先に見据えるマラソン出場。父と積み上げた逆算の発想「まだマラソンをやるのは早い」

2024.02.01Education -

女子陸上界のエース・田中希実を支えたランナー一家の絆。娘の才能を見守った父と歩んだ独自路線

2024.01.25Education -

神村学園・有村圭一郎監督が気づいた“高校サッカーの勝ち方” 「最初の3年間は『足りない』ばかり言っていた」

2023.12.29Education -

帝京長岡・谷口哲朗総監督が語る“中高一貫指導”誕生秘話。「誰でもやっていることだと思っていました」

2023.12.28Education -

「これはもう“心”以外にない」指導辞退を経て全国制覇。明秀日立・萬場努監督が大切にする「挑戦」するマインド

2023.12.27Education