箱根駅伝、史上初“無観客”が選手に与える影響は? 山上り経験者が語ったリアルな心情

箱根駅伝は、日本の正月の風物詩として長く愛され続けてきた。97回目を迎える今大会、史上初めて“無観客”で開催され、出場チームも声掛けや円陣が禁止となった。例年とは異なる環境の中で戦うことを余儀なくされる選手たちには、どんな影響があるだろうか――。

(文=花田雪)

中継所で次のランナーにたすきを渡す際の声掛けも禁止に

新型コロナウイルスの感染拡大は今年、私たちの日常生活はもちろん、スポーツ界にも大きな影響を与えた。感染拡大が叫ばれ始めた春先以降は、プロアマ問わずほぼ全ての大会、試合が中止に追い込まれ、夏場以降、少しずつ開催に踏み切る競技が現れ始めたものの、無観客や観客動員に制限を設けるケースがほとんどだ。

私たちがスポーツを楽しめる「日常」は、いまだに戻ってきていない。

年明け、2021年1月2日~3日の2日間にわたって行われる箱根駅伝も、その例外ではない。

「正月の風物詩」として毎年、驚異的なテレビ視聴率を誇る学生駅伝最長にして最大のモンスターイベントも、今回はコロナ対策を余儀なくされている。

今大会は開閉会式、表彰式が中止、スタート・フィニッシュ地点での声掛け、胴上げ、円陣、さらには中継所で次のランナーにたすきを渡す際の声掛けも禁止されている。また、給水ポイントでは給水員がマスク、ゴーグル、手袋を着用し、感染予防策を徹底。ボトルの回収後は専用ポリ袋に入れて密封するという念の入れようだ。

メンバーの変更枠も選手の体調不良に備え、従来の4人から6人に拡充するなど、コロナ禍において明らかに例年とは違うレギュレーションが採用されている。

そんな中、最も注目を集めているのが「沿道での応援自粛」だ。

今年無観客を経験した選手たちのリアルな声

大会を主催する関東学生陸上競技連盟は「応援したいから、応援にいかない。」をキャッチコピーに、スタート・フィニッシュ地点、中継所、コース沿道での観戦自粛を呼び掛けている。

いわゆる観戦料を取った上での動員ではないため、「禁止」「中止」という措置ではなく、あくまでも「自粛要請」にとどめざるを得ないが、開催地である東京・神奈川が連日のように過去最多の感染者数を出しているこの状況であれば、限りなく「無観客」に近い形で開催されることは間違いないだろう。

公式発表ではないが、箱根駅伝では毎年、2日間合わせて100万人以上の観客が沿道から声援を送るという。

スタジアムのように1カ所に観客が集まるケースとは違うが、一競技の、しかもアマチュアのスポーツイベントとして考えたとき、この動員数はやはり驚異的といえる。

アスリートにとって、観客の生の声援が大きな力になるのは、間違いない。筆者は今年、プロアマ問わず多くのアスリートに取材を行ったが、そのほとんどが「無観客」での試合について従来とは異なる「違和感」を持っていた。

例えば、あるプロバスケットボール選手はこう語る。

「無観客の試合を1試合だけ経験しましたが、やはりいつもの試合とは違うというか……。よくないことかもしれないけど、どうしてもテンションというか、心のギアが上がりきらない部分もありました。もちろんパフォーマンス自体はいつも通りを心掛けましたけど、どこかに影響は出たかもしれない」

また、夏の独自大会を経験したある高校球児は、こんなコメントを残している。

「いつもはたくさんの方が球場に駆けつけてくれて、吹奏楽の応援などもあるんですけど、今年はそれがなかった。試合になれば周りの音は気にならないはずなんですけど、やはりいつもとは違う、独特な雰囲気だったのは間違いないです」

早稲田大学で2年連続、山上りの5区を走った選手の話

観衆の応援と選手の肉体的なパフォーマンスにどこまで因果関係があるかは分からないが、少なくとも「メンタル」に大きな影響を及ぼすことは間違いない。

長距離種目、特に駅伝競技はチーム競技であるとはいえ「孤独なスポーツ」の一面も持つ。

レース展開にもよるが、前走者からたすきを受けて次走者につなぐまでの約20kmを、ほぼ一人で走り切ることも珍しくない。

そんなとき、大きな力を与えてくれるのが周囲の声援だ。

以前、早稲田大学で2年連続、山上りの5区を任された安井雄一主将(現トヨタ自動車)が、こんな話をしてくれたことがある。

「3年時に5区を走った時、前半が予想以上に走れなかったんです。足が重くてペースも上がらず、『これはまずいな……』と思いながら走っていました。確か宮ノ下の通過時点で予定より2分くらい遅かった。でも、家族が沿道に応援に来てくれていて、そこでふと冷静になれたんです。それまでは頭が真っ白だったのが急にわれに返れて、そこから気持ちを切り替えることができました」

名門・早稲田大学で勝負どころの5区を任される実力を持った安井のような選手ですら、冷静さを失ってしまうのが箱根駅伝の怖さだ。しかし同時に、そこで力になってくれたのも、箱根の沿道から届く声援だった。

「後半、追い上げる中で沿道にいるファンの方が『(トップの)青学(青山学院大学)まで何秒!』と教えてくれるんです。そのタイム差が徐々に縮まっていたので、自分が追い上げているのも分かりましたし、力になりました」

「応援したいから、応援にいかない。」 どんなドラマが生まれるか?

アスリートにとって周囲の声援は「無形の力」に直結する。科学で説明できるようなものではないが、精神に大きく影響を及ぼし、それが時にパフォーマンスの向上につながるのだ。

しかし、今年に限ってはそれが、なくなる。

そうなったとき、選手に求められるものは何か――。

声援が「無形の力」の源なのであれば、今年はより一層、「有形の力」が試されるのではないだろうか。

有形の力、すなわち、純然たる「実力」だ。何にも左右されず、どんな環境下であれ、自分が持っている実力を、自分自身の力で100%発揮する。

沿道の観客、そこからもたらされる声援が排除されることで、箱根駅伝を走るランナーたちは例年以上に「孤独な戦い」を強いられる。東京・大手町と神奈川・箱根間を走るランナーに、沿道から大勢のファンが声援を送る――。そんな光景を、今年は見ることができない。

しかし、だからこそ、選手個々が持つ本来の力が、発揮される可能性もある。

もちろん、本来であれば例年通り、沿道から多くの声援を受けながら走る、210人のランナーの姿が見たい。それが、箱根駅伝の本来の姿だ。

「応援したいから、応援にいかない。」ことを余儀なくされる今大会。間違いなく、過去とは違った選手の姿、戦いが見られるはずだ。

ここまで来たら、いつもと違う箱根駅伝を思う存分に楽しみたいと思う――。

<了>

箱根駅伝、台風の目は明治大だ!“高速化”の象徴、史上最速のレースへ注目選手は?

箱根駅伝3位・國學院大を熱く支える「日本発ブランド」SVOLME社長のこだわりと挑戦

なぜGMOは陸上に参入したのか? ニューイヤーで5位躍進、青学・原晋監督と共鳴したスピリット

箱根駅伝優勝ランナーがケニアでランニングチームを経営? 日本マラソン界の未来を担う育成プロジェクト

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

吐き気乗り越え「やっと任務遂行できた」パリ五輪。一日16時間の練習経て近代五種・佐藤大宗が磨いた万能性

2024.10.21Career -

112年の歴史を塗り替えた近代五種・佐藤大宗。競技人口50人の逆境から挑んだ初五輪「どの種目より達成感ある」

2024.10.18Career -

アスリートを襲う破産の危機。横領問題で再燃した資金管理問題。「お金の勉強」で未来が変わる?

2024.10.18Business -

指導者育成に新たに導入された「コーチデベロッパー」の役割。スイスで実践されるコーチに寄り添う存在

2024.10.16Training -

最大の不安は「引退後の仕事」。大学生になった金メダリスト髙木菜那がリスキリングで描く「まだ見えない」夢の先

2024.10.16Business -

日本卓球女子に見えてきた世界一の座。50年ぶりの中国撃破、張本美和が見せた「落ち着き」と「勝負強さ」

2024.10.15Opinion -

33歳で欧州初挑戦、谷口彰悟が覆すキャリアの常識「ステップアップを狙っている。これからもギラギラしていく」

2024.10.10Career -

海外ビッグクラブを目指す10代に求められる“備え”とは? バルサへ逸材輩出した羽毛勇斗監督が語る「世界で戦えるマインド」

2024.10.09Training -

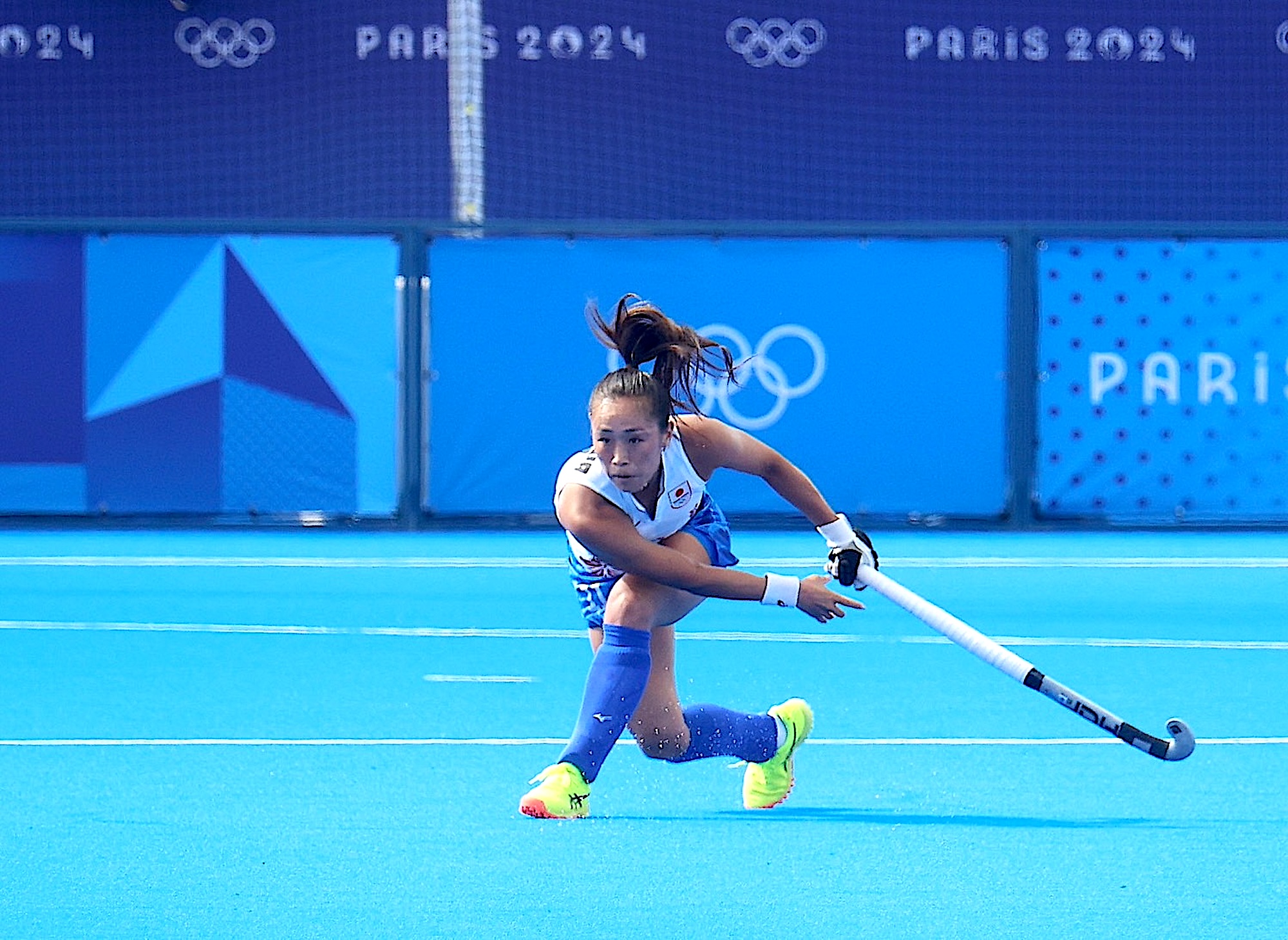

「周りを笑顔にする」さくらジャパン・及川栞の笑顔と健康美の原点。キャリア最大の逆境乗り越えた“伝える”力

2024.10.08Career -

バルサのカンテラ加入・西山芯太を育てたFC PORTAの育成哲学。学校で教えられない「楽しさ」の本質と世界基準

2024.10.07Training -

「ホッケー界が一歩前進できた」さくらジャパンがつかんだ12年ぶりの勝利。守備の要・及川栞がパリに刻んだ足跡

2024.10.07Career -

9歳で“飛び級”バルサ下部組織へ。久保建英、中井卓大に続く「神童」西山芯太の人間的魅力とは

2024.10.04Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢

2024.08.19Education -

レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道

2024.08.06Education -

須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶

2024.08.06Education -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

14歳から本場ヨーロッパを転戦。女性初のフォーミュラカーレーサー、野田Jujuの急成長を支えた家族の絆

2024.04.15Education -

モータースポーツ界の革命児、野田樹潤の才能を伸ばした子育てとは? 「教えたわけではなく“経験”させた」

2024.04.08Education -

スーパーフォーミュラに史上最年少・初の日本人女性レーサーが誕生。野田Jujuが初レースで残したインパクト

2024.04.01Education -

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

2024.03.22Education -

レスリング・パリ五輪選手輩出の育英大学はなぜ強い? 「勝手に底上げされて全体が伸びる」集団のつくり方

2024.03.04Education -

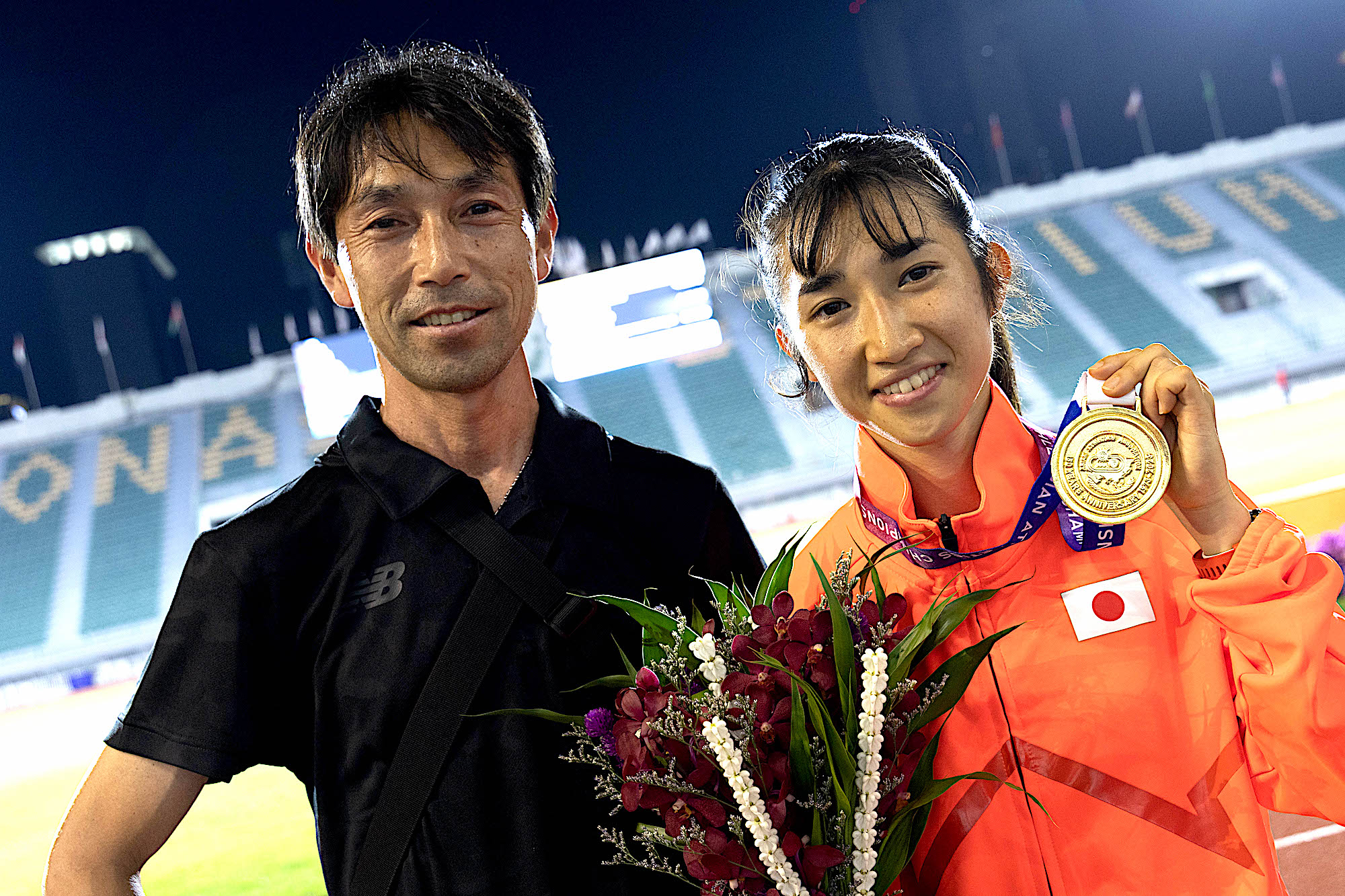

読書家ランナー・田中希実の思考力とケニア合宿で見つけた原点。父・健智さんが期待する「想像もつかない結末」

2024.02.08Education -

田中希実がトラック種目の先に見据えるマラソン出場。父と積み上げた逆算の発想「まだマラソンをやるのは早い」

2024.02.01Education -

女子陸上界のエース・田中希実を支えたランナー一家の絆。娘の才能を見守った父と歩んだ独自路線

2024.01.25Education