その規制は誰のため? 高校野球「大人が口を出しすぎる」風潮への疑問

日本の夏の風物詩、高校野球。今年も全国の高校球児が聖地・甲子園を目指して熱戦を繰り広げている。高校野球は誰のものか――?

その答えは、疑いなく「選手」のもののはずだ。だが現実はどうだろうか。その規制は、そのルールは、その報道は、その批判は、本当に選手のためのものなのだろうか。大人の都合になっていないだろうか。

甲子園の開幕を控えた今こそあらためて、「高校野球の在り方」を考えたい。

(文=西尾典文、写真=Getty Images)

千羽鶴にダンス部のイベント、グラウンド外の些細なことまで規制を

全国各地で熱戦が続いている高校野球の地方大会もいよいよ大詰めを迎えているが、そんな高校野球の現場においてあるニュースが議論を呼んだ。6月25日、兵庫県高野連が地方大会の組み合わせ抽選の際に、敗れたチームが対戦相手に千羽鶴を受け渡す行為を禁止すると発表したのだ。

理由としては受け取った側のチームから対応に困るという声が挙がったこと、試合後の球場周辺でそのような受け渡しを行うことが一般の観客や施設利用者の邪魔になるということだという。

ちなみに出場校の多い愛知、福岡でも同様に千羽鶴を渡す行為を禁止している。しかし実際に何かトラブルが起きたという事例は聞かれず、各県の高野連が判断して行ったことである。この決定に対しては賛否両論あったが、多かったのはグラウンド外のそんな些細なことまでわざわざ禁止する必要があるのか、というものだった。

また、昨年12月には夏の甲子園にも出場した高知商の野球部員が、応援のお礼として出演したダンス部のイベントが入場料を徴収するものであり、またユニフォームを着用していたこともあって、日本学生野球憲章が禁じている商業的利用に該当するのではないかとして、野球部長を有期の謹慎処分にするべきではないかという意見が挙がった。

最終的には商業的利用には当たらないという判断となったものの、高校野球の在り方に大きな疑問を投げかける出来事だった。

何にでも規制をかける高校野球 規制する側の理由とは?

このような例に限らず、とかく高校野球はあらゆる規制が入ることが多い。日本における野球のルールは「公認野球規則」によって定められているが、それとは別に「高校野球特別規則」というものが設けられている。頭部に死球を受けた時の臨時代走など、選手を守るためにつくられたものもあるが、道具の色など理由がよく分からないものもある。

またこれとは別に各都道府県のルールもあり、大阪では華美なデザインであるからという理由で長く縦縞のユニフォームが禁止されていたこともあった(現在はOK)。とにかく何でも規制をかけようというのが高校野球の文化、伝統となっているのである。

もちろん規制する側にもそれなりの理由がある。高校野球がある種の風物詩となり、国民的な人気を得たことでそれを利用しようという学校が増えたこともその原因の一つだ。甲子園大会に出場すれば全国放送のNHKでその学校名が何度も紹介され、知名度は大きく跳ね上がることになる。そうなることで入試の志願者も増え、学校経営にとって大きなプラスとなることは間違いない。過剰な特待生制度や派手なユニフォーム、ロゴなどを禁止しているというのはそういう側面からであろう。以前は大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)が在学中に学校のCMに出演させたということで花巻東は注意処分を受けている。

また高校野球はあくまでも学校の部活動であり、教育の一環でなければならないというのも大きな理由の一つである。甲子園の宣伝効果に目を付けたあらゆるメーカーなどが、用具のPRに高校球児を使い過ぎないように、ロゴの規定なども細かく決められている。また、かつて行われていたようなプロ球団による有望選手の囲い込みを防ぎたいという思いも強かったものと思われる。

審判の権限の強さも問題 誤審に泣き寝入りが正しい姿か?

しかしその一方でそれが行き過ぎたものになっている感は否めない。冒頭で触れた千羽鶴や野球部員のイベント参加などはグラウンド外のものであるが、グラウンド内にも持ち込まれているように見える。

一つは審判の権限の強さだ。高校野球の場合、判定に対して異議があったとしても監督はベンチを出ることはできず、主将かプレーに該当した選手を通してあくまで『疑義を申し出る』ことしかできない。高校野球の審判員はプロではないため、見ている側が疑問を持つような判定が出ることが多々ある。しかしそれに対しても基本的には一度下されたジャッジが覆ることはめったになく、誤審と思われるような判定にも泣き寝入りせざるを得ないのだ。この夏の愛知大会では審判団が協議の結果、ミスジャッジを認めて判定が覆ったケースがあったが、これはニュースになるほどの異例のことである。

しかし高校野球は教育の一環というのであれば、明らかにおかしいことに対して声を上げずに泣き寝入りするよりも、しっかり声を上げることを教える方が重要ではないだろうか。また、審判や運営側も一度下した判定をしっかりと振り返ることなく、そのまま押しつけるような形は大人として正しい姿とはいえないだろう。

報道とファンの姿勢にも問題がある

運営する側の問題もあるが、それ以外の大人にも大きな問題はある。一つは報道の在り方だ。特にこの時期、負けたら終わりの夏の大会になると必要以上に感動を呼ぼうとするようなニュースを見かけることが多くなる。投手が炎天下の中投げ抜けば“熱投”と称え、劇的な負けを喫すれば選手の涙を取り上げる。またその背景についても必要以上にクローズアップし、無理やり感動を呼ぶように仕立てているものも少なくない。選手が懸命にプレーする姿、それまでに至る努力の経緯、支える人たちの献身などが多くの人の心を打つことは確かだが、それを必要以上に演出しようとしている意図が年々強くなっているように感じて仕方がない。

また一般のファンの高校野球に対する見る姿勢も問題となることが少なくない。先日、岩手大会では今年最大の注目選手である佐々木朗希投手が試合に出場することなく決勝戦で敗れたことが大きな話題となったが、試合後にはスタンドから「甲子園に出たくないのか?」という心無い罵声が飛んでいた。佐々木が超高校級の選手だからニュースとなったが、他にも高校野球の現場ではこのような心無い声を聞くことが少なくない。特に県外からのいわゆる野球留学生に対する批判、文武両道を必要以上に称える風潮は強く、グラウンドでいくら素晴らしいプレーを見せても「どうせ●●から来た選手だから」という声がいまだによく聞こえてくる。自分の目標のためにその学校を選び、懸命にプレーしている高校生に対してこのような声をかける大人が少なくないというのは非常に嘆かわしいことだろう。

高校野球、甲子園というのは国民的な行事であり、そこでプレーする選手は確かに一般の高校生と同列で語ってはいけないだろう。しかしだからといって、必要以上に規制をかけたり、批判したりするのは大人としてやるべきことではないだろう。日本の高校野球文化が世界に誇れるものであり続けるためには、多くのことを見直す時期に来ていることは間違いない。新しい時代の高校野球がさらに良いものになっていくためにも、もっと高校生たちの可能性を信じ、運営方針にも異なる分野や若い意見を取り入れていくことを望みたい。

高校野球は“休めない日本人”の象徴? 非科学的な「休むことへの強迫観念」

いつまで高校球児に美談を求めるのか? 甲子園“秋”開催を推奨するこれだけの理由

高校野球の旧態依然は本当に“変わっていない”? 強豪校に見える確かな「変化」

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

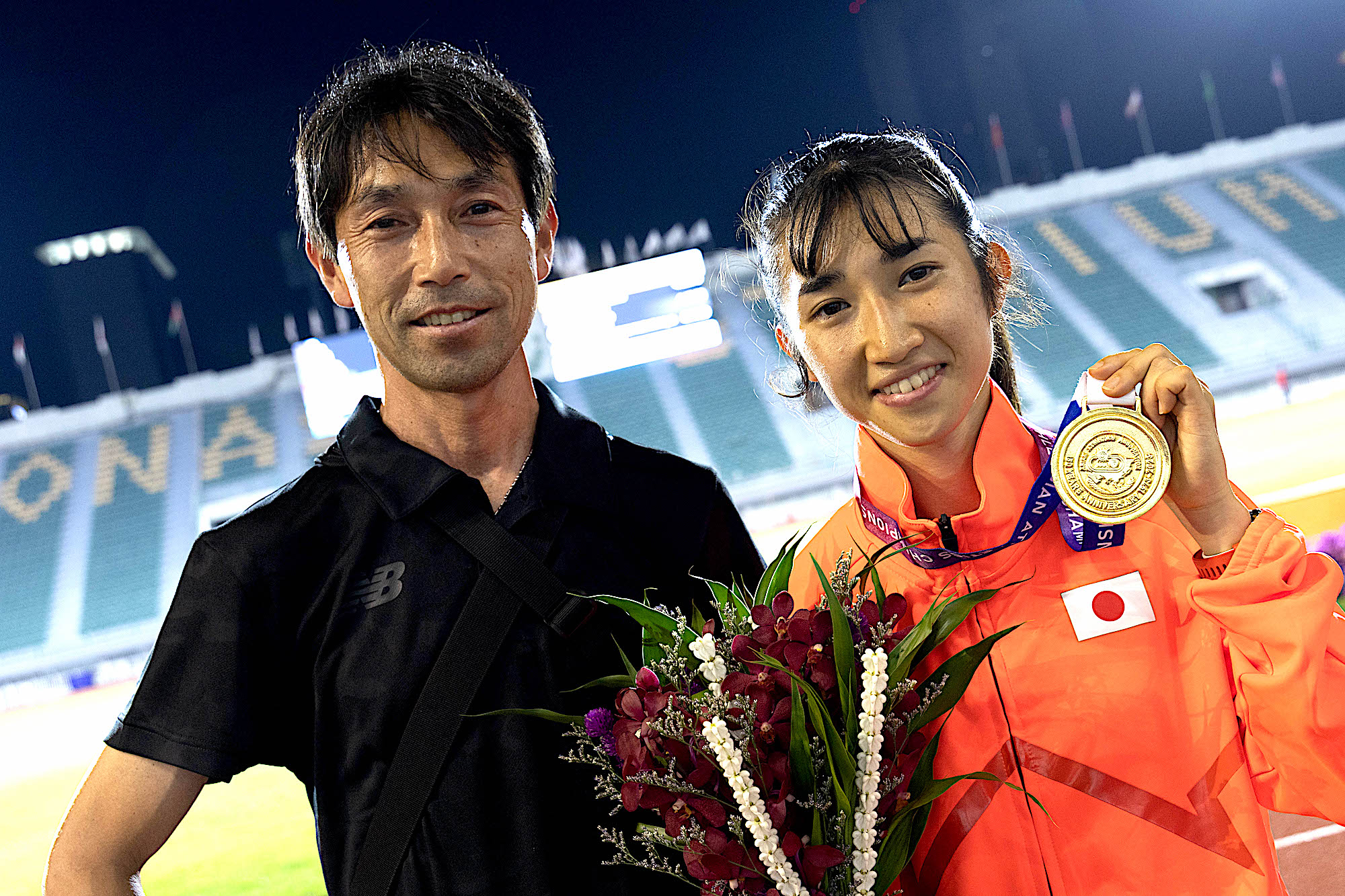

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

14歳から本場ヨーロッパを転戦。女性初のフォーミュラカーレーサー、野田Jujuの急成長を支えた家族の絆

2024.04.15Education -

モータースポーツ界の革命児、野田樹潤の才能を伸ばした子育てとは? 「教えたわけではなく“経験”させた」

2024.04.08Education -

スーパーフォーミュラに史上最年少・初の日本人女性レーサーが誕生。野田Jujuが初レースで残したインパクト

2024.04.01Education -

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

2024.03.22Education -

レスリング・パリ五輪選手輩出の育英大学はなぜ強い? 「勝手に底上げされて全体が伸びる」集団のつくり方

2024.03.04Education -

読書家ランナー・田中希実の思考力とケニア合宿で見つけた原点。父・健智さんが期待する「想像もつかない結末」

2024.02.08Education -

田中希実がトラック種目の先に見据えるマラソン出場。父と積み上げた逆算の発想「まだマラソンをやるのは早い」

2024.02.01Education -

女子陸上界のエース・田中希実を支えたランナー一家の絆。娘の才能を見守った父と歩んだ独自路線

2024.01.25Education -

神村学園・有村圭一郎監督が気づいた“高校サッカーの勝ち方” 「最初の3年間は『足りない』ばかり言っていた」

2023.12.29Education -

帝京長岡・谷口哲朗総監督が語る“中高一貫指導”誕生秘話。「誰でもやっていることだと思っていました」

2023.12.28Education -

「これはもう“心”以外にない」指導辞退を経て全国制覇。明秀日立・萬場努監督が大切にする「挑戦」するマインド

2023.12.27Education