星稜・奥川恭伸が示した、「球数制限」がもたらす技術向上の可能性と、現代野球の理想像

投手の酷使問題――。

ドラフト注目の大船渡・佐々木朗希が岩手大会決勝で登板を回避したのをはじめ、今夏の高校野球で最も注目されたテーマだったといっていいだろう。

この問題に対する改善策の一つ、「球数制限」の議論には多くの賛否がある。特定の投手の「酷使や故障を防ぐ」という目的の他にも、「控え投手の登板が増える」といった賛成意見もあれば、「球数を投げることで投手は成長する」という反対意見も根強くある。

だが、本当にそうなのだろうか。球数が少なくなれば、投手は成長できないのだろうか。

現代野球で求められている投手像を元に、「投手の能力向上につながる」という視点から「球数制限」を考えたい。

(文=花田雪、写真=Getty Images)

投手の球数が増えるケースとは?

第101回全国高等学校野球選手権大会は履正社(大阪)の初優勝で幕を閉じた。

昨年、100回大会という区切りを迎え、新たなフェーズに突入した高校野球界。その中で最も注目されたのはやはり、投手の酷使問題だろう。夏の甲子園では史上初めて、準決勝と決勝の間に休養日が設けられた。準々決勝と準決勝の間にも同様に休養日が設けられているため、ひと昔前のように甲子園の舞台での「3連投、4連投」といったケースは事実上、なくなったといっていい。

日程面だけでなく、各校の投手起用にも変化が見て取れた。全48試合、延べ96人の投手が先発したが、完投数は28。

ルールも指導者の意識も、間違いなく良い方向へと変化している。ただ、それでもやはりまだ投手の「酷使」について気になるデータはある。以下は今大会、1試合150球以上を投げた投手の一覧だ。

170球 高木要(立命館宇治) 対星稜

165球 奥川恭伸(星稜) 対智辯和歌山戦(※延長14回)

160球 前佑囲斗(津田学園) 対静岡

155球 杉戸理斗(明石商) 対宇部鴻城(※延長10回)

154球 西野知輝(鳴門) 対花巻東

152球 桃枝丈(北照) 対中京学院大中京

151球 西舘昂汰(筑陽学園) 対作新学院

7例だけとはいえ、炎天下の甲子園球場でこの球数を投げることはやはり、投手にとって大きな負担になる。

投手の球数が増えてしまうケースにはいくつかの共通点がある。

一つは試合が接戦になり、1点も与えられない状況になった場合。3回戦、智辯和歌山戦での奥川などがこれにあたる。甲子園史上に残る激戦を見せたこの試合、圧倒的な投球を見せた奥川を下げるという選択肢は星稜ベンチにはなかったはずだ。負けたら終わりの甲子園、延長戦に入って絶対的エースを降板させるリスクはあまりにも大きすぎる。

もう一つは、相手にリードを許す展開になってしまい、投手の「代え時」を逸してしまうケース。今大会最多となる1試合170球を投げた立命館宇治の高木などがこれにあたる。2回戦で星稜相手に先発した高木は2回に先制点を奪われるなど終始、ビハインドを背負った状況での投球を余儀なくされた。リードされた場面でエースが降板すると、追加点を奪われて試合が一気に決まってしまう可能性が高くなる。この試合、高木は9回を投げきり6点を奪われたが、チームが6回に3点を奪い、一時2点差まで迫ったことも、「代え時」を難しくしてしまった。

試合に勝つことを考えれば、もっとも信頼がおける投手を代えにくくなるのは仕方のないことだ。接戦、もしくはリードを許した場面でエースをベンチに下げることは「敗退行為」と批判される可能性もある。なによりも試合に出ている選手たちは「目の前の試合に勝つこと」だけを目指して戦っている。投手交代がベンチの裁量に委ねられている以上、こういったケースは恐らく今後もなくならないだろう。

「球数制限」によるメリットとデメリット

となると必然的に「球数制限」の必要性が議論されることになる。指導者が決断できないのであれば、ルールで定めるしか方法はない。

ただ、これには当然ながら賛成意見、反対意見の両方が存在する。賛成派、反対派の主張を大まかに説明すると以下になる。

【賛成派】

・投手の負担軽減、故障防止

・控え投手の登板機会増

【反対派】

・「投げたい」という選手自身の気持ち

・高校野球にドラマがなくなる

・そもそも球数を投げることで投手は成長できる

賛成派が投手の健康面を理由にする一方で、反対派は球児の「気持ち」や「ドラマ性」を理由に挙げるケースが多い。そもそも、両者の主張がかみ合っていないのだ。

筆者は球数制限の導入には賛成だが、正直言って反対派の意見を全面的に否定することはできない(ドラマ性云々は理解できないが……)。結局のところ、球数制限におけるメリット、デメリットを天秤にかけて「どちらが納得できるか」といった議論にならざるを得ないのだ。

しかし大会中、あることがキッカケで「投球制限」の新たなメリットに気付くことができた。

甲子園開催中に上原浩治氏がツイートした一言

今季途中で現役を引退した上原浩治氏(元巨人、レッドソックスほか)が8月14日、Twitter上にこんな一文を投稿した。

「自分が出ないから、負け惜しみを言います (^^;)

高校野球の内容をみて、いま球速を煽ってるためか、コントロールを疎かにしてないっすか??」(原文ママ)

ご存知の通り、上原といえばプロ野球の歴史上でも屈指のコントロールを誇った投手であり、同時に「極端に球数が少なかった投手」でもある。

この指摘にもあるように、現在の高校野球界では特に投手の「球速」をフォーカスすることが非常に多い。大船渡・佐々木朗希の「最速163km」を筆頭に、注目投手のほとんどが「最速○○km」の枕詞を付けて紹介される。これはメディアの責任によるところが大きいので耳の痛い話ではあるが、確かに投手にとって本当に必要なのは球速ではない。

プロの世界ではすでにその意識は浸透しており、取材をしてもほぼすべての投手が「球速ではなくコントロールと球質を意識する」と語っている。

しかし、高校野球ではどうか――。

球速そのものがもてはやされ、煽られるのももちろんだが、事実上「球数制限」がないため、多少コントロールが悪く、球数が増えても力でねじ伏せる事ができてしまう。

プロの世界では先発投手に対して事実上の球数制限があるため、投手は「いかに少ない投球数で、相手を抑えるか」を考える。現代のプロ野球界では「相手を完ぺきに抑えられるが、5回で120球に到達する」ような投手よりも「7~8回までをコンスタントに100球程度でまとめられる」投手の方が価値は上だ。

今の野球、今の投手に求められるのは、そういう資質に他ならない。もし、高校野球界に今後「球数制限」が導入されれば、投手はプロと同じように「いかに少ない球数で相手を抑えるか」に思考をシフトするのではないだろうか。

そしてこの夏、自らの意志でそれを実践した投手がいる。

大会ナンバーワン投手の星稜・奥川だ。

星稜・奥川恭伸が見せた「新しい時代の投手像」

夏の石川県大会前、奥川はこんなことを話してくれた。

「この夏は『省エネ投球』を心がけたい」

夏の甲子園、奥川が見せた投球はまさにそれだった。決勝戦まで自責点ゼロという快投を見せた奥川だが、筆者が最も注目したのはその球数だ。

2019年夏の甲子園/奥川恭伸の全試合投球数

1回戦/94球(対旭川大/9回無失点)

2回戦/39球(対立命館宇治/2回1/3無失点)

3回戦/165球(対智辯和歌山/14回1失点)

準決勝/87球(対中京学院大中京/7回無失点)

決勝/127球(対履正社/9回5失点)

3回戦では165球を投げているが、これは延長14回を投げきった上での数字。球数自体は確かに多いが、1イニングあたりの球数は11.8球と極端に少ない。この試合、23奪三振を奪いながらもこの球数に抑えたのは驚異的といえる。

リリーフで短いイニングを投げた2回戦以外、奥川は明らかに意識して球数を抑える投球を見せた。無駄な遊び球は使わず、3球勝負に出るシーンも非常に多かった。決勝戦までを見据えて、少しでも負担を軽減しようと考えたのだろう。

これが、何を意味するか――。

大会ナンバーワン投手である奥川がこういった投球を見せたのは、これから甲子園を目指す高校生投手にとって、大きな道標となるはずだ。

時代は変わり、野球も変わった。もちろん、「理想の投手像」も変化している。

「球数制限」の導入は、投手の負担軽減、故障予防だけでなく、時代のニーズに合った投手の育成にも一役買ってくれるのではないだろうか。

もちろん、失うものもあるだろう。

1998年、横浜高校の松坂大輔のような「怪物」は、おそらく二度と生まれない。

しかし、松坂とは違う、新時代の怪物が甲子園で生まれるかもしれない。

次の100年に向けて動き出した高校野球界にそんな投手が現れるのを、今は楽しみにしている。

<了>

星稜・奥川恭伸が併せ持つ、高校生離れの技術、クレバーさと、「忘れたくない」純粋さ

「エースと心中」は美談か? 津田学園・前登板に隠れた「投手酷使問題」を見逃してはいけない

佐々木朗希の登板問題に見る「高校野球の古い価値観」 日程緩和は根本的な解決策でない

「大量リードでも全力プレー」は正しい姿? 高校野球の“暗黙の了解”を考える

[甲子園 勝利数ランキング]都道府県別・学校別で見る、過去10年「甲子園の主役」はどこ?

神奈川・高校野球の歴史を作った県立相模原、佐相眞澄監督「打倒私立!」の改革とは?

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

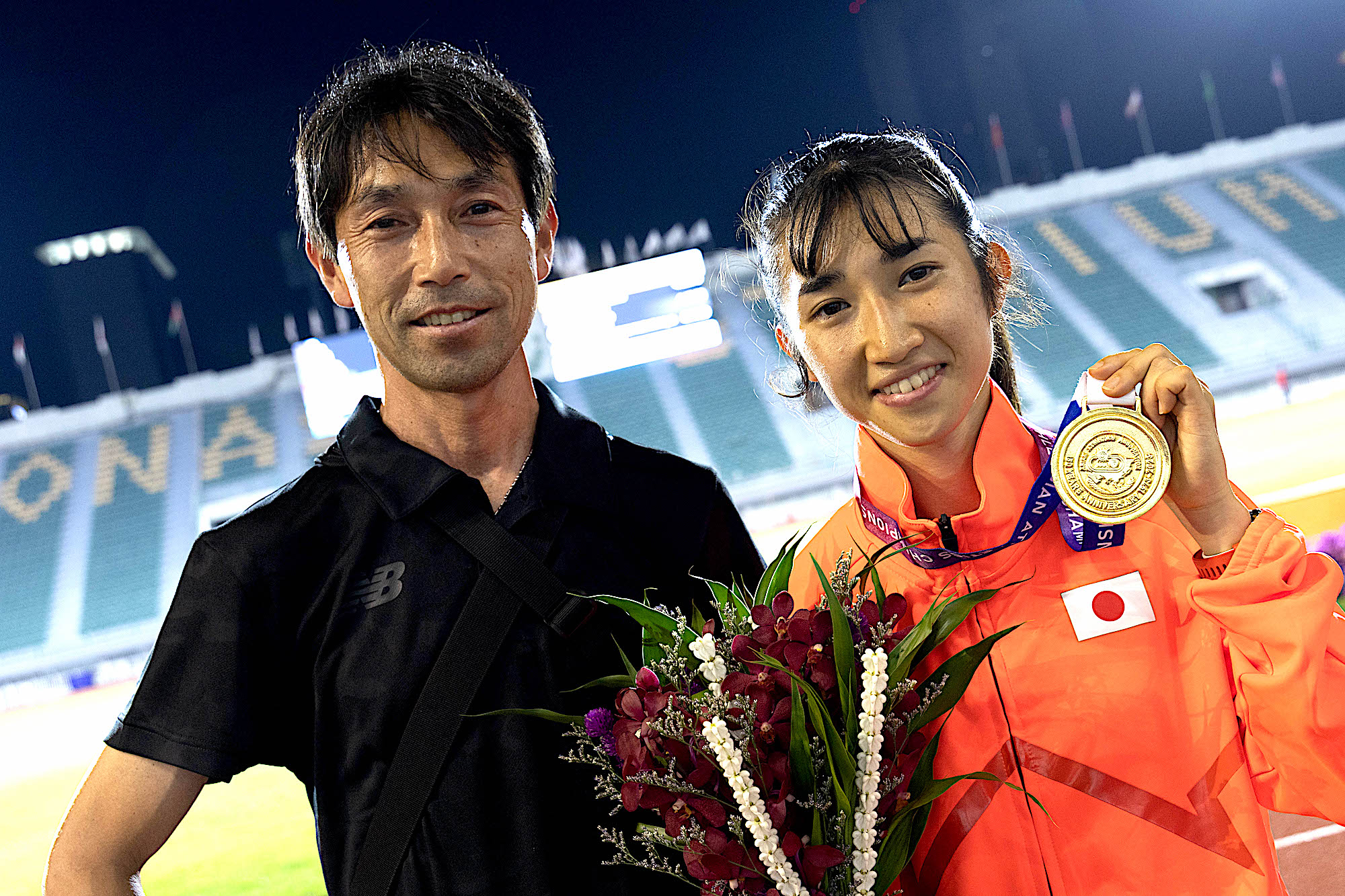

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

14歳から本場ヨーロッパを転戦。女性初のフォーミュラカーレーサー、野田Jujuの急成長を支えた家族の絆

2024.04.15Education -

モータースポーツ界の革命児、野田樹潤の才能を伸ばした子育てとは? 「教えたわけではなく“経験”させた」

2024.04.08Education -

スーパーフォーミュラに史上最年少・初の日本人女性レーサーが誕生。野田Jujuが初レースで残したインパクト

2024.04.01Education -

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

2024.03.22Education -

レスリング・パリ五輪選手輩出の育英大学はなぜ強い? 「勝手に底上げされて全体が伸びる」集団のつくり方

2024.03.04Education -

読書家ランナー・田中希実の思考力とケニア合宿で見つけた原点。父・健智さんが期待する「想像もつかない結末」

2024.02.08Education -

田中希実がトラック種目の先に見据えるマラソン出場。父と積み上げた逆算の発想「まだマラソンをやるのは早い」

2024.02.01Education -

女子陸上界のエース・田中希実を支えたランナー一家の絆。娘の才能を見守った父と歩んだ独自路線

2024.01.25Education -

神村学園・有村圭一郎監督が気づいた“高校サッカーの勝ち方” 「最初の3年間は『足りない』ばかり言っていた」

2023.12.29Education -

帝京長岡・谷口哲朗総監督が語る“中高一貫指導”誕生秘話。「誰でもやっていることだと思っていました」

2023.12.28Education -

「これはもう“心”以外にない」指導辞退を経て全国制覇。明秀日立・萬場努監督が大切にする「挑戦」するマインド

2023.12.27Education