「親が頑張らないと子どもがかわいそう」の呪縛 子供の重荷にも繋がる“一流”子育て話を考える

一流アスリートは、いかにして一流アスリートに育ったのか。

一流アスリートの親は、どのように我が子を育ててきたか。

オリンピックなどの国際スポーツ大会に前後して、こうした一流アスリートの親子にまつわる逸話がよく聞かれるようになる。だが、こうしたエピソードは時に、「できる子の親はここが違う」という話へとすり替わり、子どもを持つ親にとっては「もっと〇〇してあげないと、子どもがかわいそう」という重圧になることすらある。

今回は、「子育ての呪縛」について、あらためて考えてみたい――。

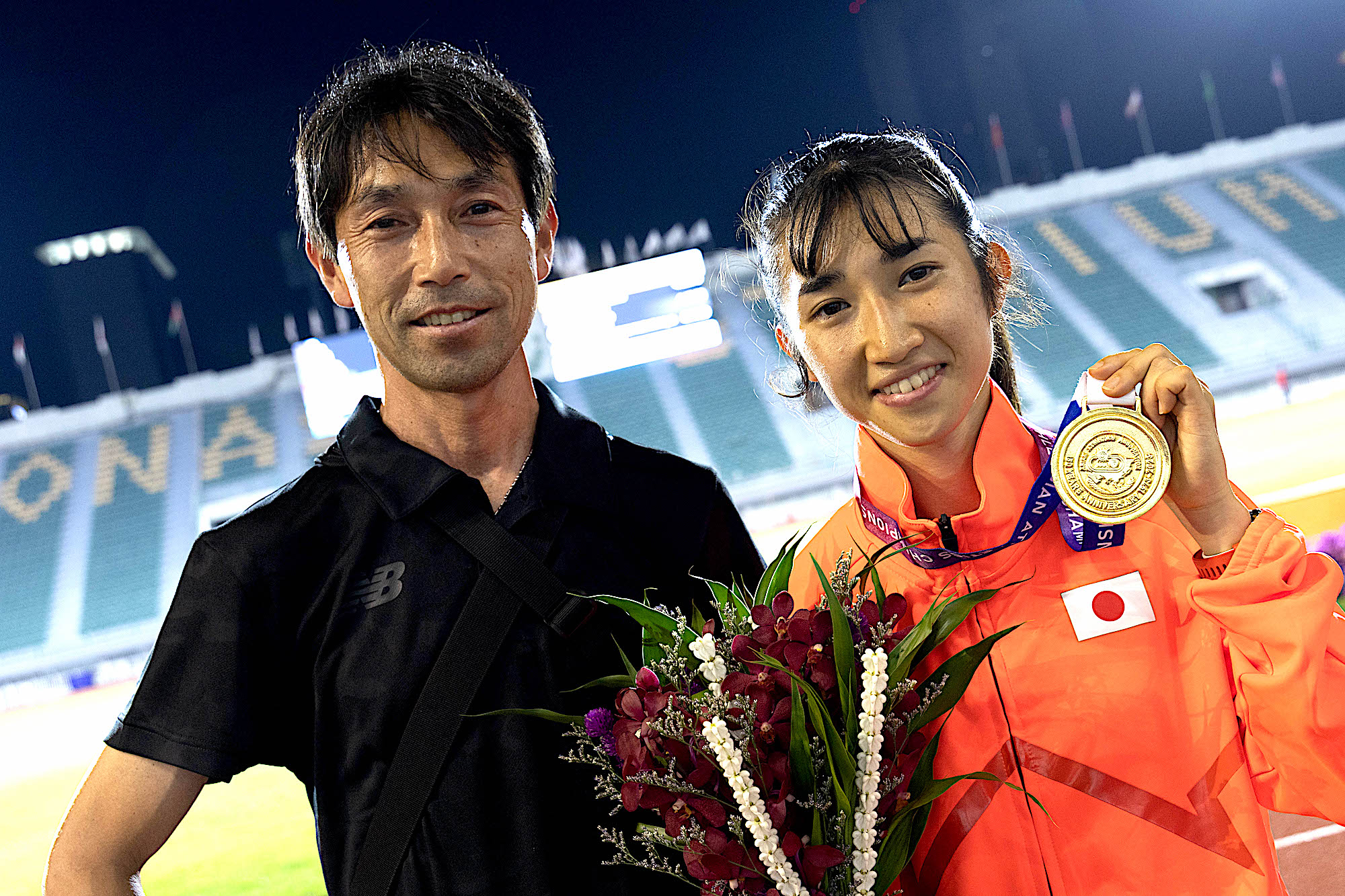

(文=谷口輝世子、写真=Getty Images)

「どのようにスター選手は育てられたか」の逸話は、子育てのハウツー?

子どもだったころ、自分もいつかはあんなふうになりたいとスター選手に憧れた。

今、私は40代半ばを過ぎた。大人になったらあのような選手になりたいという夢を持てなくなった。生まれ変わったら、あんなふうになりたいと来世に望みをかけてスター選手の活躍を見ている。第一線で活躍するアスリートの多くは、私の子どもの世代に近い。私よりも、いくつか上の世代にとっては、アスリートは孫に近い年齢だろう。

少子高齢社会の日本では、アスリートを見上げる子どもたちよりも、どちらかといえば、大人として、時には保護者目線で、若いアスリートを応援する人が多いのかもしれない。

若い彼らの快挙が伝えられるとき、彼らがどのように育てられてきたのかというストーリーが添えられる。両親は、どのようなサポートをしてきたのか、どのような育て方をしてきたのか。読者や視聴者は、若い選手の親や祖父母になったかのような気分でこういった逸話を楽しむこともできる。

タイガー・ウッズの父は、幼児期から息子をトレーニングした。イチローさんは小学生時代に父と毎日、バッティングセンターに通っていた。テニスのウィリアムズ姉妹の父は、子どもが生まれる前からテニス選手を目指す青写真を描いており、懸命にテニスを勉強して娘たちをコーチした。スーパースター選手の両親が熱意を持ってトレーニングをサポートした逸話は、日本にも、米国にもある。

これらは「結果を出したスーパースターがどのように育ってきたか」という話である。メディアは勝った選手を追いかけるのが常だ。代表になれない選手、2軍の無名選手がどのように育てられたかはめったに取り上げられない。ましてや本として出版されることもない。もしかしたら、無名選手の両親も、国民的スター選手と似たような子育てをしていたのかもしれないが、それは我々には伝わらない。

けれども、我々はスーパースター選手がどのように育てられたかという記事を読むとき、ねじれた解釈をしてしまうことがある。ハウツーものとして受け取ってしまう、「このように頑張って育てると我が子(孫)を優れた選手にできる」というふうに……。ねじれた解釈をしてしまうのは「親が愛情と熱意を持って子育てをすると賢く良い子に育つ(良い子に育たなかったのは、親は子育てをしくじったからではないか)」という話が世間に定着しているからだろう。タイガー・ウッズの父のように、ウィリアムズ姉妹の父のように、親である自分がしっかりと育成の情報を集め、知識を蓄え、我が子を幼児期からトレーニングしなければいけない。親である自分が頑張れば、我が子がタイガー・ウッズやイチローさんやウィリアムズ姉妹にはなれなくても、より良いアスリートに育っていくはずである、と。

支出が増えるほど、子どもは楽しさよりもプレッシャーを感じる

「親が愛情と熱意を持って育てれば良いアスリートに育つ」という話は、事実であるだろう。家庭内で虐待され、食事を与えられていなかったら、子どもは試合どころか、日々の練習もできない。親にお金を出してもらわなければ、子どもはボール一つ、シューズ一足を買うことも難しい。それに、子どもが一生懸命に取り組んでいることは無理をしてでも支えたいと思うのが親心というもの。けれども、親が頑張れば、子どもはスクスク成長して競技成績も向上する、という話を、私はやや懐疑的に見ている。

親の頑張りが子どもの負担になることもあるという話がある。

米ユタ州立大の研究者、トラビス・ドルシュ氏は、家計の中で、子どものスポーツ活動への支出の割合が高くなるほど、子どもはスポーツを楽しいと感じるよりもプレッシャーを感じるようになるという研究結果を発表した。親が良かれと思って家計をやりくりすることで、子どもは楽しみよりも、重圧を感じているというのだ。

補足説明したい。米国ではスポーツビジネスが発展しており、子どものスポーツにも市場が拡大してきている。お金を支払わないとスポーツする機会を得られないことが多い。民間主催のトーナメント参加料、大会に必要な旅費・宿泊費、プロのコーチに指導を受けることが一般的で、お金がなければ練習量を確保することはできない。

お金のかからない範囲でスポーツをすればよいのではないか、と思われるかもしれない。しかし、プロのコーチからレッスンを受けている他の子たちから大きく後れを取ることになる。親は、自分が頑張らなかったがために、子どもが他の子どもに後れを取っては取り返しがつかないと、お金を払う。お金を湯水のように使える家庭か、できた両親ならばいいが、家計をやりくりして「投資」したからには、少しは上達してほしいという気持ちが全くないとは言い切れない。口や態度に出していなくても、子どもたちは重圧を感じているのだろう。

昔は、子どもがスポーツで活躍すると「幸運だ」と言われたが……

また、米国のスポーツ社会学者、ジェイ・コークリー教授は現在の親を取り巻く環境を時間軸に沿って筆者に説明してくれた。2年前のことだ。

「私は73歳になりました。私が子どものとき、つまり2世代前の話ですが、私はなかなか良い野球選手だったので、私の親は“ジェイのような子どもがいて幸運ですね”と周囲から言われていたのです。今は、子どもがスポーツで活躍すると、親は周囲の人から“お子さんをどのようにクリエイトしたのですか”と声を掛けられます。良い選手の親は良いクリエイターだと見なされているのです」。

昔は、子どもがスポーツで活躍するのは、幸運なことと考えられていたが、今は、子どもの競技結果は、親のクリエイターとしての力量、子育ての力量を示すものと捉えられがちになっている。子の成功は親のクリエイト力のたまものという考え方だ。それは、子どもが結果を出せないのは、親である自分の子育てが悪い、金銭的サポートも含めて親である自分の頑張りが足りない、という自責や他責につながりかねない。それが、子どもの重荷になっていくこともある。

日本の子どものスポーツでは、米国ほどお金の問題は深刻ではないかもしれない。だからといって「親が頑張らなければ、子は良いアスリートになれない」という話とは無縁ではないだろう。一例でしかないが、例えば食事のサポート。日本ではさまざまなアスリート向けのレシピ本が販売されており、明らかに母親を対象にしたものもある。多くの親がスポーツをやっている子の成長を後押しできる食事を調理したいと思っている。しかし、毎食、それを用意できる時間とエネルギーがあるとは限らない。だらしのない私のような親を持つと、空腹をしのぐだけのいいかげんなメニューが続く。親がちゃんとした食事を作っていないから、子どもの競技力が伸びないのだ、と誰かに“喝”を入れられそうだ。(ちなみに米国では、母親を対象にしたアスリート向けレシピはあまり見かけない)

子どもの成功は、親の子育ての力量で決まるものではない

子の成功は親の努力とサポートのたまものという考え方は、米国と日本だけではない。というのも、英国でスポーツサイエンスを研究するカミラ・ナイトさんは保護者に向けて次のようなメッセージを発信している。「あなたの子どもの成功や、不成功は、あなたがどのような親であるかを指し示すものではない」。

ウッズの父がいなければ、数々の快挙を成し遂げたタイガー・ウッズはいなかっただろう。けれども、スーパースターの父と同じように情熱と知識を持ち、幼いときからトレーニングをしても、スーパースターどころか、プロになれない選手の方が圧倒的に多い。

「親が頑張らなければ、子どもは良いアスリートになれない」という捉え方は、他の子に後れを取ってはいけないと親を焦らせるし、子どもの重荷になることもある。特に日本では、親が子どものために全てをささげないと「子どもがかわいそう」という呪縛の言葉をかけられることもあると聞く。お金も、時間も、情報も持つことのできない親は、自分が頑張れないせいで、子どもは良いアスリートになり損ねたと自分を責めてしまうことにもなる。

それではもし、我が子が1000人に1人、1万人に1人の類いまれな才能を持っているときにはどうすればいいのか。そんなときは、各種スポーツ団体がしかるべき育成環境を用意すればいいのだと、私は思う。必ずしも親が全ての責任を負わなければいけないわけではないだろう。

2020年東京オリンピック・パラリピックの報道では、活躍した代表選手の両親がどのように子育てしてきたかが伝えられることだろう。これらは頂点に立った人の子ども時代の話にすぎない。「このように育てれば、あのような選手になる」と完コピを試みるときには、自分と子どもの重荷になっていないか、熟慮しながら進める必要があると、私は思う。

『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著 石田理恵訳/早川書房)は、親が愛情をかけて適切に育てれば良い子に育つという話は本当かどうかを検証したものだ。この本には「子どもには愛情が必要だからと子どもを愛するのではなくて、いとおしいから愛するのだ。彼らとともに過ごせることを楽しもう。自分が教えられることを教えてあげればいいのだ。気を楽に持って。彼らがどう育つかは、あなたの育て方を反映したものではない。彼らを完璧な人間に育て上げることもできなければ、堕落させることもできない。それはあなたが決めることではない」と書かれている。

<了>

「妻がアスリートを支える」のは“当然”か? 夫婦の在り方と「内助の功」を考える

18歳サター自殺は他人事ではない アスリートの人生狂わす過剰な報道と期待

男女格差は差別か、正当か? 女子サッカー米国代表の訴訟問題が問い掛けるものとは

「所属クラブから移籍できない!」子どもと保護者の悲痛な叫び ジュニアスポーツの環境を考える

なぜセクハラはなくならないのか? MLBの対策事例と、根源的解決が難しい背景

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

14歳から本場ヨーロッパを転戦。女性初のフォーミュラカーレーサー、野田Jujuの急成長を支えた家族の絆

2024.04.15Education -

モータースポーツ界の革命児、野田樹潤の才能を伸ばした子育てとは? 「教えたわけではなく“経験”させた」

2024.04.08Education -

スーパーフォーミュラに史上最年少・初の日本人女性レーサーが誕生。野田Jujuが初レースで残したインパクト

2024.04.01Education -

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

2024.03.22Education -

レスリング・パリ五輪選手輩出の育英大学はなぜ強い? 「勝手に底上げされて全体が伸びる」集団のつくり方

2024.03.04Education -

読書家ランナー・田中希実の思考力とケニア合宿で見つけた原点。父・健智さんが期待する「想像もつかない結末」

2024.02.08Education -

田中希実がトラック種目の先に見据えるマラソン出場。父と積み上げた逆算の発想「まだマラソンをやるのは早い」

2024.02.01Education -

女子陸上界のエース・田中希実を支えたランナー一家の絆。娘の才能を見守った父と歩んだ独自路線

2024.01.25Education -

神村学園・有村圭一郎監督が気づいた“高校サッカーの勝ち方” 「最初の3年間は『足りない』ばかり言っていた」

2023.12.29Education -

帝京長岡・谷口哲朗総監督が語る“中高一貫指導”誕生秘話。「誰でもやっていることだと思っていました」

2023.12.28Education -

「これはもう“心”以外にない」指導辞退を経て全国制覇。明秀日立・萬場努監督が大切にする「挑戦」するマインド

2023.12.27Education