世界陸上に見た専用スタジアムの理想の姿。専門家が語るヘイワード・フィールドの「近さ」と「愛着」

7月にアメリカ・オレゴン州のヘイワード・フィールドにて開催された世界陸上競技選手権大会。オレゴン大学のキャンパス内に所在し、“アメリカ陸上競技の聖地”としても知られるこの競技場が、じつはもともとは悪評高い“球技場”だったことはご存じだろうか? 紆余曲折な100年を経験した歴史あるスタジアムは、いかにして次の100年に注目が集める稀有な存在となり得たのか?

(文=上林功、写真=Getty Images)

次の100年に向けてデザインされた“陸上競技の聖地”

オレゴンで行われた世界陸上の2022年大会が無事閉幕しました。各国選手の活躍もさることながら、競技の幕間で子どもたちの陸上トラック体験が行われていたりと枠にとらわれないアメリカらしさが前面に出た大会だったと思います。今から2028年ロサンゼルス五輪が楽しみです。

またスポーツが身近な存在であることはスタジアムのカタチにも如実に表れていたように感じます。会場となったオレゴン大学ヘイワード・フィールドはアメリカ陸上競技の聖地として、これまで多くの選手を輩出し、さまざまな名シーンを生み出してきました。世界陸上に向けて単なる大会誘致に留まらない改修が行われており、これまでの記憶を継承しながらも、次の100年に向けてデザインされたスタジアムとなっています。

今回は、世界陸上2022年大会の会場となったヘイワード・フィールドを振り返りながら、スタジアムを通じたスポーツの「近さ」と「愛着」について考えていきたいと思います。

もともとは悪評高い球技場? 難局を乗り越えてたどり着いた現在

現在のヘイワード・フィールドは世界的にも珍しい陸上専用スタジアムです。ところが、1919年に完成したときは陸上競技場ではなく球技場としてスタートしています。

球技場としてのヘイワード・フィールドは水はけが悪い土地であったこともあり、しばしば泥のようなグラウンドになって使用できないなど評判は良くはありませんでした。最初期のグラウンドは土とオガクズを混ぜたものを使用しており、このことも悪評の一因ですが、のちに世界に先駆けて天然芝を取り入れたあともやはり水はけの悪さが課題となっていました。

また球技場使用に合わせて1925年に完成した西側スタンドをはじめ観客席が徐々に増築されていきました。1960年代までに何度かの改修を行うなかで定員2万2500人まで規模が膨らんでいます。ところが、すでにこのころ規模を飛躍的に伸ばしたアメリカ大学スポーツにおいては全米大学施設のなかでももはや最少規模となってしまっていました。そして1966年を最後に球技場として使用されなくなり、陸上専用スタジアムとなりました。

今でこそ、陸上専用スタジアムとして名を馳せるヘイワード・フィールドですが、その誕生は現在でもよく耳にする古くて使いにくい大学スポーツ施設という扱いでした。多くの陸上競技場でインフィールドを球技場として利用するのは日本だけでなく海外でも同様ですが、ヘイワード・フィールドはその水はけの悪さなどによって球技場として三下り半を突きつけられていました。

ところが、ここで陸上トラックに革命が起きます。タータンの発明です。それまでの陸上競技場の多くはアンツーカと呼ばれるレンガを細かく砕いた赤土を敷きならしていました。アンツーカは雨に弱く、水はけの悪いヘイワード・フィールドにとって良い組み合わせではありませんでした。1969年に導入したタータンはウレタンと砂の複合材によって結着した路面となっており、雨による表面の荒れや路材の流出を気にする必要のない全天候型素材で、硬くて反発力のある路面となったことで多くの世界記録を出すこととなり、ヘイワード・フィールドは一躍、世界最速のトラックとして評判になるのです。

「スポーツと街の融合」が考えられた理想のカタチ

インフィールドも球技で使用されなくなったことで陸上の跳躍競技や投てき競技に最適化することができました。現在も跳躍競技の直線トラックは400mトラックの内側にあり、投てき競技用のフィールドもインフィールドに常設されています。

今回の世界陸上でもよく見られたシーンですが、跳躍競技や投てき競技では伝統的に手拍子を観客席に求める場面があります。日本国内の多くの陸上競技場ではインフィールドの球技利用を想定しているため、走幅跳や三段跳などの跳躍競技用の直線トラックを設ける余地がなく、たいてい400mトラックの外に設けられ観客席から直接見えづらい位置になります。これでは、どこを向いて手拍子を促せばよいかわかりません。

さまざまな悪条件がありながら、即断即決で課題に取り組み、うまく競技の住み分けと専用機能に特化させていった歴史的経緯は、国内スポーツ施設でも見習うべき部分です。

国内サッカースタジアムなどで「陸上トラックが邪魔だ」との意見を聞くこともありますが、陸上競技側からしてみれば「インフィールドを占用する球技が邪魔」ともいえる相対的課題といえます。施設単体でさまざまな競技を受け入れるのではなく、エリア全体を見て面的にスポーツ施設を活用する方法は、街なかにさまざまな競技が点在するスポーツと街の融合を見せてくれます。

次の100年を考えるヘイワード・フィールド。大学経営戦略との関係とは

2022年世界陸上の会場として改修された新しいヘイワード・フィールドの特徴は、アメリカ陸上競技の歴史的な継承、そして大学キャンパスの一部として壁に囲われない一体的な大学施設としての側面といえます。

2018年に公表された改修計画は、これまで増築に増築を重ねてきたヘイワード・フィールドを初めて一つの施設としてまとめるものとなりました。至る所に過去の記録やイベントを記念するレリーフやグラフィックが施されており、ミュージアムも新設されました。特徴的なタワー棟はその外壁を過去の代表的な人物のグラフィックで覆うだけでなく、高い建物が少ないオレゴンにおいてシンボルとなるように計画されています。これまでの100年の記録と記憶がスタジアムのカタチに集約されています。

こうした継承は展示だけではありません。改修前の観客席スタンドが新スタジアムにも継承されています。今回の改修の目玉となっている大きな透明屋根は地元産材の木造の柱が使用され、フィールド全体を囲むように新しい観客席が配置されました。よく見るとこれらの観客席が日本でよく見るフィールド全体を一様に囲むのではなく、部分的に観客席スタンドが小さく作られていたり、途中で途切れていることに気づきます。

ヘイワード・フィールドは最初期に作られた西側のグランドスタンドを皮切りに、パッチワークのようにスタンドを継ぎ足して作られた「成長するスタジアム」であり、それぞれバラバラな観客席ボリュームが身を寄せ合うように作られていました。改修前の姿はさながら複数の観客席の建物が軒を連ねる「街並み」のような様相でした。

古くから少しずつ手を加えられてきたことや、大学施設としてあまり大規模なことを行わず、不足する機能を充たしてきた結果であり、バラバラな建物配置そのものがヘイワード・フィールドの歴史といえます。新スタジアムではこれら大小の観客席スタンドの利用状況を生かしながら観客席規模の検討が行われています。言い換えれば、2018年に公表された計画自体は数年単位での検討ですが、実際に計画に盛り込まれた内容は100年の積み重ねが生かされているともいえるでしょう。

過去100年の継承と併せて、未来の100年を見越している点も注目です。オレゴン大学は新スタジアムの目的について新入生に向けた大学ブランディングの一環として位置づけています。世界陸上ありきではなく、もっと長い目で見たうえでの計画となっている点が重要です。大規模大会はあくまで通過点に過ぎず、その後を見据えた施設計画に重きを置いています。

改修によって途絶えかねないこれまでの歴史の継承はもちろん、新しいトレーニング施設の充実やスタジアム内に新設された大学研究室などオレゴン大学人間生理学部が使用する施設が拡充されているほか、選手用のリカバリー施設や理容室まで大学生活に必要な施設の充実が図られています。また産学連携を促すオフィスや会議施設の充実など新たな大学経営戦略を展開するうえでスタジアム整備がきちんと位置づけされている点が極めて重要といえるでしょう。

愛着あるスタジアムとは。臨場感だけがスタジアムの良さではない?

ヘイワード・フィールドはスタジアム内外を緩やかなスロープでつないでおり、キャンパスと地続きの施設である点も特徴的です。緩やかなスロープでアプローチする1階観客席スタンドはフィールドトラックが手に届く距離の目の前まで近づきます。観客席の鼻先すぐで選手が躍動する物理的な「近さ」が生む臨場感は大きな魅力です。

ただ、どうしてもスタジアムは巨大な固まりであるため、心理的な「近しさ」を感じにくく、観戦者にとって「近さ」を感じる要素として臨場感が挙げられます。国内のスタジアムでもグラウンドやフィールドまでの近さを売りにした施設が多くあります。

近さを売りにすること自体はとても良いことです。「愛着」には「近さ」が関わるともいわれており、スタジアムを通じたスポーツへの愛着において「近さ」はとても重要なキーワードです。では、グラウンドやフィールドに近いことがそのまま「愛着」につながっているかといえば疑問が残るところではあります。

ヘイワード・フィールドにも見られるように、単に観客席がフィールドに近いだけでなく、こうした臨場感がスタジアム外の日常からいかに連続的に継ぎ目なくつながるかが重要なことかもしれません。スタジアム計画においてもカスタマー・ジャーニーと呼ばれる顧客行動や顧客体験のデザインが重視されています。この時に重要なのはブツ切りの顧客体験を並べるのではなく、どうやってそれらを連続・統合させるかであり、多くのマーケターが失念している部分ではないでしょうか。

これは利用者や来場者に対してスタジアムを体験するうえでのストーリーをデザインし、提供することに近いといえるでしょう。ストーリーは「むかしむかし……」で始まる歴史的な流れで語る方法と、「あるところに……」で始まる自分とつながる場所を語る方法があります。ヘイワード・フィールドは歴史的にも場所的にも鮮やかなストーリーを紡ぐことに成功した世界でも稀なスタジアムなのかもしれません。

<了>

東京ドームシティの“緑化”で広がる可能性とは? 省エネだけが目的ではない。つながり生む公園整備に見る未来図

東京五輪・世界新は「競技場」と密接な関わり? 2050年を先取りした新国立競技場の可能性

なぜ日本人は100m後半で抜かれるのか? 身体の専門家が語る「間違いだらけの走り方」

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

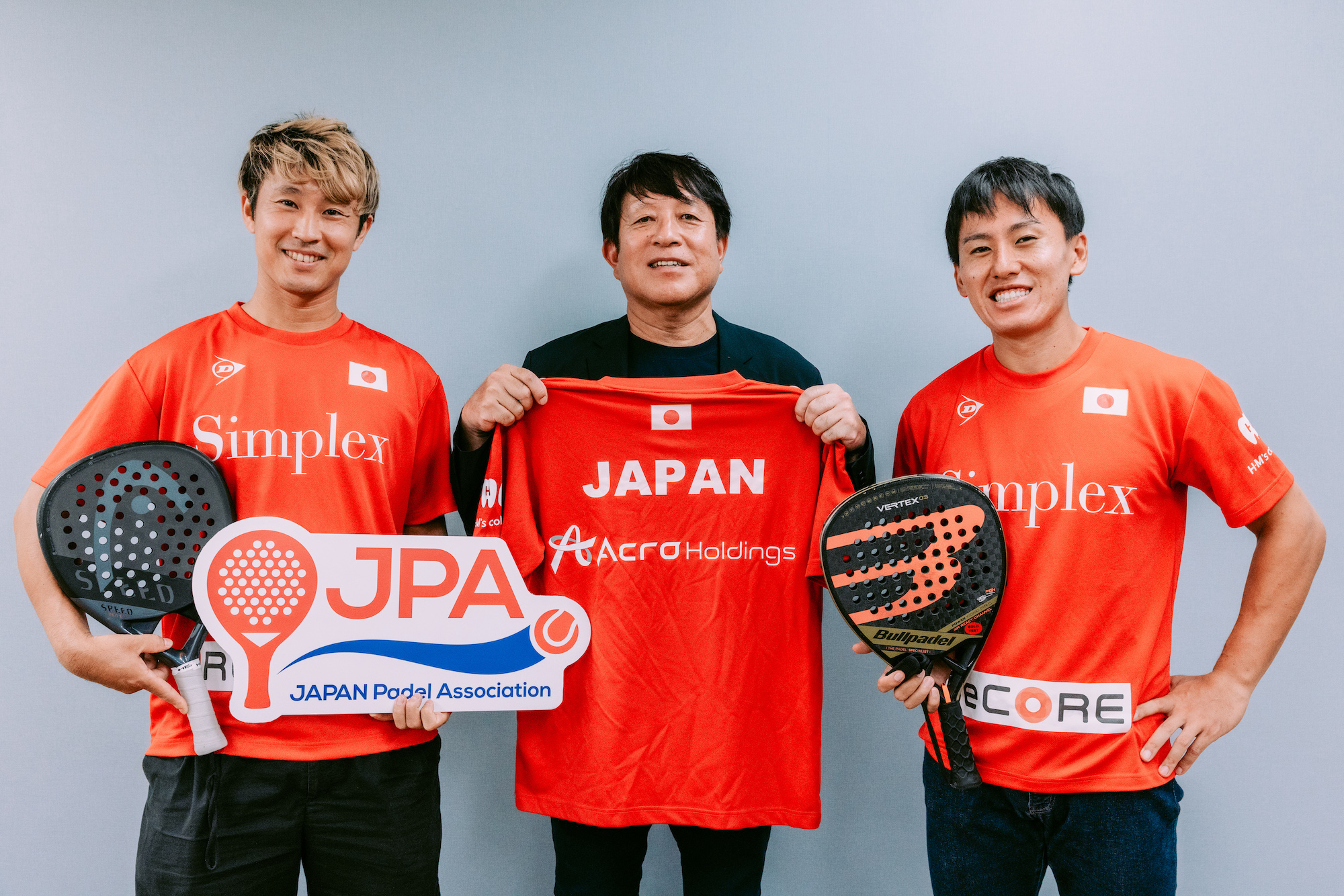

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

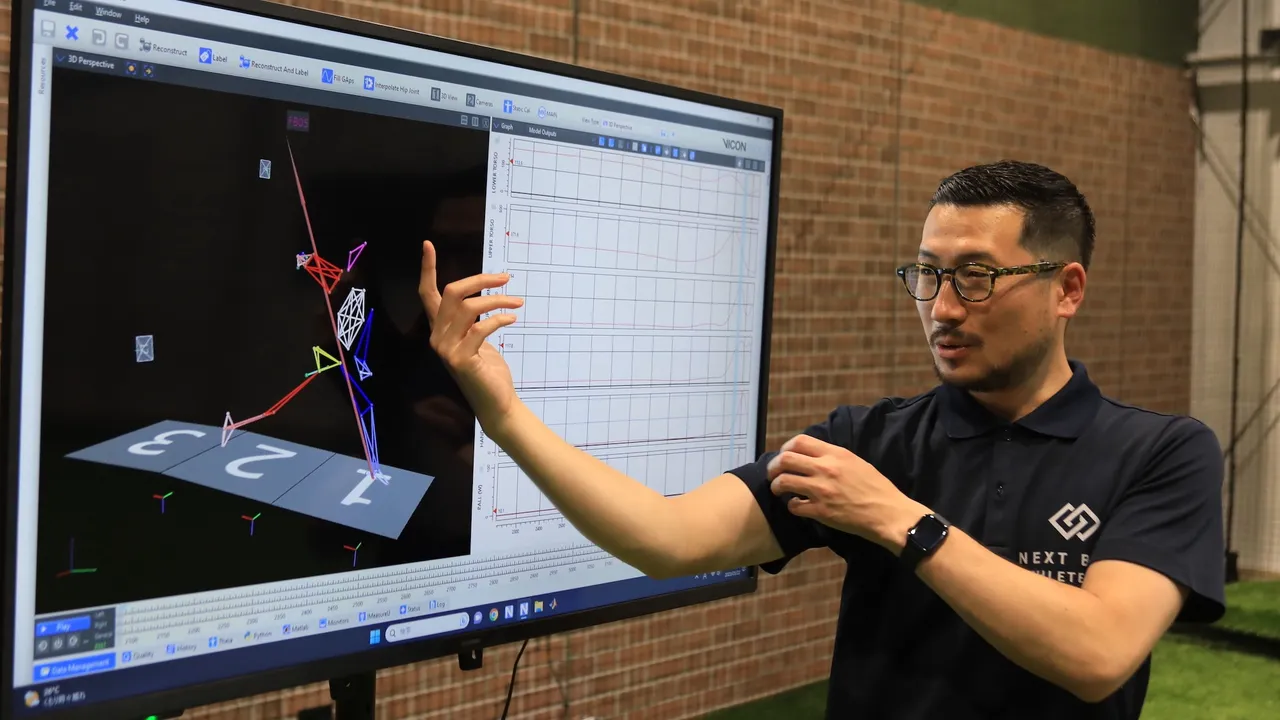

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology -

スポーツ科学とITの知見が結集した民間初の施設。「ネクストベース・アスリートラボ」の取り組みとは?

2023.06.01Technology -

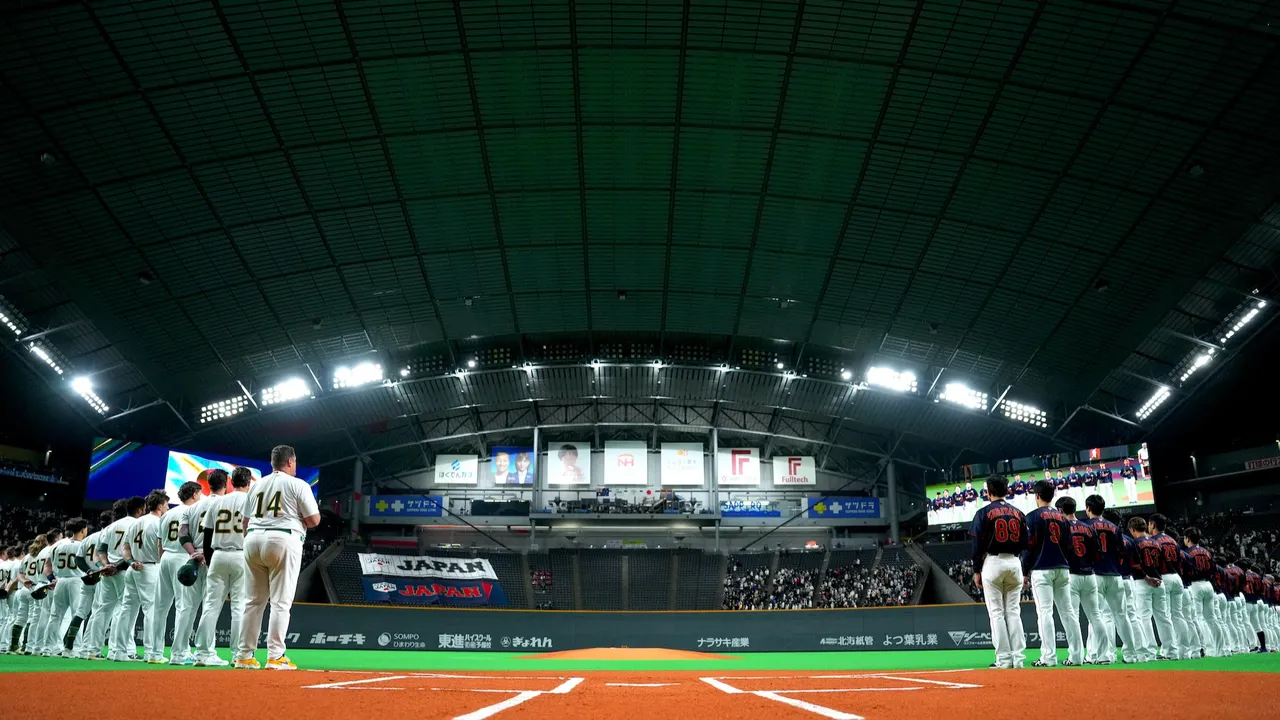

「エスコンフィールドHOKKAIDO」「きたぎんボールパーク」2つの“共創”新球場が高める社会価値。専門家が語る可能性と課題

2023.04.21Technology -

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

2023.03.27Technology -

札幌ドームに明るい未来は描けるか? 専門家が提案する、新旧球場が担う“企業・市民共創”新拠点の役割

2023.01.27Technology