高校野球はいつまで「負けたら終わり」を続けるのか? 今こそ甲子園至上主義の終焉を 高校野球改造論

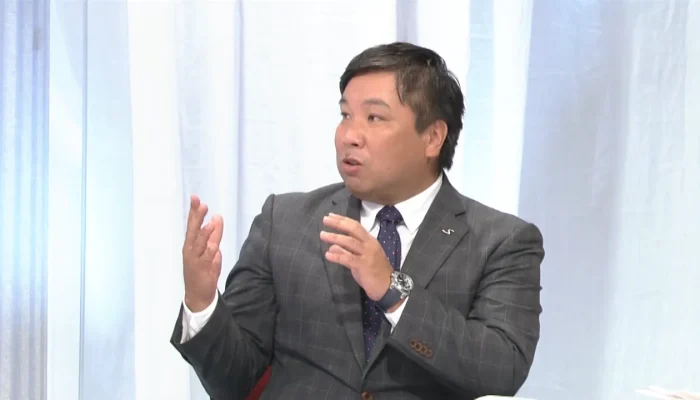

「負けたら終わり」「最後まで勝ち残るのはたった1校」。日本の高校野球は“甲子園”を至上とするシステムで100年以上の時を刻んできた。新型コロナウイルスの感染拡大という世界規模の災厄によって、春・夏の甲子園の通常開催がかなわなかった現在、改めて考えるべき高校野球のあり方とは一体どんなものなのだろう? 作家・スポーツライターの小林信也氏は、「コロナ禍で行われた甲子園高校野球交流試合は歴史的転換点になるはずだった」と語る。

(文=小林信也、写真=武山智史)

「笑って終わる選手がいた。高校野球、これでいいじゃないか」

「パンドラの箱が開いたと思いました」

そう話してくれたのは、静岡聖光学院の星野明宏校長だ。静岡聖光学院といえば、51年前の学院創立以来、「部活は週3回」の方針を貫いている。その環境でラグビー部はしばしば花園(全国高等学校ラグビーフットボール大会)に出場し、話題となっている高校だ。すでに花園で4勝も挙げている。星野校長は校長に就任する前、花園初出場を果たしたときのラグビー部監督でもある。

その星野校長が「パンドラの箱が開いた」と表現したのは、今夏の甲子園交流試合のことだ。

「負けたら終わりではなく、どの選手も『これが高校野球最後の試合』とわかって臨んでいた。いつもの悲壮感ではなく、すがすがしい表情でプレーしていたのがすごく印象的でした」

日本の高校野球は、長く「負けたら終わり」の方式を繰り返してきた。この夏の地方大会が中止と決まった後も、「3年生を最後に負けさせてやらないと区切りがつけられない」と、真面目な顔で言う監督たちが複数いた。

「戦争に負けて日本は民主主義を手に入れた」、転じて、「負けないと心のけじめがつけられない」といった、奇妙な思い込みが日本中を覆っているのかと痛感させられた。

野球くらい負けなくたってやめられる。負けなければ区切りがつかないと本気で思い込んでいる監督たちの病巣の方が深刻だ。しかも監督たちの大半は、教育者なのにだ。

星野校長は続けた。

「笑って終わる選手がいた。負けた選手もそれほど深刻じゃない。それがよかったじゃないですか。高校野球、これでいいじゃないかと感じた人がたくさんいたと思いますよ」

開けてはならない、黒い箱のふたが開いた。

春・夏の甲子園は新聞社が司る事業?

ところが、日本高野連は、そういう声をまた封じ込めてしまった。

全国津々浦々の監督たちも、「これっていいじゃない?」と感じなかったのか、感じても声に出すのをまだためらっているのか?

甲子園交流試合から1カ月以上が経過した。全国各地では高校野球秋季大会が展開されている。「ようやく通常どおりの高校野球が復活した」ことに胸をなでおろし、何事もなかったように「昔」に戻っている。交流試合直後にはその感想や賛否を報じる発信も散見されたが、すでにもう、交流試合はなかったもののように感じられる。

日本高野連はすでに来年、「春のセンバツ」と「夏の選手権」を甲子園で開催することを発表した。コロナ禍を越えて、何も学ばず、何も変えず、以前のスタイルに戻ることを何ら疑問なく決定したのだ。これに異議を唱える声も聞こえない。

そこで今回、私が声を上げるわけだが、放っておけば議論が起こらないこの状況に高校野球の末期症状が見て取れる。

そもそも、大会中止の記者会見にも違和感があった。日本高野連の八田英二会長が同席していたものの、春・夏の甲子園中止を発表したのは大会会長の肩書を持つ新聞社の社長だった。この時点で、それが教育的でもなんでもなく、事業だという現実が改めてはっきりしたのだ。

甲子園はあくまで事業を主とする新聞社が司る一イベントにすぎない。そして、新聞社の社長にトップを任せ、自分たちはその方針の下でしか決断、行動できない日本高野連は、日本の高校野球を統括する連盟ではなく新聞社の委託を受けた大会事務局でしかない。

私は、日本高野連は春のセンバツ(その選考対象となる秋の地方大会)と夏の甲子園(その予選となる夏の地方大会)だけを運営する組織に成り下がればいいと思う。

少なくとも、日本の高校野球の哲学や方向性を決める主体を彼らに委ねてはいけない。幸か不幸か、実際彼らはここ数年、そのような方向付けはしてこなかった。コロナ禍でセンバツ中止を発表した後も、日本高野連は一つのメッセージも発しなかった。

コロナ禍で各地に起きた「未来志向の高校野球」を創る動き

コロナ禍でセンバツおよび春から夏の大会がすべて中止になった後、全国ではさまざまな小さな動きが起こっていた。

夏の地方大会で対戦することを見越して、長い間、練習試合を避けてきた同一地区の強豪同士が、夏を前に親善試合をしたというニュースも各地から聞こえてきた。これも一つの変化と言えるだろう。

有志の監督同士が声をかけあい、リーグ戦形式の練習試合を開催したというニュースもあった。各地で開催された代替大会の後、3年生最後の試合として親善試合を行った高校もあった。これを特筆するのも気恥ずかしいが、代替大会の後、というのが日本の高校野球においては実は画期的だ。夏の大会に負けたら、3年生は追放!という不文律があった中で、大会の後で改めて試合の機会を作ったことは、今後の高校野球の大きなヒントになると私は思う。

別に、「負けて終わり」である必要などないのだから。夏の地方大会で負けて引退でなく、その後も練習を続けてもいいし、夏か秋に同じような環境にある高校と最後の対抗戦を組むといった慣習は、ぜひ続けてほしいと期待している。最後に勝つか負けるかが重要なのでなく、野球に打ち込んだ成果を発揮し、その意味を自分でかみしめる場が大切なのだ。

「負けて終わり」の現システムでは、「勝つか負けるか」ばかりに重きが置かれ、しかも全国優勝の1チームを除いて全チームが負けて終わるのだから、「負け」と向き合ってその後の人生を歩むか、すっぱり忘れるしか手がない。勝負を超えた野球、野球を通して自分自身と向き合う後押しをするべきだと強く願う。

一日も早く、選手や指導者、学校現場の校長らを中心とした、真に高校生の心身育成を支援する高校野球連盟もしくはワーキンググループを立ち上げるべきだろう。

さまざまな問題点を覆い隠してきた「甲子園出場」という甘い夢

本当は、これを機会に猛暑の中で行う危険極まりない『夏の甲子園』は廃止するか時期を動かしてほしいものだ。

選手権形式でなく、交流試合の方式を採用してもいい。それは各地の優勝校だけでなく、準優勝校やベスト4までに入った高校が集まる交流試合を全国各地で開催したっていい。そしてもちろん、予選の成績にかかわらず、すべての高校が参加できる交流試合の受け皿を用意することも、その気になればできるはずだ。

そこまでの改革が急に難しいのであれば、せめて、春の時期(3~6月)をもっと自由に、新しいスタンスで過ごす動きをテーマにしてもいいだろう。

日本高野連はすでに、春の地方大会の撤廃を決断し、全国の高野連に打診した経緯がある。

ところが悲しいかな、全国のほぼすべての地方高野連がこれに反対の意思を示したという。

「春の大会がなくなったら、別に何をしていいかわからない」という、情けない理由だったと聞かされた。これが教育者なのか? 高校野球に何の問題意識も持っていないのか?

部員の多い高校には試合に出られず卒業する選手がたくさんいる。1回戦で負ければ、年に3度の公式戦しか経験できない選手がいる。監督や先輩の支配的な空気になじめない高校生がいる。無理な練習や我慢、無理がたたってケガに苦しむ高校生がいる。音楽や芸術など、他の趣味や活動に注ぐ時間がなくて葛藤する高校球児がいる。

こうした高校生たちの素朴な悩みに、高校野球関係者、高校教育に携わる人たちはしっかり向き合わずにきた。「甲子園出場!」ばかりを夢と叫び、すべてをそれでごまかしてきた。

いまこそ、その欺瞞と傲慢と怠慢を変えるべきとき。心ある監督や選手たちの行動を心から期待する。

<了>

第12回 甲子園球児からの勇気ある1本の電話。「野球をやる喜び」を思い出させてくれた、当事者の率直な感情

第11回 夏の甲子園「延期・中止」を早く決めよ! 球児の心に最も残酷な「決まらない」現状

第10回 泣き崩れる球児を美化する愚。センバツ中止で顕在化した高校野球「最大の間違い」

第9回 金属バットが球児の成長を止める。低反発バット導入ではなく今こそ木製バットに回帰を!

第8回 「指導者・イチロー」に期待する、いびつな日本野球界の構造をぶち壊す根本的改革

第7回 なぜ萩生田文科相「甲子園での夏の大会は無理」発言は受け入れられなかったのか?

第6回 なぜ、日本では佐々木朗希登板回避をめぐる議論が起きるのか?

第5回 いつまで高校球児に美談を求めるのか? 甲子園“秋”開催を推奨するこれだけの理由

第4回 高校野球は“休めない日本人”の象徴? 非科学的な「休むことへの強迫観念」

第3回 鈴木長官も提言! 日本の高校球児に「甲子園」以外の選択肢を

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

吐き気乗り越え「やっと任務遂行できた」パリ五輪。一日16時間の練習経て近代五種・佐藤大宗が磨いた万能性

2024.10.21Career -

112年の歴史を塗り替えた近代五種・佐藤大宗。競技人口50人の逆境から挑んだ初五輪「どの種目より達成感ある」

2024.10.18Career -

アスリートを襲う破産の危機。横領問題で再燃した資金管理問題。「お金の勉強」で未来が変わる?

2024.10.18Business -

指導者育成に新たに導入された「コーチデベロッパー」の役割。スイスで実践されるコーチに寄り添う存在

2024.10.16Training -

最大の不安は「引退後の仕事」。大学生になった金メダリスト髙木菜那がリスキリングで描く「まだ見えない」夢の先

2024.10.16Business -

日本卓球女子に見えてきた世界一の座。50年ぶりの中国撃破、張本美和が見せた「落ち着き」と「勝負強さ」

2024.10.15Opinion -

33歳で欧州初挑戦、谷口彰悟が覆すキャリアの常識「ステップアップを狙っている。これからもギラギラしていく」

2024.10.10Career -

海外ビッグクラブを目指す10代に求められる“備え”とは? バルサへ逸材輩出した羽毛勇斗監督が語る「世界で戦えるマインド」

2024.10.09Training -

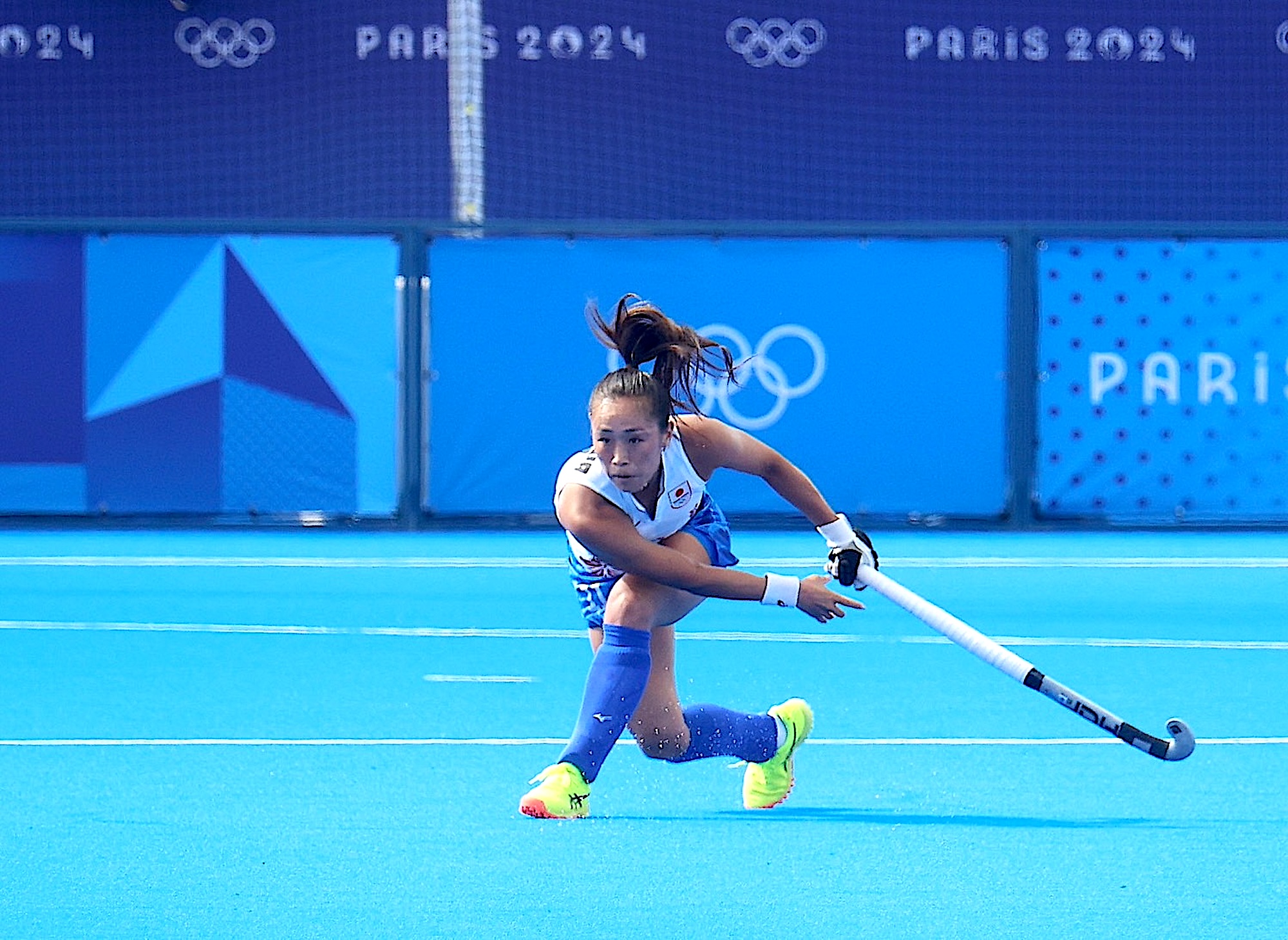

「周りを笑顔にする」さくらジャパン・及川栞の笑顔と健康美の原点。キャリア最大の逆境乗り越えた“伝える”力

2024.10.08Career -

バルサのカンテラ加入・西山芯太を育てたFC PORTAの育成哲学。学校で教えられない「楽しさ」の本質と世界基準

2024.10.07Training -

「ホッケー界が一歩前進できた」さくらジャパンがつかんだ12年ぶりの勝利。守備の要・及川栞がパリに刻んだ足跡

2024.10.07Career -

9歳で“飛び級”バルサ下部組織へ。久保建英、中井卓大に続く「神童」西山芯太の人間的魅力とは

2024.10.04Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

日本卓球女子に見えてきた世界一の座。50年ぶりの中国撃破、張本美和が見せた「落ち着き」と「勝負強さ」

2024.10.15Opinion -

高知ユナイテッドSCは「Jなし県」を悲願の舞台に導けるか? 「サッカー不毛の地」高知県に起きた大きな変化

2024.10.04Opinion -

なぜ日本人は凱旋門賞を愛するのか? 日本調教馬シンエンペラーの挑戦、その可能性とドラマ性

2024.10.04Opinion -

デ・ゼルビが起こした革新と新規軸。ペップが「唯一のもの」と絶賛し、三笘薫を飛躍させた新時代のサッカースタイルを紐解く

2024.10.02Opinion -

男子バレー、パリ五輪・イタリア戦の真相。日本代表コーチ伊藤健士が語る激闘「もしも最後、石川が後衛にいれば」

2024.09.27Opinion -

なぜ躍進を続けてきた日本男子バレーはパリ五輪で苦しんだのか? 日本代表を10年間支えてきた代表コーチの証言

2024.09.27Opinion -

欧州サッカー「違いを生み出す選手」の定義とは? 最前線の分析に学ぶ“個の力”と、ボックス守備を破る選手の生み出し方

2024.09.27Opinion -

なぜラグビー日本代表は若手抜擢にこだわるのか? 大学生にチャンス拡大、競争の中で磨き上げられる若き原石

2024.09.25Opinion -

ヤングなでしこが3大会連続のW杯ファイナリストへ! ビッグクラブも熱視線を送る“登竜門”をくぐる新ヒロインたち

2024.09.20Opinion -

FC町田ゼルビア、異質に映る2つの「行為」を巡るジャッジの是非。水かけ、ロングスロー問題に求められる着地点

2024.09.14Opinion -

張本智和・早田ひなペアを波乱の初戦敗退に追い込んだ“異質ラバー”。ロス五輪に向けて、その種類と対策法とは?

2024.09.02Opinion -

「部活をやめても野球をやりたい選手がこんなにいる」甲子園を“目指さない”選手の受け皿GXAスカイホークスの挑戦

2024.08.29Opinion